夏日的华北平原,热风掠过玉米田与城市天际线。

因为运营泸州老窖北纬28度的浓香公众号项目,「#好酒地理局」与泸州老窖企业文化中心团队一起走访了石家庄、北京、天津三座城市。顺着酒香,我们一路领略了“风景各异”的酒业生态。

此行有一些贯穿其中的关键词——低度、现代艺术、科技、百年。

我们看到传统酒文化在当代生活中的重新生长——它在夜宵摊的炭火里找到烟火气,在艺术展的光影中获得新表达,在酒企实验室的显微镜下延续科学基因。

三城行走,我们看见的不仅是酒的变化,更是国人与酒相处方式的悄然迭代。

石家庄:低度酒,让喝酒回归轻松

推开石家庄某间酒楼包厢的门,满桌菜肴尚未动几筷,分酒器中的透明液体却已下去大半。席间一位头发花白的郭总正举杯:“干了!”随即仰头饮尽半杯。

这位资深酒友年过六十,饮龄四十余年,但他杯中的并非是传统烈酒,而是38度的国窖1573——人称“小甜水”,诨号“怂人乐”。

▎38度国窖1573是泸州老窖低度酒的核心产品,其销售占比已提升至50%左右,成为低度酒市场的领军单品。图源@泸州老窖

低度酒在此地卸下了酒量的重负,却未“稀释”燕赵之地自古的豪气。“既要豪爽,又不难受。”他一语道破河北人爱低度酒的主要原因。

另一位本偏爱高度酒的王总也并不小看低度国窖——既维持了北方“不干杯不过岗”的礼数,又让身体次日仍能体面赴约。

这二位的选择是河北市场的缩影。

2024年省内低度白酒销售占比已超50%,销量尤其好的38度国窖1573单品,也在全国市场内年销达百亿,占尽鳌头。

提到国窖1573风靡的最根本原因,消费者们最终指向了“品质”二字——有的低度酒像商业片,入口即忘;好酒如品鉴片,余味悠长。

图源@泸州老窖

王总曾比较过某品牌39度酒与38度国窖:前者饮后头疼,风味寡淡如水;后者却能在降度后保持酒体饱满,回甘绵长。

风味的差异与原酒和技术都密切相关,而降度的“技术攻坚战”在上世纪六十年代就开始了。

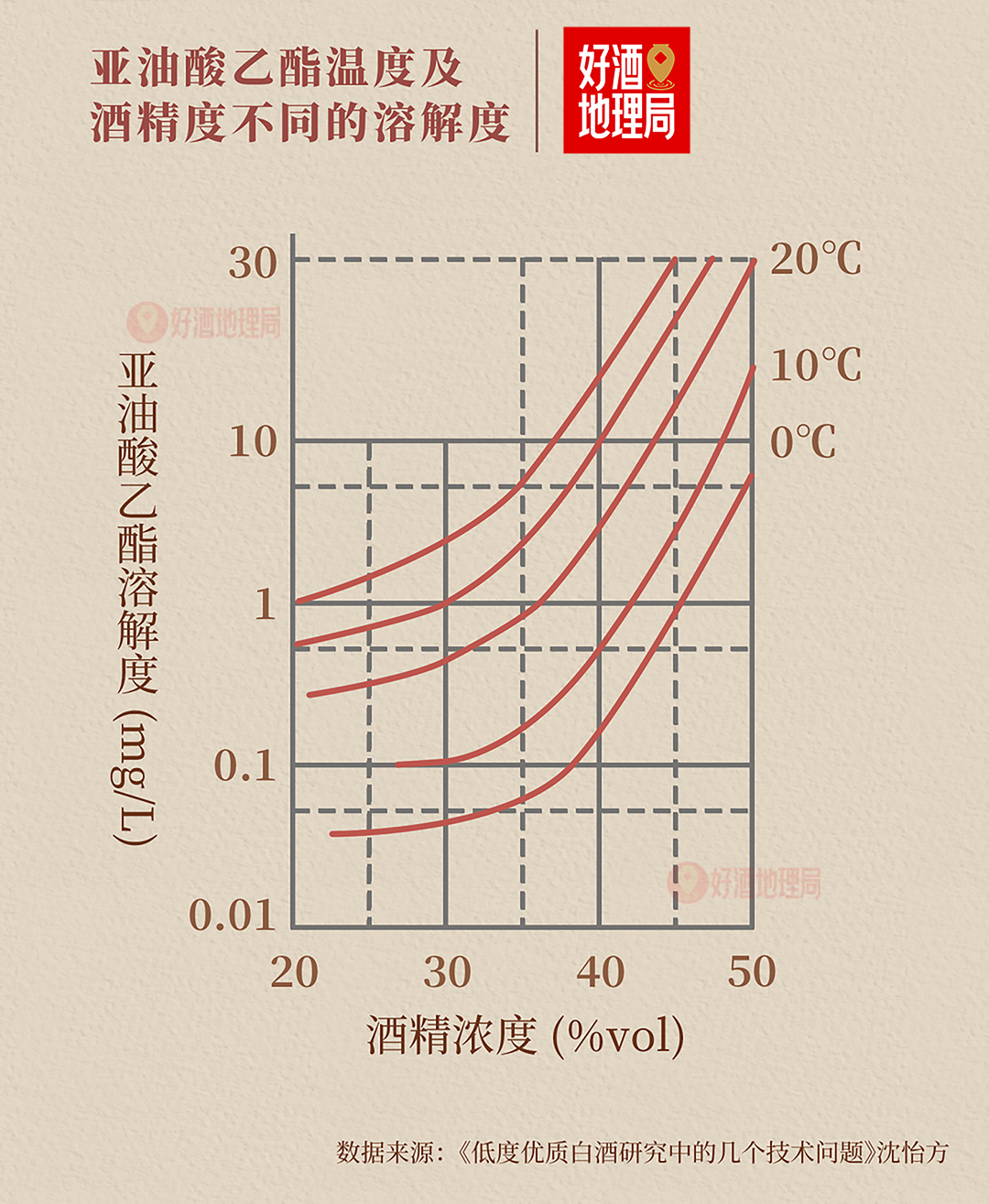

彼时白酒降度是行业的普遍难题。当酒精度降至30多度,酒液中油酸乙酯、亚油酸乙酯和棕榈酸乙酯等物质便结成絮状,酒体浑浊;呈香物质稀释导致风味寡淡;久存更会酯水解而酸败。河南张弓酒厂曾以冷冻过滤除杂,却牺牲了香气。

制图@好酒地理局

泸州老窖走了更艰难的路——吸附过滤技术。历经二十年试验,科研人员终寻得能选择性吸附杂质却保留风味的材料。

郭总对此有生动比喻:“就像清水火锅,食材稍不新鲜立刻露馅。单粮酿造的酒体纯净,降度后依然能打;若基酒不精,降度反暴露缺陷。”

支撑老窖风味的根本,是那些持续酿造450余年的老窖池。窖泥中菌群数量数倍于新窖,赋予酒体复杂层次。所以在降度过滤掉部分醇溶物质后,风味仍然饱满圆润。

▎450余年的“活窖池”与不间断传承了700余年的“活技艺”一同,组成了泸州老窖的“活态双国宝”,为酿酒质量提供坚实的保障。图源@泸州老窖

正如泸州老窖股份有限公司副总经理、安全环境保护总监、中国酿酒大师张宿义所说:“低度酒是原酒质量的试金石。”

今夏,泸州老窖宣布28度新品研发完成,酒精度下探至全新阈值,扩大了白酒原有的消费群体,市场已经“悸动”。

毕竟曾不喝白酒的人不是抗拒饮酒,只是等待更轻盈的入口。

或许可以想象,以后的KTV里,年轻人唱着歌,桌上的28度,甚至更低度的白酒正慢慢见底。没有人劝酒,也没有人拼酒,只有酒杯轻碰的脆响,混着歌声。

这或许就是低度酒带来的真正改变:让喝酒回归轻松,让酒桌找回温度。

北京:时间长度和艺术转身

北京798艺术区的午后,阳光透过LOFT厂房的玻璃天窗,在水泥地面上投下斑驳的光影。

ARTFOCUS空间门口,清凉的蓝色广告牌吸引着炎热的游客——这是国窖1573冰・JOYS“灵感发酵局”展览的现场。由八位艺术家轮流担任“轮值主理人”,他们用装置、绘画和特调鸡尾酒重新诠释白酒的艺术性。

图源@泸州老窖

展厅中的色彩与造型并不统一,甚至称得上“杂乱”,到处张贴着手写的诗文和明丽的画作,甚至男厕所的小便池上方也有一篇诗歌供人解闷。

这是策展人尤洋想向我们传达的精神——酒是贴近生活本身的,是自由的。

除了画作与诗文外,还有许多装置与雕塑。张超级的《举杯就干1573》雕塑首先抓住眼球:他融合火龙果和龙的概念,用红色树脂制造出一只“火火龙”。旁边又设计一个“蒸腾”的火状酒托盘,摆放着冰镇的国窖1573,冰与火在此碰撞。

▎张超级,《举杯就干1573》,2025,玻璃钢烤漆、透明树脂、不锈钢电镀,火龙果酒托:117×85×116cm、火火龙雕塑:150×170×220cm、火龙果酒杯:67×67×12cm、火龙果瓶盖:10×10×12cm,致谢艺术家。图源@泸州老窖

而更有趣的《四不平八不稳》装置将力与美统一于香樟木架上,玻璃器皿、酒瓶、水、酒摆放在歪歪扭扭的平台上,重构出错位又和谐的“平衡之力”,是艺术家王礼军关于酒与中国美学的先锋表达。

▎王礼军,《四不平八不稳》,2025,香樟木、白蜡木、玻璃器皿、酒瓶、水、酒,300×100×180 cm,致谢艺术家。图源@泸州老窖

坐在平静的办公室中,本次策展人尤洋说:“我想表现白酒在当代艺术中的生命力。”一楼展厅深处的酒咖区也是这生命力的一部分。

“多巴胺之神谕”用国窖1573搭配火龙果和气泡水,颜色和口感都很跳跃,就像年轻人喝酒时的心情。

“永不分梨”鸡尾酒用梨的清甜中和了白酒的辛辣,佛手柑的香气慢慢展开,与白酒相得益彰。吧台前,穿着潮牌的年轻人排着队,等待品尝这8款限量特调。“明日旷野”“星轨重塑”甚至还有猜不到风味的盲盒。

▎在国窖1573冰·JOYS“灵感发酵局”,我们看到了新的创作,更看到了当代艺术对酒的表达。图源@泸州老窖

白酒当然也可以很时尚。

从798往东南走30公里,燕郊的燕潮酩酒厂正藏着另一种白酒叙事。

1978年,国家轻工部白酒专家周恒刚与国家级白酒资深评委金风兰女士等驻厂指导,在继承传统酿造技艺的基础上,推广麸曲法泸型酒的酿造技术。

周恒刚带领酒厂技术人员开展人工窖泥的试点工作,研发出二十多口窖池,又对酿酒工艺及设备进行了革新与改进,最终浓香型白酒在北方扎根,周老将此酒命名为“燕潮酩”。

▎在酒厂的墙壁上,还张贴着许多周老的照片。摄影@好酒地理局

1979年8月,全国评酒会上“燕潮酩”酒还被授予了“国家优质酒”称号,周老赞誉其为“中国北方浓香之源”。

推开清代光绪年间的老窖池门,24口百年窖池整齐排列,窖味混着酒香扑面而来。

“这窖池对应24节气,节气对白酒酿造有着相当重要的影响,”酒厂的员工向我们介绍。

在地下酒库深处,许多坛子都是新中国成立初期制成的。它们也盛过1978年左右,酒业宗师周恒刚先生在此酿出的新酒。

工作人员从坛子中舀出一杯18年的基酒,闻香有股神奇的豆腐香,入口浓郁,“这是老窖池独有的味道,新窖池酿不出来。”

▎燕潮酩工作人员向好酒地理局团队展示其储存的基酒。摄影@好酒地理局

在牛栏山二锅头博物馆一楼,展示了二锅头的特色蒸锅,和“二锅”名称的由来。烧酒的蒸馏过程中第一锅口味爆辣,是为“酒头”;第三锅口味酸涩而杂,是为“酒尾”。只有第二锅的酒液口味最佳,质量头等。

于是酿酒师傅们就将这第二锅流出的酒液单独取出,这种“掐头去尾取中段”的分段摘酒方式,就是“二锅头”工艺的肇始。

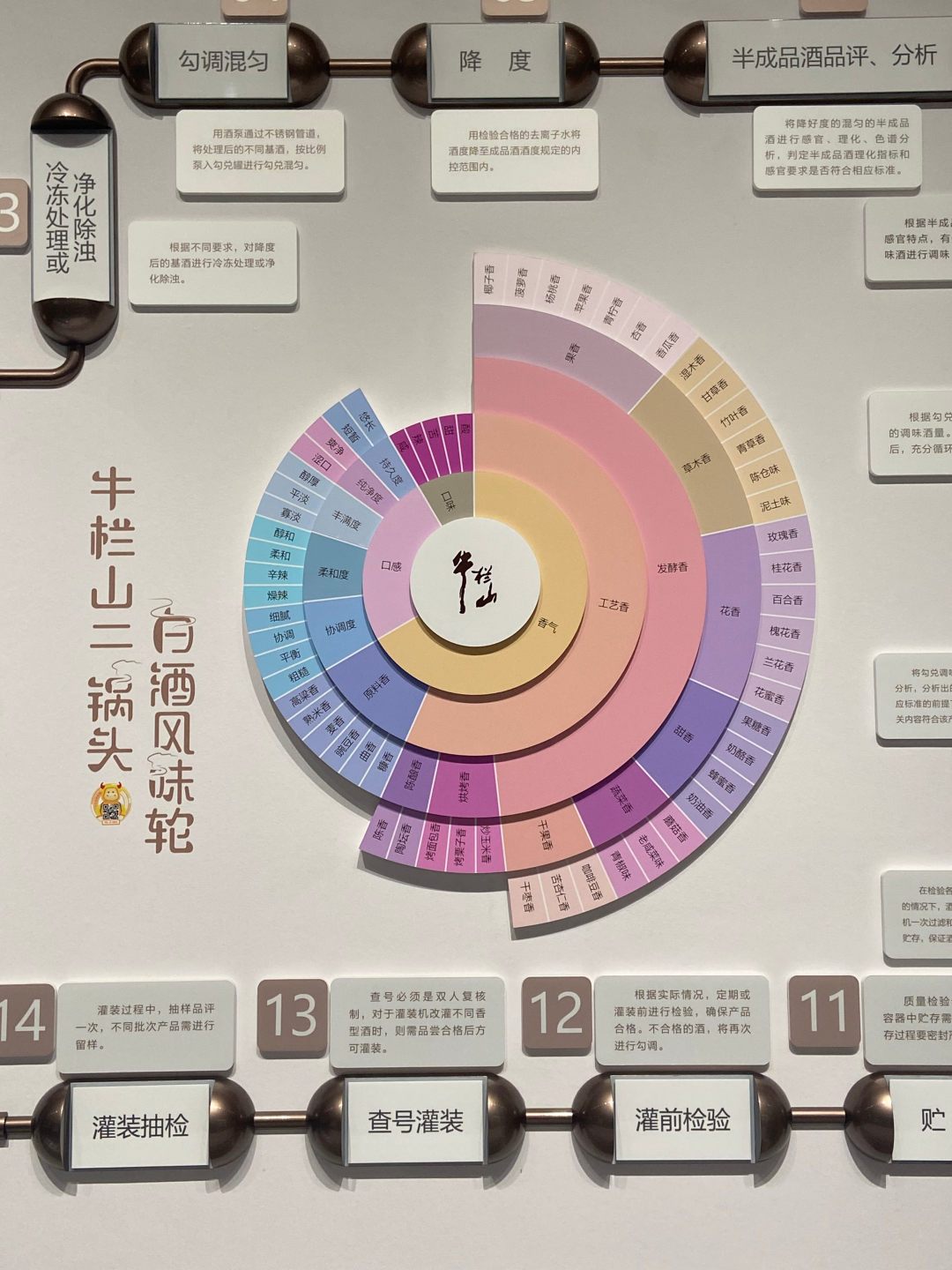

▎牛栏山二锅头风味轮,由嗅觉和味觉两部分组成,嗅觉细分为多种常见的实物香,味觉主要分为口味和口感,以参照表的形式帮助消费者分辨白酒的复杂风味。摄影@好酒地理局

极高性价比、稳定的品质让牛栏山获得了庞大的群众基础,“民酒”标签名副其实。一口“地道北京味”,伴随市井生活的烟火气息,早已深深嵌入北京人的味蕾与记忆中。

除了二锅头的工艺,博物馆也展现了更多白酒的历史。巨大的沙盘上,代表着我国不同地域的五十家酒企的标记星罗棋布,四周用曲块围起来,散发着淡淡的麦香。

有趣的是,牛栏山二锅头“复刻”了一个巨大的酒海,摆在展厅中央,向游客们介绍着这特殊的白酒储存工具。

摄影@好酒地理局

或许这就是北京这座城市的美妙之处:老得深沉,见证了无数历史和酿酒之渊源;又新得鲜活,都市的创新底色以各种形式展出,为厚重的白酒也写下了颇有“灵感”的新笔画。

黄海社与一个世纪的工业星火

天津滨海新区,解放路138号。一座历经风霜的红砖小楼在夏日的骄阳下静默伫立。砖面斑驳,刻满了时光的指纹。

这里,曾是点燃中国现代化学工业火种的地方——黄海化学工业研究社。

摄影@好酒地理局

时间拉回百余年前,山河破碎,国运飘摇。

内忧外患中,一群怀抱“科学救国”理想的知识分子,从世界各处毅然归来,踏上了“师夷长技以制夷”的艰难求索。

在他们眼中,羸弱的民族工业,正是救亡图存必须攻克的战场。

1922年8月,这座不起眼的红砖楼里,由被誉为“中国民族化学工业之父”的范旭东先生牵头,黄海化学工业研究社(黄海社)宣告诞生。

它甫一问世,便肩负着打破国外在制盐、制碱领域技术封锁的重任。更令人瞩目的是,这里诞生了我国最早的发酵与菌学研究室,埋下了现代生物科技的种子。

“我要自立,我有主见”“大时代不容苟安,我等有负起担子的必要,办工业振兴我们的民族”——旧址展墙上,范旭东当年铿锵的誓言,依然掷地有声。

摄影@好酒地理局

这份深沉的家国情怀,让他毅然拒绝日本帝国大学的教职橄榄枝。1914年归国后,他先后创立久大精盐、永利制碱,直至黄海社,硬生生为中国民族化工蹚出了一条荆棘之路。

永利制碱的产品曾远销日本;其“红三角”牌纯碱,更在1926年美国费城世界博览会上斩获金质奖章,被西方世界誉为“中国近代工业进步的象征”。

今天,黄海社旧址的展厅中陈放着来自永利碱厂的旧物,仍能看到那段从技术封锁中突围的峥嵘岁月。

▎黄海社旧址展厅中陈放的精盐盐砖与牙粉瓶。摄影@好酒地理局

“黄海”之名,寄托着先行者深邃的海洋情怀。范旭东曾坚定宣告:“我们深信中国未来的命运在海洋”。

因此,黄海社自创立之初,就锚定了宏大的目标——仿欧美先进诸国之成规作有系统之研究,于本地则为工业学术之枢纽,并为国内树工业学术。

它不仅是一个研究机构,更是一座连接世界先进科技与中国本土工业的灯塔。

摄影@好酒地理局

这灯塔下,汇聚并锻造了我国科学史上璀璨的“黄金一代”:孙学悟、侯德榜、魏喦寿、金培松、方心芳……

这些名字,以卓越的才智和滚烫的赤子之心,在酿造科学乃至整个工业微生物学的荒原上,打下了坚实的基石。

民族危亡之际,黄海社以其“四大信条”——科学、人才、事业、国家,点亮了科学救国的航标。

从战火纷飞的求索,到和平年代的奋进,这座红砖楼里诞生的精神火种,跨越百年,依然在照亮后来者的征途。

芦台春:芦苇与酒海之间

天津宁河区,蓟运河畔,天津芦台春酒厂(前身为德和酒坊)已走过百年风云。

在老厂区,一座拥有五十余年历史的老车间仿佛凝固了时光。其内部构造,包括木质的酒甑等关键设备,依然保持着当年著名酿酒专家周恒刚指导时的原貌。

▎芦台春纯粮固态酿造车间始建于1975年,建筑面积8000平方米,内设窖池、蒸馏设备等酿酒设备,是芦台春的核心生产设施。摄影@好酒地理局

在看似不变的车间里,针对核心工艺的探索与调整却从未停止。传统南派酱香遵循“12987”工艺。但芦台春深知,简单复制南方工艺在气候迥异的北方难以成功。

他们基于科研,在经典流程后增加了两个关键环节:陶坛自然老熟1年,再进行木制酒海与紫砂陶坛窖藏陈酿5年以上,形成了芦台春独有的“1298715”工艺体系。

▎木酒海相对稳定的内部环境,为酒的酯化反应提供了适宜的温床。摄影@好酒地理局

制曲方面,他们采用“超超超高温黑曲”工艺,这有助于筛选出更优良的微生物菌种,形成独特的风味前体。

“我不明白的地方,我需要知其然,也要知其所以然。”天津芦台春酒业(北酱酒庄)董事长李继齐的这句话,道出了芦台春对科研的执着。这种投入,在白酒行业尤其是规模并非巨头的企业中,显得尤为突出。

2012年,芦台春获批建立国家级CNAS检测中心,成为国内白酒行业第六家、天津白酒行业首家获此权威认可的企业。

摄影@好酒地理局

2023年10月,该中心进一步升级,获得CMA检验检测机构资质。这意味着芦台春具备了独立开展高标准、权威性检测的能力,为品质管控和工艺优化提供了强大的技术支撑。

实验室里不乏高精设备,其中一台购于十五年前、价值140万元的“超高价”分析仪器,至今仍在为解析酒体奥秘服务。

依托实验室,科研人员深入研究了在北方气候条件下酿造优质酱酒的关键。例如,针对北方四季分明的特点,他们调整堆积发酵时间:冬季第一、二轮次酒醅堆积时间可长达11天,夏季高温时也能确保9天。

▎堆积是入窖发酵前的重要环节。在生沙料加入大曲粉拌和后即可收堆。图源@芦台春

适度延长的堆积,为微生物(特别是酵母菌)提供了更充分的分解时间,有效降低了醛类等易导致上头的物质含量,提升了酒体的舒适度。

北方显著的昼夜温差和季节性温差,客观上抑制了有害霉菌和真菌的滋生繁殖。这为酿酒过程提供了更“洁净”的环境,也赋予了酒体更强的稳定性和更长的潜在存放时间。

酱酒之美,一半在酿,一半在藏。2017年,芦台春的藏酒窖被上海大世界基尼斯总部认证为“中华第一窖”,其规模与专业性可见一斑。

图源@芦台春

来自江苏宜兴的7000樽紫砂陶坛排列成阵。紫砂微孔结构有利于酒体的“呼吸”,促进其缓慢老熟、醇化。

在白酒领域,陶坛存储已是常态,而芦台春有着更特殊的容器——酒海。这种以木条为框架、内裱桑皮纸(或宣纸)、再以蛋清、蜂蜡等生物涂料多层密封的大型储酒容器,是我国古代酿酒智慧的结晶。

芦台春珍藏着近100个百年历史的“活文物”酒海,最古老的甚至可以追溯到民国时期。

更有意义的是,芦台春并未止步于保存,而是积极活化利用,并基于科研,自主研发了新一代酒海,选用新疆桑皮纸和东北红松木,延续传统工艺精髓。

▎芦台春研发的新酒海。摄影@好酒地理局

在新厂区,一片原本是四五米高芦苇丛生的湿地沼泽被改造利用。如今,酒厂内保留并营造了良好的生态环境。

一个占地十五亩的热带植物园成为厂区一景,里面种植着芒果、莲雾、香蕉等多种热带水果。

酿酒车间外,夏日常见红蜻蜓飞舞,成为厂区生态良好的一个微观注脚。

这场跨越三城的酒之旅,让我们看见白酒的“温柔革命”。

它不再只属于酒桌,而能在烧烤摊与朋友轻松小酌,能在艺术展与灵感浪漫碰撞,也能在实验室与科学厚重对话。

度数降低了,但味道仍然丰富;场景变化了,但文化根脉依旧清晰。

或许,这就是白酒的当代答案——找到与“现实”相处的最佳方式,让酒香飘在生活的烟火里。

发表评论 取消回复