AI阅读分析中...

5月21日,以“赋能千庄 共创百亿”为主题的中酒酒庄大会·领航良币时代在安徽阜阳焦陂酒海庄园举行。

在消费理性与个性化共振的时代,传统酒庄正面临“只卖酒”已远远不够的现实。

文化,不再是锦上添花,而是转型升级的核心驱动力。

于是,行业开始重新审视一个问题:酒庄,是否可以成为新时代的文化发生地?

酒文化丛

“无文化,不酒庄。”

品牌专家、“诗酒老纪”主理人纪家晶在活动中指出,无论是做酒庄,还是做品牌,都是“难而正确”的事。他认为,酒庄的打造,归根结底是一场品牌的修行,并应该深刻理解一个核心公式:酒庄品牌=(人×场景)文化。

将文化当作指数并不是无稽之谈,毕竟,自古以来,酒就是文化的容器。

从最初的祭祀与农耕礼仪中诞生,酿酒不仅是一门技艺,更是一种对自然与时间的理解。早期的酿酒工艺,是人与风土的互动,是对水源、土壤、气候乃至天时的敏锐感知;而这些技术在代代传承中,被赋予了仪式性与伦理价值,逐渐升华为“酒文化”。

在人类文化史上,一种文化现象产生之后,往往会伴生许多其他文化现象,这些现象的总和组成了一个文化群体。文化人类学家、民族学家、考古学家常常称这个文化群体为“文化丛”。

例如,由于酿酒术的产生,继而有了酒器、制酒的作坊。制酒水平提高了,酒的种类也相应增多。

由于先秦时代酒大量应用于祭祀和宴席,便产生了负责掌管与分配酒的“酒人”“酒正”等酒官。

汉以后,为了巩固中央集权,发展封建经济,由国家设置酒官,负责酒业的管理。如王莽曾设“酒士”、晋代设“酒丞”、唐代设“酒坊使”、宋代设“酒务”等等。

酒官要负责收税,于是又产生了酒榷(汉代)、酒课及酒税(宋代)。随着酿酒业的兴旺,酒的买卖也应运而生,产生了卖酒的“酒店”“酒户”。

图源@口子窖

酒家要设标帜招揽顾客,又有了“酒旗”,或称“酒帘、酒望、招子”。做酒的生意时,免不了运输,于是汉代产生了“酒车”,晋代又产生了“酒船”。一时卖不出去的酒要储存起来,人们开始造“酒库”“酒窟”。

有些人嗜酒成性,人们就给它们起了各种绰号,诸如酒仙、酒客、酒神、酒徒等。

饮酒之人乘兴所致,为饮酒取乐,常常要做些游戏,于是酒令、酒筹(饮酒计数之具)、酒纠(掌酒令者)、投壶相继而生。

酒的文化现象增多了,代表这些文化现象的名词术语也大量产生,如酒席、酒荒(饮酒无度)、酒肠(指酒兴)等等。

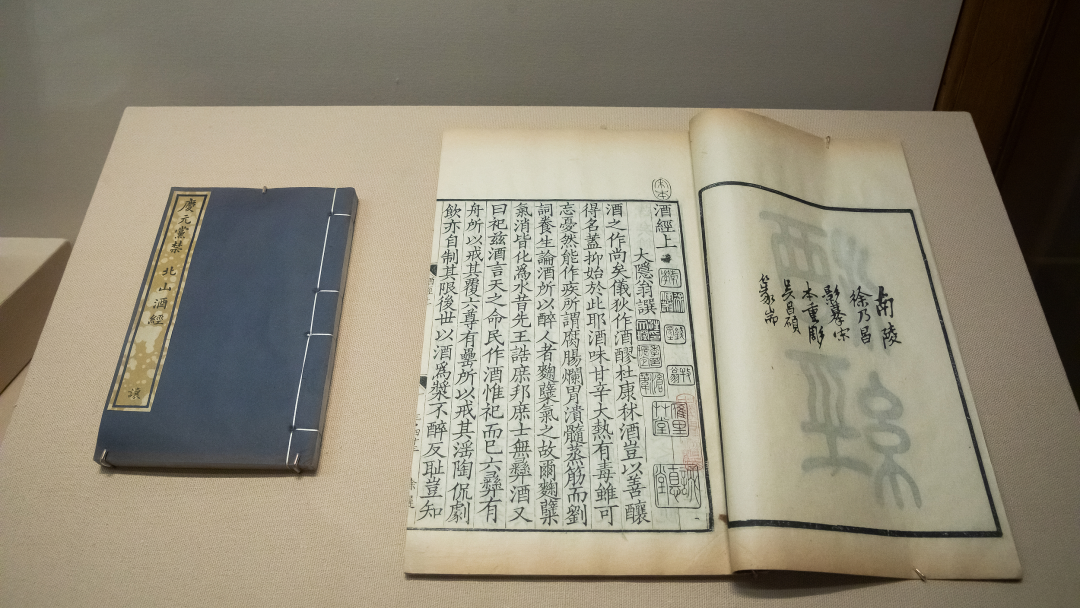

到后来,又陆续出版了有关酒的书,如《酒训》(北魏高允著)、《北山酒经》(宋朱翼中著)等。

从上述所列酒文化群体,可以看出各种文化现象并不是孤立地存在,而是有其内在的联系组成了一个有机的整体。

而酒之所以能够与区域文化深度融合并自然呈现,源于它本身就是地方风土与人文精神的结晶。

酿酒离不开水源、气候、土壤、微生物环境,而这些地理要素构成了“风味地图”的基础;同时,每一个产酒的地方,往往也伴随着独特的生活方式、节令习俗和礼仪传统,这些都为酒赋予了超越饮用品的文化含义。

到了近现代,酒庄成为酒文化最集中的表达场所。

从古代的作坊和祠堂式酿造空间,到今天集品饮、旅游、收藏、社交于一体的现代酒庄,其功能已从单一的生产向文化展示与精神认同转型。

图源@郎酒

消费者来酒庄,不只是为了“买酒”,更是在体验一种生活方式、参与一种文化秩序。在这里,文化不再是历史的回响,而是可以被看见、触摸、参与的日常实践。

同时,酒庄也逐步承担起地方文化传承者的角色。

它通过酒标设计、空间布景、节气仪式、封坛礼俗等方式,把地域历史、民俗故事与酿酒技艺融合起来,使一瓶酒成为讲述“从哪里来”的媒介。文化不再只是外化的装饰,而是嵌入品牌基因与消费者情感连接中的关键环节。

在这个演变过程中,酒不再仅是口感和度数的竞争,而成为一种象征,它象征着记忆的传承、身份的表达、情感的寄托。

而酒庄,则成为这一切得以发生的“文化现场”。

差异化IP

过去,主要是卖产品;未来,一定是卖场景。

孟跃提出,场景革命=产品+酒庄+场景/文化/体验/消费。同时他表示,必须建立可感知的差异化价值。

酒庄作为承载地理与人文交汇的实体空间,它既能把一方水土酿成美酒,又能把这片土地的故事、节气、传说、工艺通过体验、设计与内容表达呈现给公众。

当我们将目光从单个酒庄这个“点”拉远,放置到更广阔的地理坐标中,就会发现:不同地域因民族构成、生产方式、生活习俗、心理特征及社会形态的差异,孕育出风格各异、底蕴深厚的地域文化。

这些差异,恰恰为酒庄打造文化型差异化价值提供了广阔的想象空间与战略路径。

制图@好酒地理局

不同地理单元构成独特的文化IP,这是地域文化赋能酒庄的基础逻辑。但在同一个区域内,面对相似的自然禀赋和文化背景,如何打造各具特色的差异化IP,则考验着酒庄主理人的洞察力与创造力。

在本次大会上,焦陂酒海庄园庄主张超以自身实践为例,分享了庄园在差异化打造上的成功探索——其围绕“参与式体验”与“文化记忆”构建了“三杯酒体验”(老酒、新酒、自调酒)和“两小时观光动线”,不仅提升了游客沉浸感,还将参观转化率提升至35%,在同质化严重的酒旅市场中闯出了一条清晰可感的品牌路径。

其中最令人印象深刻的,莫过于庄园打造的欧阳修文化博物馆。

若从时间长度来看,欧阳修在阜阳仅生活了6年;但若从文化深度来看,他留下的情感与影响却极为深远。

皇祐元年(1049年),43岁的欧阳修自请来颍州(今安徽阜阳)任知州。他在《思颍诗后序》中写道:“爱其民淳讼简而物产美,土厚水甘而风气和,于时慨然已有终焉之意也。”这份对阜阳山水人情的深厚眷恋,成为他晚年精神归属的象征。

哪怕身在京师或他乡,他仍在诗文书信中反复表达对颍州的思念之情,甚至两度在颍州州署立下“思颍诗”刻石,表明归隐于此的决心。熙宁四年(1071年),他终于如愿以偿,退居颍州,不久后便病逝于此。

这种将“精神寄托”植根于一方水土的情感选择,在古代士大夫中极为罕见,也正是欧阳修文化IP的独特之处。

在参观过程中,张超对欧阳修在颍州的历史与诗词如数家珍。透过他的讲述,我们能深切感受到,酒庄的文化打造从不是简单地“摆一个名人雕像”,而是要从情感出发,建立真正的连接。

当游客走进欧阳修文化博物馆的那一刻,不只是“看见”了一位千年前的文人,而是从真实的文物中、从字画中“感受到”他与这片土地跨越时空的血脉相连与精神共鸣。

通过空间设计、沉浸体验、内容讲述的有机结合,欧阳修文化不再只是历史长河中的一段回忆,而是被重新“激活”,成为连接传统与当下、文化与消费的关键支点。

这也为酒庄差异化打造提供了重要启示,真正打动人的IP,不在于名头,而在于能否从文化中找到独一无二的共情触点,构建起人与土地、时间与记忆之间的深度连接。

脱虚向实

如果说文化是一颗种子,IP是一种认知,那么要让它开花结果,关键还在于落地实践。如何让文化脱虚向实?酒庄品牌必须有能力将抽象的文化理念转译为具体的产品语言与场景体验。

从文脉DNA,到IP拆解,再到内容驱动。这是纪家晶提出的文化“脱虚向实”三部曲。

其中,“文脉DNA”强调的是如何找到并放大独特文化基因的表达路径:既有装在瓶子里的文化(产品场景化标签)、长在酒庄的文化(酒庄场景化标签)、更有种在心里的文化(价值主张意义驱动)。

这一路径在多个头部酒庄品牌中已有成功实践:

● 郎酒庄园:庄园酱香+世界级白酒庄园+白酒爱好者向往之地

位于四川泸州赤水河畔的郎酒庄园,是白酒行业中最早系统引入“庄园化”理念的品牌之一。它借助赤水河流域独特的自然生态、百年技艺积淀与现代化工艺体系,首创“庄园酱香”概念。在这座占地约10平方公里的庄园里,酿酒车间、储酒酒库与品鉴中心依山而建,构成一个高度统一的美学世界。

而青花郎、红花郎等核心产品,不仅代表着品质巅峰,也成为了“世界级白酒庄园”这一叙事的媒介。对于热衷文化品饮与深度旅游的新消费群体来说,这里不仅有酒,更有理想的生活场景和精神归属。

▎历史的长度、文化的宽度、申遗的高度共同组成了李渡的厚度。

江西南昌的李渡古镇,拥有发现于唐代、延续至今的千年窖池群。李渡酒厂围绕这组古迹提出“国宝遗址”的概念,并以“液体黄金”为核心符号,连接起历史、科技与品牌信仰。它不仅复原了传统酿造技艺,还通过沉浸式演艺、非遗体验馆等形式,打造“可看、可游、可感”的品牌现场。

李渡的“国粉文化”也随之形成:这不是单向度的品牌宣传,而是一种由消费者自发参与并共建的文化社群。这使得品牌不仅“有故事”,还更“有人情味”。

在大别山深处的临水玉泉酒庄,则以一种更为静谧的方式讲述它的文化。依托天然溶洞,打造以“洞藏”为灵魂的储酒系统,这是对传统贮存方式的现代回归。

但更打动人的,是庄园倡导的“山居”式生活方式。以“醉饮山房”为媒介,游客可以在山水之间体验慢生活、品养生之酒。这不再是简单的工业旅游,而是一种生活哲学的实践。

这些案例表明,通过挖掘和放大独特的文化基因,结合场景化的体验设计,酒庄能够构建出具有强烈辨识度的文化IP。

在“理性消费+情绪连接”成为主流趋势的当下,一个真正有生命力的酒庄,必须既能酿出好酒,也要讲出好故事,还得构建出能打动人心的生活方式——能让人“喝懂”一瓶酒,读懂一段历史,沉浸一方风土。

我们看到了一个清晰的趋势:文化不仅塑造酒庄的形象,也正在重构酒庄的价值体系。但这条路,注定不易。

所以,问题回到原点:酒庄能否成为新时代的文化发生地?或许,这正是我们应当认真思考并共同回答的下一个命题。

参考资料:

[1]宋薇笳.古代的酒、酒器与酒文化--酒文化漫叙之一[J].中央民族学院学报,1988,(S1):42-45.

[2]李慕寒,沈守兵.试论中国地域文化的地理特征[J].人文地理,1996,(01):7-11.

[3]阮娟.欧阳修对颍州文化的影响[J].阜阳师范学院学报(社会科学版),2009,(03):27-29

发表评论 取消回复