AI阅读分析中...

50年代艰难创业,从最初的破旧白酒作坊起家,到市场经济初期狂飙突进,成为产品畅销全国的白酒生产企业。后因时局突变,斗转间深陷泥潭,幸得茅台援手,绝地求生。

此后又历经20余年蛰伏蓄力,逐渐蜕变为一家销售额超200亿元的省管大一型国有企业,中国酱酒排名第二。

习酒的大起大落,既有不同时代曲折探索的投影,也呈现了一部谷底新生的企业史诗,对于当下承压的白酒行业亦更具参考价值。

为了探究习酒跨越七十三年的持续发展动力,好酒中国行科学考察于3月19日走进习酒,也由此发现习酒步履坚定的背后,涌动着一股更为深沉的力量。

风起“黄荆坪”

在历史地理的视角中,山通常意味着阻隔,而河流会产生连接,因此山地中的河谷,往往都会成为重要的交通线。

这种地理逻辑深刻影响着人类文明的演进轨迹:当巍峨山脉以垂直高度阻断族群迁徙时,蜿蜒河谷却以水平延伸的自然廊道,串联起不同地理单元的文化与经贸往来。

赤水河谷便是典型例证。

作为一条深嵌于云贵高原与四川盆地之间的险峻河谷,赤水河中有四分之三的流域都潜藏在群山之中。即便在高差相对缓和的中游地带,从河面到两侧山峰的落差仍高达数百米。

然而,文明的光束还是照进了这里。

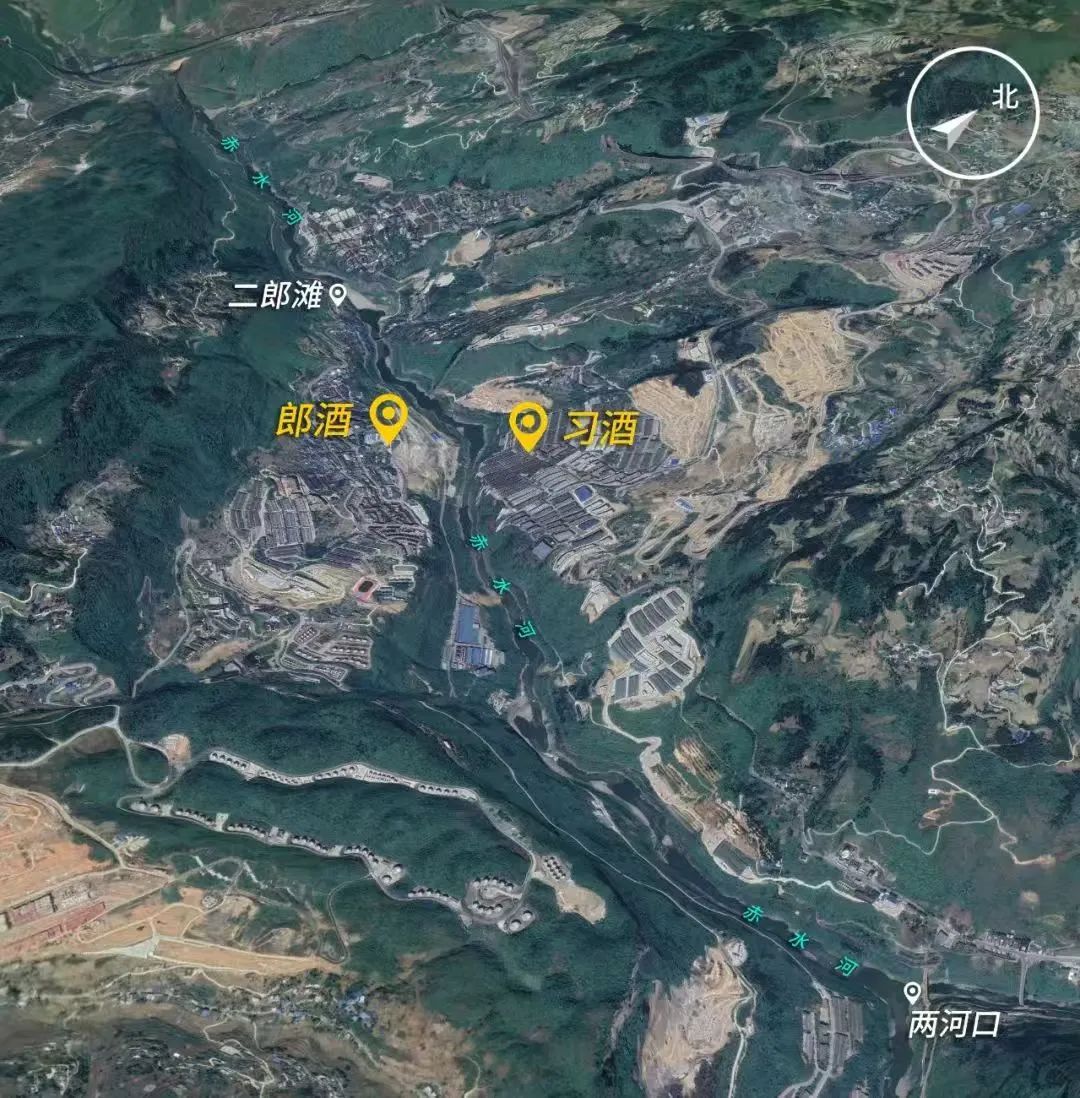

以河谷沿岸的渡口为纽带,赤水河硬是在中国西南边隅的崇山峻岭中开辟出一条黄金水道,也为沿岸酒镇的兴起埋下伏笔——习酒镇所处的二郎滩,就是明清时期“川盐入黔”的重要码头,红军长征中又成为扭转战局的关键渡口之一。

千里赤水河,当河水蜿蜒流淌过茅台镇,带着一路醇香继续前行45公里,便可抵达“两河口”,过了两河口就是二郎滩。

原本一路北行的赤水河,刚刚越过两河口突然就向西拐了个大弯,再转头北上,将右岸二郎滩渡口的黄金坪拥入臂弯,习酒厂就位于这片臂弯的环抱之内。

北京大学物理学院大气科学系钱维宏教授曾提出,“臂弯”是诞生好酒的地理关键词之一。

在河流弯曲或汇流的“臂弯”处,因地势低洼水流平缓,上游泥沙更容易在此沉降堆积,形成小的三角洲。这些沉积土壤中富集了上游不同地区的矿物质和微生物,由此成为产粮和酿酒的优质土壤资源。

黄金坪,就是这样一处绝佳的酿酒之地。

或许正因为先天优势,早在73年前,在那个科学酿造的微光尚未投射到这片西南偏地的传统经验时代,这里已被选定为习酒的发轫之地。

1952年,随着新中国第一个五年计划着手编制,一场空前的工业化建设在全国各地蓬勃兴起,酒业也迎来了发展契机。

为了发展酿酒业,彼时的仁怀县工业局(当时习酒镇一带尚属仁怀县管辖)组织人员从茅台镇出发,沿赤水河而下寻找一个新的适合酿酒的环境,黄金坪就这样被时代选中。

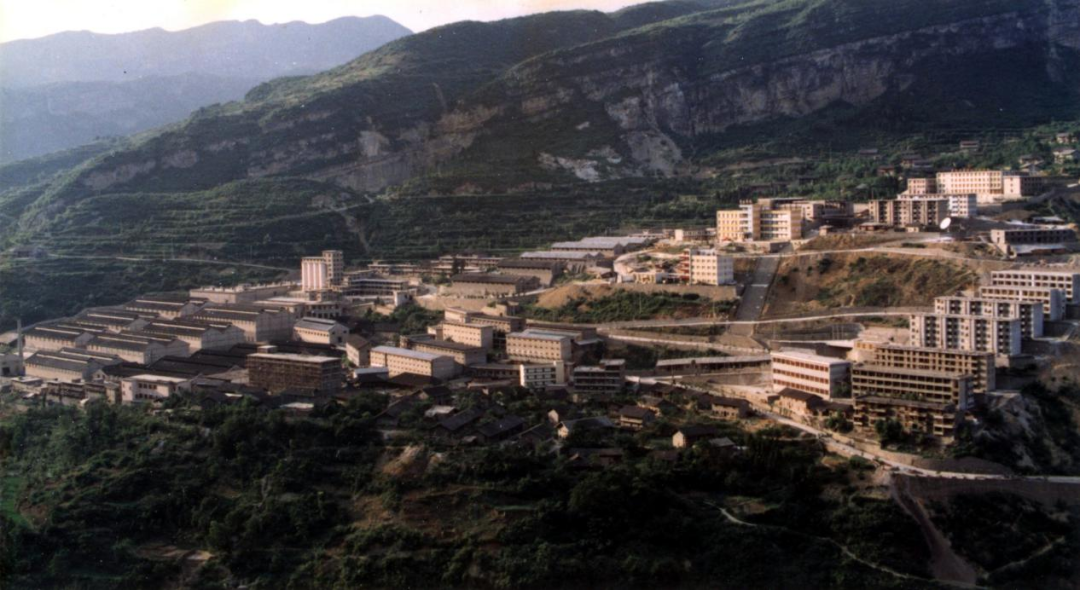

从地理条件看,黄金坪处于赤水河回旋成湾的河谷地带,这里群山环抱,平均风速低,空气流动相对稳定,终年恒温恒湿,有利于酿酒微生物的多样性和稳定性。作为历史上的古盐渡之一,水运交通也较为便捷。

摄影/好酒地理局视频中心

更重要的是,这一地区酿酒历史久远。据说公元前135年,唐蒙出使南越于鰼部获“枸酱”酒,携回长安敬献汉武帝,汉武帝大赞“甘美之”。清代诗人陈晋熙还因此留下“汉家枸酱知何物,赚得唐蒙鰼部来”的诗句。

而据考古发现,目前赤水河流域已知年代最早、保存最完整的宋代春阳岗古酒窖,也位于习水县境内的土城镇,距离黄金坪大约20公里。

▎赤水河边的土城古镇。图源/视觉中国

▎赤水河边的土城古镇。图源/视觉中国

明清时期,随着皇木出山、川盐入黔等河道运输的兴起,黄金坪一带聚集起大量的人力商贾。一位殷姓商人于明万历年间在此开设酒坊,后来转手给当地一村民世代经营,直至解放初期仍未停业。

50年代习酒创立之初,便购买了该酒坊作为兴办酒厂的基础,这也成为习酒厂的酒脉源头。

尽管酒脉深厚,但在那个百废待兴的年代,这家初创酒厂所面对的,仍近乎是“一穷二白”的局面——没有公路,不通水电,一间作坊、两间民房,便是当年的全部家当。

而当时的黄金坪,也尚沿用着旧称“黄荆坪”,据说是因为山坡上曾长满黄荆树。如同一个时代的注脚,这片荆棘丛生的土地,就此成为习酒筚路蓝缕的创业起点。

香型寻路

作为伴随中国工业化进程同步成长起来的一家酒厂,习酒73年的创业史,几乎浓缩了中国白酒产业从传统手工作坊向现代企业蜕变的全部足迹。

而回顾习酒成长之路的前半程,用一波三折来形容并不为过。

至今在很多老酒客心中仍奉为经典的“习水大曲”,作为20世纪七八十年代声名鹊起的浓香代表,曾一度是习酒厂的当家产品,以至于很多人误认为习酒是以浓香起家。

事实上,酱香才是习酒的工艺原点,而这条香型之路远比想象中更复杂迂回。

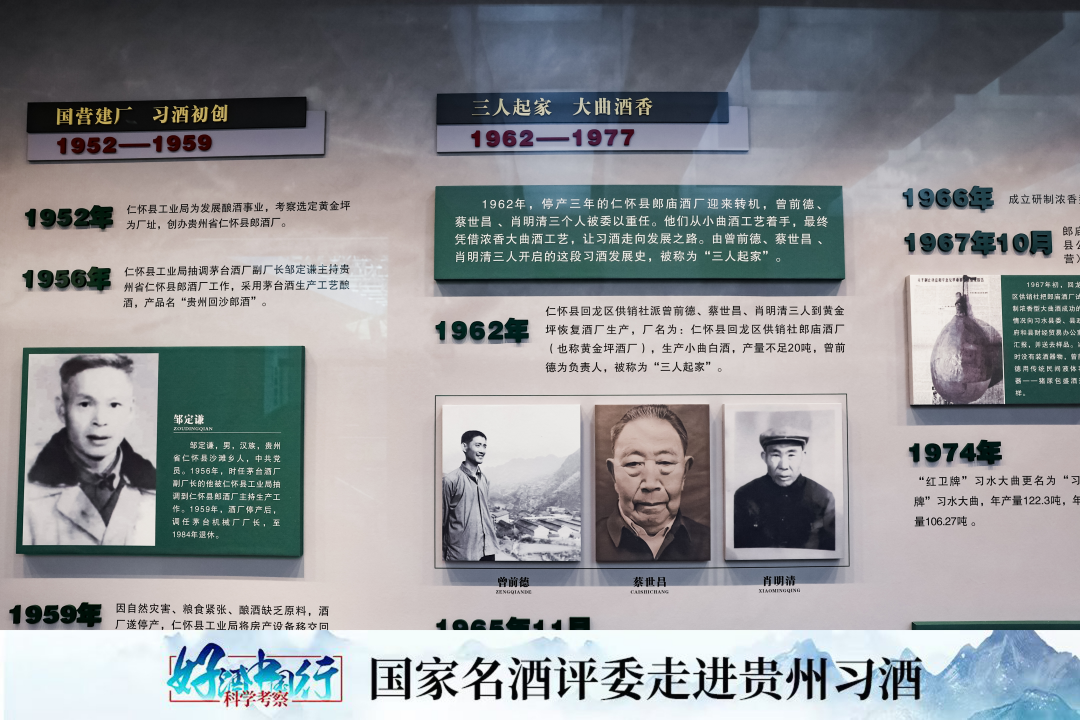

邹定谦,作为习酒厂的第一代创建者,被称为“习酒开天辟地的第一人”。他还有另一重身份,就是茅台酒厂首任生产副厂长,也是组建茅台酒厂的主要技术力量。

在习酒(彼时称为贵州省仁怀县郎酒厂)筹建之初,邹定谦被委以重任。而将这位茅台酒厂主管生产的副厂长派驻到习酒,也足见主政者对习酒的看重,亦为日后习酒与茅台更为深刻的连接早早埋下伏笔。

如果一切沿着既定轨道前行,习酒的辉煌也许还会来得再早一些。然而,1959年至1961年的三年困难时期,让当时已经实现年产100吨酱酒的习酒不得不中断生产。

摄影/好酒地理局视频中心

直至1962年,当经济启动复苏时,已沉寂多时的习酒,也以相似的轨迹再一次拨动命运的齿轮。

这一年,曾前德、蔡世昌、肖明清受委派重建酒厂,但上级主管供销社能拿出来的重建资金只有20元,其购买力大致相当于今天的800元。即便是在60年前,这些钱也如杯水车薪,难以支撑起酱酒回沙工艺的高投入。

此时,三位重建人不得不做出抉择,将习酒起家的回沙工艺暂时搁置,先生产周期短的小曲酒盘活酒厂。

很多年后,当习酒人回顾这段历史时,仍时常会提起当年百姓援助建厂的故事。泥瓦木工、修缮房屋,还有村民将家中的高粱拿出来支援酒厂生产,这也是为何习酒对当地始终保持着浓浓的桑梓之情。

就这样又经过数年的艰难创业,酒厂上下逐渐熟谙小曲酒的酿造,但守着赤水河,小曲酒注定不会是习酒的归宿。

彼时作为酒厂厂长的曾前德,也不只一次思忖过恢复习酒的酱香工艺,但在那个购买粮食还需要凭粮票的年代,刚刚重启生产的习酒厂仍然难以支撑酱酒“回沙”的长周期和高粮耗。

这位曾经当过小学校长的掌家人,再一次选择了折中之法。1966年,曾前德主持成立了浓香型大曲酒课题小组,在厂里反复试验。得益于赤水河这方酿酒水土的加持,几番工夫下来,后来名动四方的“习水大曲”还真就被研制了出来。

但这仍然不是习酒的终点。

直至十年后,当“习水大曲”凭借良好口碑声名鹊起,外部经济形势也逐步好转并即将迎来重大转型之际,曾前德意识到,习酒的酱香该回来了。

在他的主导下,习酒再一次出发,重启对酱香酒的研制。为了培养酱酒技术人才,习酒人曾披星戴月地往返于赤水河中游,去茅台酒厂学习制曲、下沙、造沙、取酒、贮存、勾调等一系列工艺,并成功试制出酱香型大曲酒,但由于原料紧缺,未能马上投产。

一直到1981年,贵州省科委正式向习酒下达“恢复、研制生产酱香型大曲酒新技术”任务,并下拨课题经费3万元。两年后,酱香型“习酒”问世,习酒终于回到了属于它的历史轨道。

及至1988年,当中国的改革开放迎来十周年之际,习酒也实现年产浓香、酱香双3000吨规模,“浓酱并举”之势一时无两。同年,酱香型习酒获得国家质量奖、国家优质酒等称号,1988年由此被定格为习酒历史上一个难以磨灭的“黄金时代”。

回望习酒的香型之路,从酱香起家,到小曲求生,继而研制大曲浓香,直至酱香回归,尽管行路曲折,但也正因为这些探索,奠定了习酒厚实的品质基底。

而习酒的每一步,几乎也都成为其所处时代的映射。这期间既有跌宕起伏的困境,亦有破茧成蝶的革新,继而浓缩为一部观照中国经济和社会变迁的历史样本。

昔日的黄荆坪,也在习酒的一路披荆斩棘之下,蜕变为今天的“黄金坪”。

是什么塑造了习酒?

如果说1988年开启了习酒的第一个黄金时代,那么今天的习酒在时间的扶携下又拾阶而上,站在了一个新的的高度。

作为一家年销售超200亿元的省管大一型国有企业,习酒位列“中国酱酒第二”的背后,是7万余吨优质基酒产能、6万余吨年包装能力和35万余吨基酒贮存能力的共同托举。

▎作为当之无愧的白酒龙头之一,习酒走出了一条“逆袭之路”,从那个大山深处的“穷孩子”,蜕变成了白酒行业的发展标杆。摄影/好酒地理局视频中心

昔日几代习酒创业者艰难守护的酱香火种,终于在半个多世纪后燃成燎原之势。

客观来说,尽管可追溯的历史久远,地处赤水河中游也得天独厚,但习酒并不是一家生来就带着光环的酒企。在其成长的过程中,充满了曲折与艰辛,却又一次次上演“逆天改命”式的绝地求生。

为什么习酒人能一次次在绝境中创造生机,乃至不断穿越周期塑造出今天的习酒?

任何一个持续发展的企业,都有一个基本特征,即具有自我创新和革新能力。作为白酒产业中少有的企业成长样本,习酒的成功并非依赖于哪个单一因素,而是由无数参与其间的人共同努力的结果。

在这部由几代人持续接力的创业史诗中,除了开疆拓土的勇气和百折不挠的精神外,对品质的坚守和持续创新,亦为习酒复兴提供了长期的战略定力。

摄影/好酒地理局视频中心

正如习酒集团党委书记、董事长汪地强所说,习酒的发展史也是一部创新探索史。习酒实现百亿营收、千亿品牌价值,正源于创新的有力支撑。

诞生于上世纪60年代的习水大曲,作为习酒自主研制的浓香型大曲酒,曾以高品质引领了一个时代,也为习酒1976年成功试制酱香型大曲酒铺平了道路。

在2010年问世的习酒·窖藏1988,成长于白酒行业数次大级别调整的动荡期。而在大浪淘沙之后,如今的窖藏1988已成为百亿级别的大单品,因其高品质被誉为“高端酱酒守门员”。

而在2019年上市的君品习酒,作为习酒角逐高端的进阶产品,面对的是“酱酒热”趋势下的激烈竞争,但也仅仅只用了不到5年时间,已经成为高端酱酒领域的标杆之一。

由此来看,在习酒200亿的体量背后,实际已铺就一条基于产品创新的稳定上升曲线,而这得益于习酒跨越半个多世纪的品质积累和研发积淀。

行至当下,习酒的创新平台和创新管理体系建设更趋完善。

一方面,探索开发新兴酒饮,开展酿造微生物多样性、体系稳定性和代谢机制解析,用通俗的方式向消费者讲清楚酱酒技术的内涵。

另一方面,着力推动数字化转型,持续探索机械化、智能化酿造,已与北京大学、华为公司等单位深化合作,应用先进技术手段加快实现从生产到营销的数字化转型。

在习酒的品质创新体系中,还有一股力量不能被忽视。

相较于早期创业者的艰难寻路,习酒在新世纪迈向百亿、两百亿进程中,历任执掌者基本都出自生产技术领域,并且有着丰富的生产体系管理经验。

这意味着,随着这些拥有深厚技术背景的核心人物对习酒的持续接力,以传统工艺为根基,以科学酿造为方向的品质体系已逐渐形成,并内化成了企业的品质基因。习酒在激烈竞争下所表现出的产品创新能力和稳定成长曲线,莫不受益于此。

江南大学徐岩教授团队曾指出:“中国白酒在近千年的传承中,它的传统工艺优化可能已经逐步接近实践的极限,未来白酒工艺的革命会在微生物学、化学、工程学研究的基础上发生质的突破。”

目前,这一趋势正在到来。而习酒在科学酿造和新质生产力领域的提前布局,也将成为习酒未来成长的持续动力。

摄影/好酒地理局视频中心

历史总是会给予坚守者意外的馈赠。当年“黄荆坪”上的创业者,尽管未曾亲见今日黄金坪车水马龙的“十里酒城”,但或许也早有预见,这片得天独厚的酿酒水土终将不会被埋没。

而一代代人的坚守续力,也终于化作一股奔流,不仅冲破这崇山峻岭的阻隔,也在时代更迭的潮涌之下,催生出新的波澜壮阔。

发表评论 取消回复