我们期待着度数更低的白酒产品,如果它足够好喝的话。

眼下,我国酒业正涌动着一股前所未有、充满想象力的降度浪潮:

五粮液官宣新品“29°五粮液·一见倾心”全球代言人为歌手邓紫棋,并已在全平台官方旗舰店开售;在低度市场表现出色的泸州老窖,此前在股东大会上宣布,28度国窖1573将择机上市,公司还考虑研发16度、甚至6度等超低度产品;古井贡酒首创“轻度”概念,推出26度古井贡酒·年份原浆轻度古20;舍得则推出首款低酒度高风味型老酒“舍得自在”,新品酒精度数为29度,达到“轻负担,更醇柔”……

面对这一热潮,市场态度不乏审慎。但「#好酒地理局」更愿以乐观的视角看待其意义。这不止是因为我们看到了企业积极求变、打破内卷的尝试,更因为低度酒本身蕴含的未来密码。

此前,我们曾以技术为切口,在《技术挑战重重的「低度化」,是终极答案还是过渡方案?》(点击阅读了解更多)一文与大家探讨过这个话题。今天,我们更聚焦于其带来的场景革命与市场增量。退一步讲,即便视其为“过渡方案”,但“过渡”本身也是重要且充满机遇的。

度数并非症结,好喝才是关键

只需跟一些资深酒友略作交流,不难发现,度数并不是真正的门槛,大家在意的点一直都是好不好喝。

很多人倾向于高度酒,是因为优质的高度白酒富含丰富的风味物质,可以带来味觉上的愉悦。

而当度数降低,酯类、醛类等香气成分溶解度下降,部分物质析出或被稀释,香气就会减弱。一些工艺不到位的低度酒,会让消费者觉得有股“水味”,大概就是这个原因。

图源@视觉中国

想要做到“低而不淡”,着实是个挑战。

但从过去几十年的发展来看,尽管过程曲折,但白酒产业在降度方面的成绩其实不错——政策引导和技术攻坚,带来了更低度的白酒产品;长期的市场培育,也潜移默化地影响和改变了白酒消费习惯。

要知道,新中国成立之初,白酒的主流度数在60度左右。1951年出版的《专卖事业教材》曾明确规定,“专卖机构批发酒度为62度,零销酒商售酒规定为60度,不得降低度数。”

1952年举办的第一届全国评酒会,各地报送的主流产品和最终获奖的四大名白酒,度数在55-65度不等,均为高度酒。

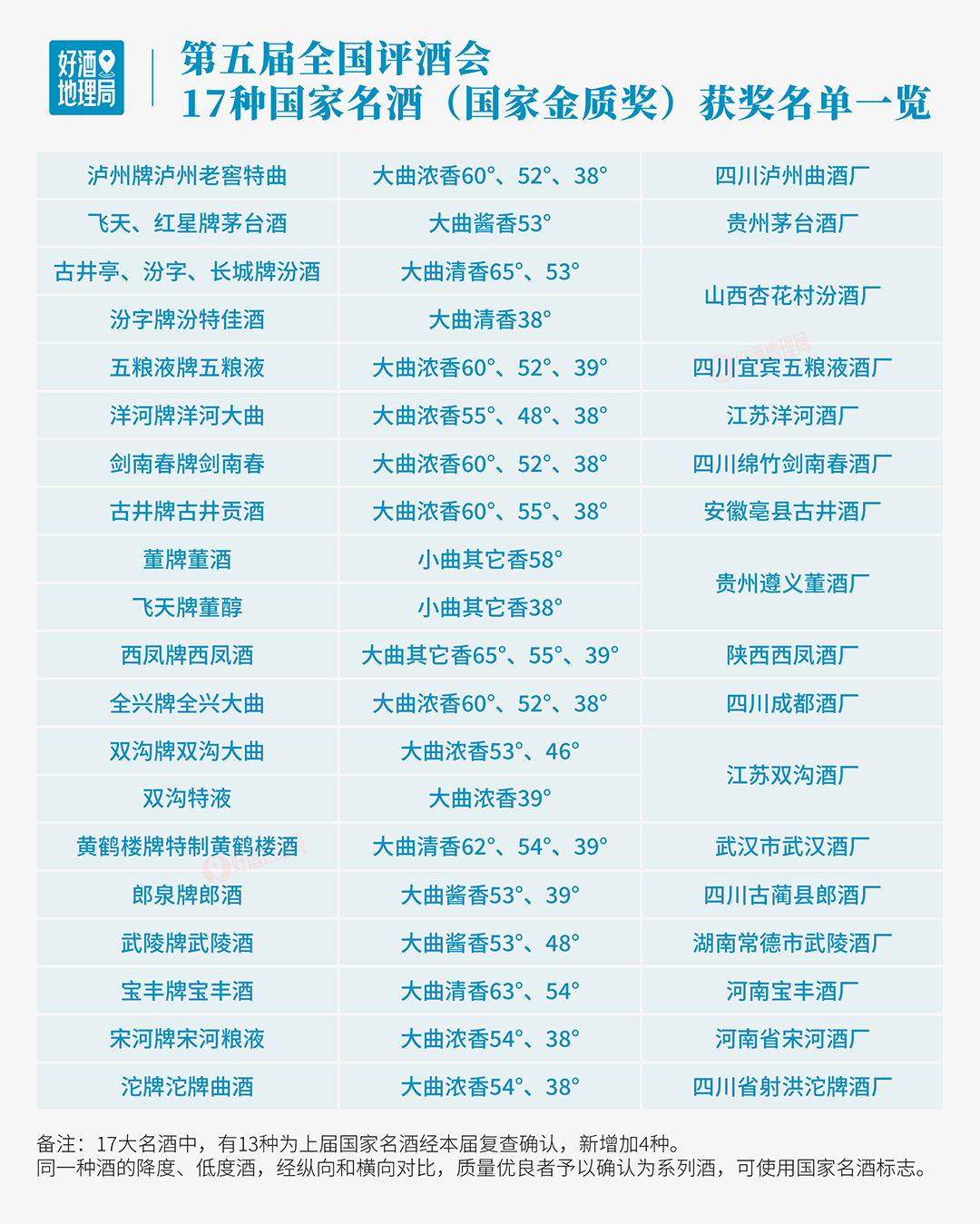

而到了1989年,在第五届全国评酒会上,已有128款低度白酒产品参赛,评出的17种国家名酒中,有15种包含了降度及低度白酒。

制图@好酒地理局

在此之后,尽管面临不少挑战,但低度酒的发展称得上蓬勃。2017年,中国酒业协会在中国低度白酒发展高峰论坛上披露,50度以下的降度白酒和低度白酒已经占到白酒市场90%以上的份额,其中42度以下的低度白酒已占市场销量的50%。

关于降度的漫长征途

白酒企业有意识的降度探索,最早发生在1964年“汾酒试点”期间。

当时,研究小组通过加浆(以合适的方式加水),把68度至71度的原酒降至65度±1度。但结果并不圆满——酒体出现了白色絮状沉淀。

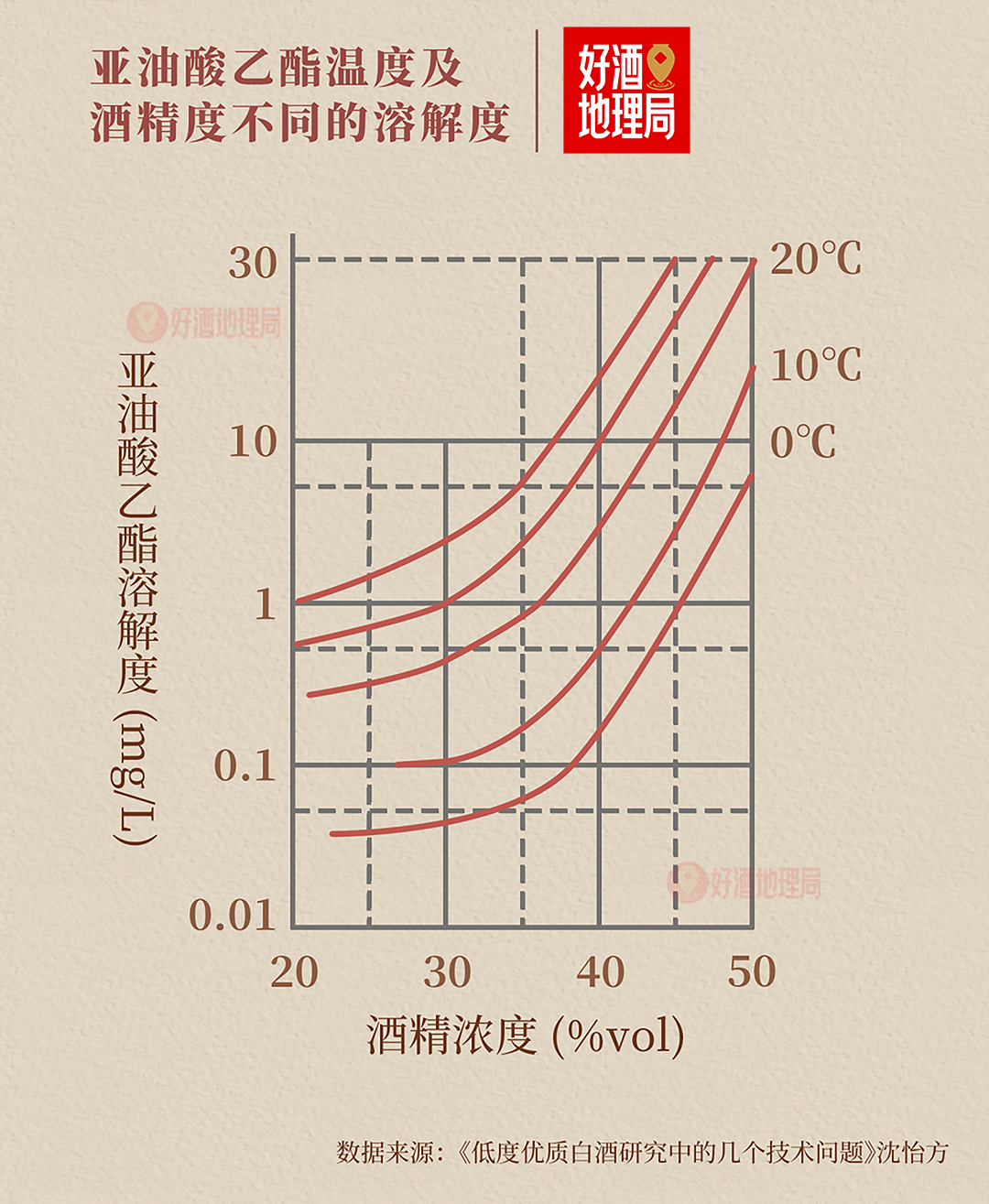

后来人们知道,这是由于白酒中含有油酸乙酯、亚油酸乙酯和棕榈酸乙酯这3种香味成分,且它们均溶于乙醇而不溶于水。当酒度或温度降低时,它们就会产生絮状沉淀物,导致酒体浑浊失光。

制图@好酒地理局

率先解决浑浊问题的,是坐落在河南商丘的张弓酒厂。

1974年的一天,张弓酒厂副厂长、总工程师的郭宗武无意间把原酒温度降到零下15度至18度,待酒体中白色颗粒和白色絮状物大量形成后,用脱脂棉进行低温过滤,38度以上的酒样都达到了无色透明,我国第一批低度白酒随之出现。

制图@好酒地理局

3年后的“全国名优白酒会议”上,这项技术成果获全国推广,各地掀起低度酒研发热潮。

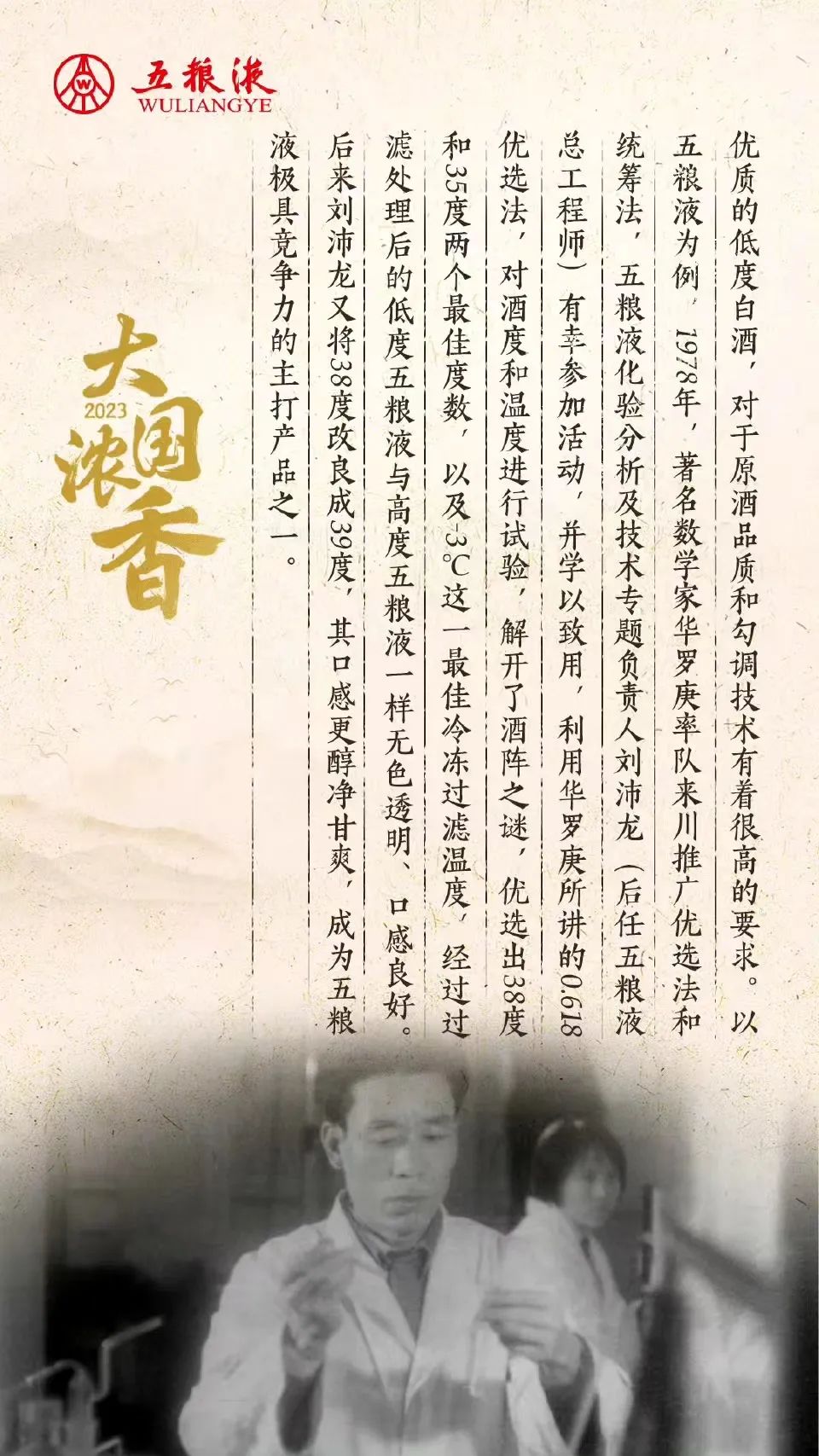

五粮液启动低度白酒的研发,时间还要更早一些。

从1972年开始,五粮液化验分析及技术专题负责人刘沛龙就带领团队进行研究试验,但一直没有得到满意的结果。

直到1978年,时任中国科学院副院长、著名数学家华罗庚教授来四川推广“统筹法”“优选法”,五粮液酒厂趁机成立了“双法”办公室。

华罗庚“优选法”,就是运用黄金分割法原理(也称为“0.618”法),尽可能减少试验次数,尽快找到最优方案的方法。

通过黄金分割原理,刘沛龙团队找到了破题的关键,大大缩短了研究中的实验次数,最终筛选出38度和35度两个最佳度数,以及-3度这一最佳冷冻过滤温度。

在进一步的研究中,刘沛龙又将38度改为39度,使整体口感更为醇净甘爽。

几乎同时,华东地区也攻克了低度白酒的技术关卡。在1977年和1979年,39度高沟特曲、39度双沟特液先后研发成功。

于1979年举行的第三届全国评酒会上,39度双沟特液获评“优质酒”,这是低度白酒第一次拿到国家级奖项。

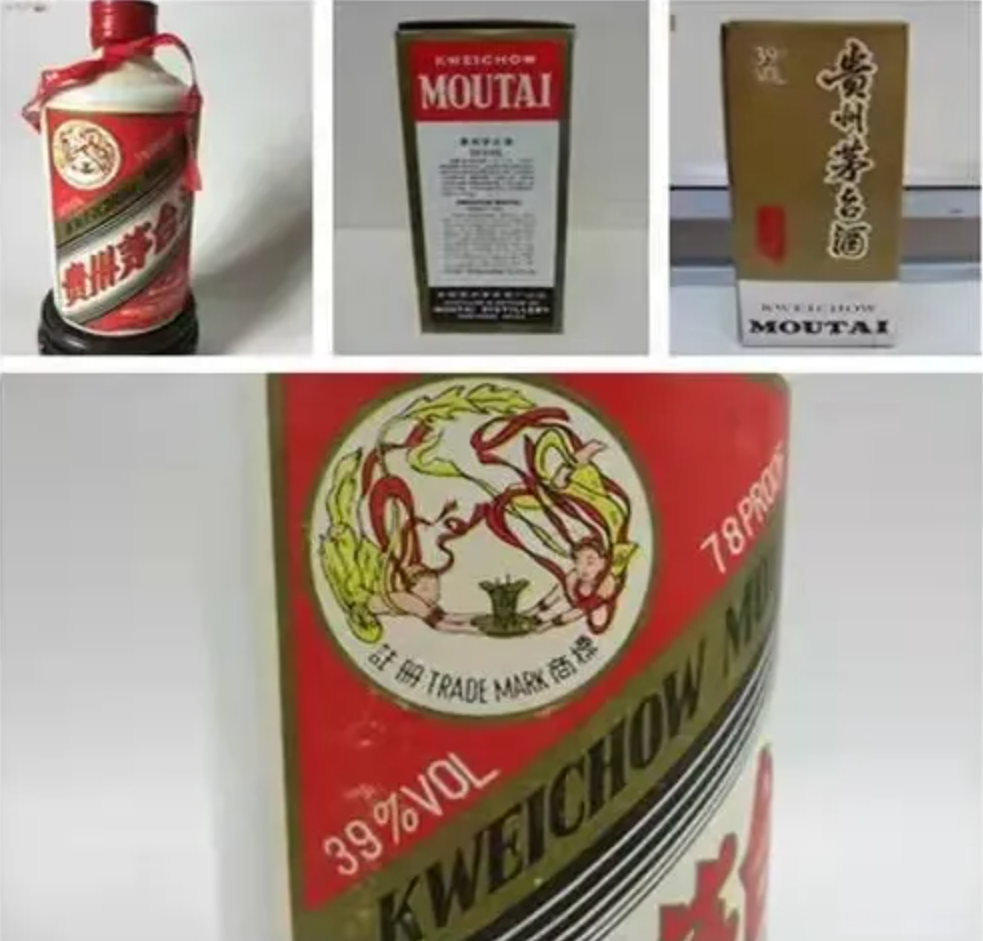

进入1980年代,越来越多的名酒企业推出低度产品,其中就有39度茅台酒、38度泸州老窖特曲、38度洋河大曲、39度郎酒等。

1986年,“五粮液系列低度酒的开发”项目正式列入国家科委“星火计划”,率先在国内开启了低度白酒的规模化生产和销售,逐渐形成以“低度基础酒样的确定、除浊处理、勾兑调味”三大核心环节为主的低度白酒生产工艺。

1988年,白酒市场迎来巨变——国家放开了名酒价格管制,各家白酒价格大幅上涨,政府很快出台政策抑制。

次年,古井贡酒选择了“降度降价”策略,在原来60度产品的基础上,推出了55度和38度产品,通过“变相降价”抢占市场份额。

国家对低度白酒的鼓励,大大激发了酒企的热情。于是,1989年第五届全国评酒会评选出的“十七大名酒”中,有15种包含了降度及低度白酒。

摄影@好酒地理局

同年,白酒国标GB/T10781.1-1989出台,明确将白酒分为高度酒(54度)、降度酒(40度-54度)和低度酒(<40度)。

上世纪90年代,名酒企业继续加码低度白酒。然而,不少低度产品,由于与高度产品的风味差距大,未能获得市场认可。

不过,白酒行业的低度化探索并非没有成果。

一方面,在山东、河北、江苏等地区,低度酒形成了一定的饮用习惯。今天,40.8度为洋河在江苏地区的重要度数之一;鲁酒低度浓香的传统,也在一定程度上传承下来。

另一方面,一些名酒企业的低度产品,已经成长为关乎企业命脉的“超级系列”,最有代表性的就是泸州老窖。

2010年后,38度国窖1573陆续在全国铺开,重点导入了有低度酒习惯的河北等市场,以避开与其他名酒高度产品的竞争。

图源@泸州老窖

不过遇到2013年开始的上一轮调整期,最开始低度产品也有过波动。2017年,白酒市场回暖,泸州老窖全面发力河北,大幅增加38度国窖1573的渠道费用投入,经销商有利润,也更有动力推38度产品。

如今,国窖1573在河北省有40多亿的销售额,其中8亿左右是在省会石家庄完成,8亿中的90%是低度酒。

于是,38度国窖1573成为为数不多真正打入高端消费场景的低度白酒。

它被一些河北消费者称为“小甜水”,口感友好、饮用舒适度高,可以大口喝、畅快喝,且能让酒局持续得更久、情感流动的时间更长。

在好喝的前提下,“又贵又低度”确实更能满足特定场景的饮用需求,这或许是38度国窖1573增长的关键前提。

入口“低度化”,其实是隐藏的秘诀

放眼全球,入口“低度化”其实是烈酒们拓展消费场景、激活增量的主要途径之一。只不过,威士忌、金酒、朗姆酒、伏特加们,更多地体现在“饮用方式的低度化”,而非产品本身。

最有代表性的,就是Highball(威士忌+苏打水)的引入和普及,对日本威士忌销量的促进。

上世纪90年代,日本进入经济大萧条时期,酒业经营受到严重冲击。但因为三得利等企业的推动,Highball这种轻盈的喝法,在居酒屋等餐饮场所兴起。

这种清爽简单的喝法,大幅降低了饮用门槛和压力感,将威士忌从传统的纯饮、严肃品鉴场景,一举带入居酒屋、朋友聚会、日常佐餐等高频、轻松、年轻化的休闲领域,实现了消费群体和饮用场景的扩张。

威士忌的另一种经典喝法——水割(Mizuwari),是将冰块放入杯中后,再按比例加入威士忌和水。据说这种喝法能突出威士忌的麦芽香气。但这很可能是市场培育的成果。

不止是威士忌,经典鸡尾酒也是推动其他烈酒销量增长的缘由之一。

在金酒的大众化浪潮中,金汤力功不可没。二战期间,丘吉尔曾宣称:“与帝国所有医生相比,金汤力挽救了更多英国人的生命和思想。”一种鸡尾酒,竟然成为适合上流社交场合的高雅饮品,这或许与国人的饮酒习惯十分相悖。

图源@视觉中国

近年来,金酒明显“回潮”。关于这一现象,财联社在文章中提到:“金酒东山再起也仰仗它的搭配能力,酒馆、酒吧往往会提供个性化调制方案,选择困难的时刻它往往是人们的首选。”

当然,朗姆酒、伏特加、龙舌兰们,也拥有各自的经典鸡尾酒配方。烈酒们借此走进都市的每一条街道,走进奇妙的氛围和年轻人的夜晚。

这些年,不少酒吧和调酒师们尝试以白酒为基酒调制鸡尾酒。但总体而言,在调饮市场,白酒仍然稍显小众。

与国外烈酒相比,白酒似乎选择了一条更直接但也更具技术挑战的道路——从产品源头进行“低度化”革新,直接推出更低度数的瓶装产品。

本轮降度热潮,与过去区域性低度酒(如鲁酒低度浓香)存在一定区别:

过去,区域范围内的低度酒热潮,核心是在适应特定区域消费者偏好。其消费场景与高度白酒基本是一致的,是一种存量市场的口味微调。

眼下的低度化浪潮,暗含了拓展白酒饮用场景、链接年轻消费者的意味。与低度伴随而来的饮用方式的变化,已经开始显现。你可以想象商务人士在请客吃饭时,会在路上致电餐厅,让对方帮忙准备冰桶,因为等下38度国窖1573要冰着喝吗?

图源@泸州老窖

放眼全球,低度化的烈酒到底有没有市场?

韩国真露烧酒,给出了肯定的回答。

根据《烈酒商业》2024全球烈酒品牌销量榜,真露以惊人的9680万箱(9升/箱)年销量高居全球第一,甚至超过了第二、三、四名品牌销量的总和。

这些年,真露的主力产品,从早期的25度逐步降至如今的17度左右,其国际市场产品线更是精准覆盖了10%-30%vol这一广泛的低度区间。

不过,真露品牌走的是日常亲民路线,在高端酒领域或许缺乏一些说服力。这一点,我们更期待29度五粮液、28度国窖1573们的未来表现。

超越度数

白酒的低度化征程,当然不是“兑多少水”的问题。

它呼唤的,是一场从酿造生产到酒体设计,从产品内核到营销传播,从消费场景到文化认知的系统性创新。

基于对低度白酒前景的乐观展望,「#好酒地理局」期待看到更具想象力的打造方案。

一方面,从产品而言,低度白酒想要实现良好的风味表现,既是对基酒质量的更高要求,也是对酒体设计人员更严苛的考验。这将涉及整个生产流程的高质量升级。当然,也离不开更充分、更真实的市场调研。

正如前文所述,度数并非症结所在——度数更低的发酵酒也有广阔市场,人们也愿意在喝威士忌时加冰、兑水——酿出让消费者喜欢的酒,或者创造好的饮用方式,才是关键。

图源@AI生成

另一方面,国人的饮酒习惯,并非一日形成,改变当然也不会轻易发生。这就需要白酒行业讲清低度的原理,尽可能消除人们对低度酒的偏见。行之有效的市场培育方案当然也必不可少。在饮用方式、消费场景、餐酒搭配方面的引导,都至关重要。

从这个角度而言,低度酒带来的,不光是口感、风味、饮用舒适度的变化,还有可能撬动消费场景和饮用人群的变化——用更新潮的方式迎接年轻人,总归好过等年轻人慢慢变老。

参考资料:

[1]心の脉动.日本威士忌借助Highball喝法实现市场逆袭的成功之路[EB/OL].[2024-01-10]

[2]张楠.金酒凭什么重返黄“金”时代[EB/OL].[2022-07-13]

发表评论 取消回复