一场好酒中国行科学考察,先后汇集了9位来自不同领域的科学家,他们从水系、原粮、土壤、气候、工艺等不同维度凝练总结出一份4.2万字的关于赤水河上游金沙县产区的科学考察报告。

9月19日,在“上游金沙·天生醇柔——赤水河上游金沙县产区科学价值论坛”上,由「#好酒地理局」与金沙酒业联合推出的《赤水河上游金沙县产区科学考察报告》(下称《报告》)正式发布。

这份长达4.2万字、配有数十幅图表的报告,历经实地考察、专家研讨、初稿撰写到定稿,从前期筹备到最终完结历经一年多时间,汇聚了来自地理、水质、物理、生物工程、酿酒等多个领域九位专家的心血与成果,为公众首次呈现出赤水河上游金沙县产区的立体科学画像。

它并非冷冰冰的数据堆砌,而是在跋山涉水与日夜思索中一点点打磨而成。

我们想聊聊这段旅程——如何深入源头,对企业与产区做细致摸底,让一场跨越山河的考察最终化作一份有温度的科学报告。

确定赤水河上游金沙县产区的考察项目后,「#好酒地理局」团队就开始先期调研与资料搜集梳理工作。

▎调研实录(左右滑动查看更多) 摄影@好酒地理局

与此同时,我们也对整体调研方式做了规划与分类——

专家调研:按照不同课题类别,针对性邀请地理、原粮、水系、土壤、气候等不同领域科学家走进金沙县产区做实地走访,深度调研。

实地走访:走访赤水河上游水系、土壤断层地貌、原粮基地、生态监测点、包装产业园区等,通过大量的走访调研,对产区个性与价值进行系统梳理。

机构调研:走进金沙县产区气候、水利、环保等有关单位进行调研。

文献研究:赤水河上游相关学术文献、论文资料的查询,进行信息搜集整理,包括《赤水河流域水生态环境保护研究》等。

归纳总结:对调研考察收集而来的资料、数据、信息等进行分类、分析和总结,最终梳理出金沙县产区产好酒的成果研究报告。

去上游

8月14日-16日,以“上游金沙 本真溯源”为主题的#赤水河上游金沙县产区价值科学考察 活动在金沙举办。

既然是溯源,整个考察的第一步就是厘清水的脉络。

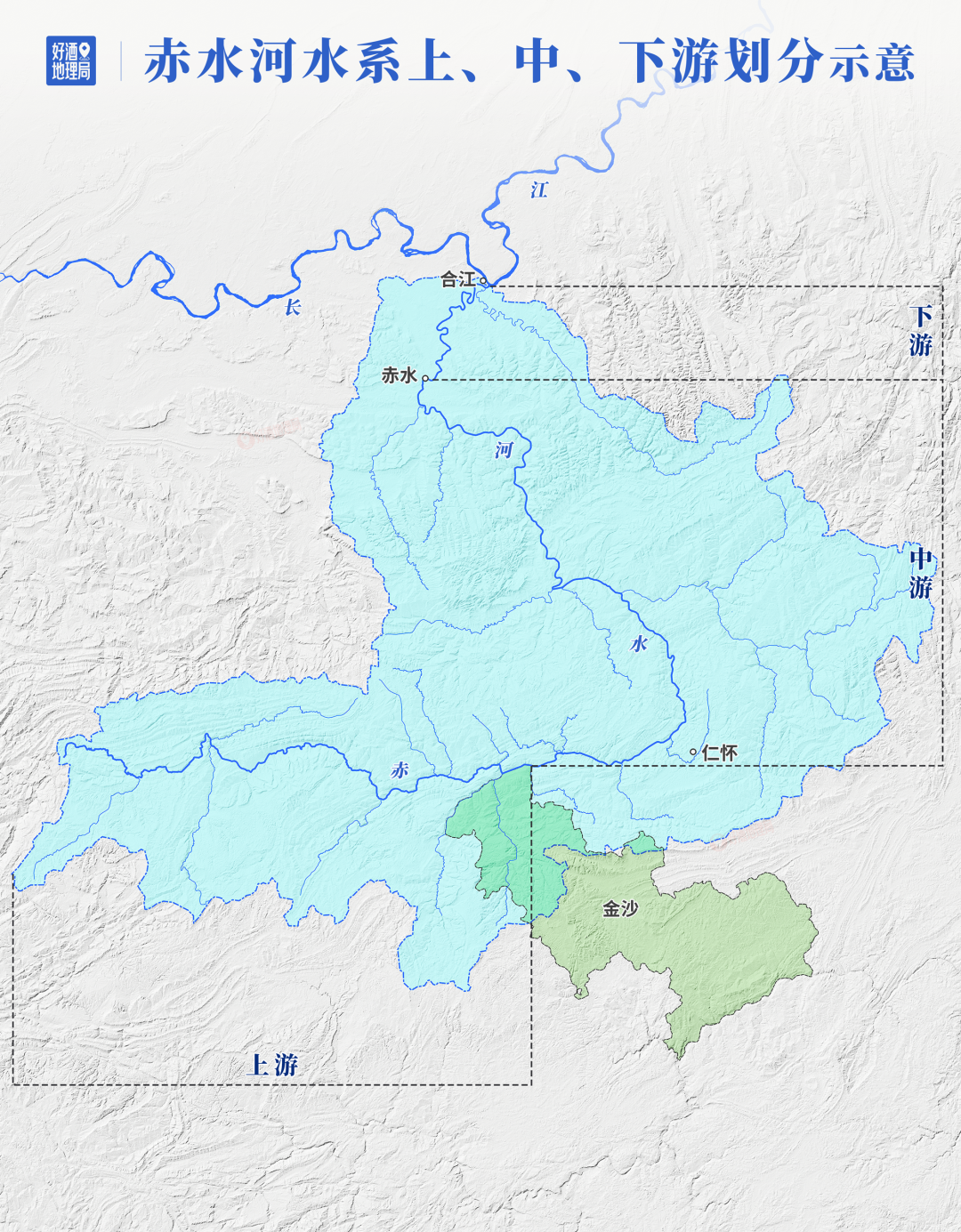

如果想从地理角度描述金沙县在赤水河流域的上游地位,其实即便不到现场,在网上也能查到很多资料:

“赤水河干流全长436.5km,流域面积20440km²,总落差1475m,其中河源至茅台镇为上游,河长224.7km,天然落差1274.8m,平均比降5.67‰……”

“金沙县境内水网密布,南麓的水归乌江,北麓的水汇赤水……”

▎图中赤水河流域用浅蓝色标注。金沙县域内,北麓水流入赤水河,为赤水河水系(中间深绿色部分);南麓水流入乌江,为乌江水系(下方浅绿色部分)。摄影@好酒地理局

但我们想呈现的,不只是一张流域图,而是水如何塑造这片土地的味道与生命。

正式考察前的预调研期间,「#好酒地理局」与金沙酒业向导一行先去探路。

初到金沙,你可能会怀疑这片土地与赤水河有多少交集。当地人所说的“母亲河”是偏岩河——乌江的支流,十一条支线纵横,稻田与矿藏都靠它滋养。

可无论是村里的饮用水,还是金沙酒业的酿造水,都与它无关。

“金沙属于赤水河上游流域。”有人这么说,却少有人能描述清楚金沙与赤水的真正关系。「#好酒地理局」团队决定实地走走金沙的每条河流,尤其是赤水河在金沙境内的支流。

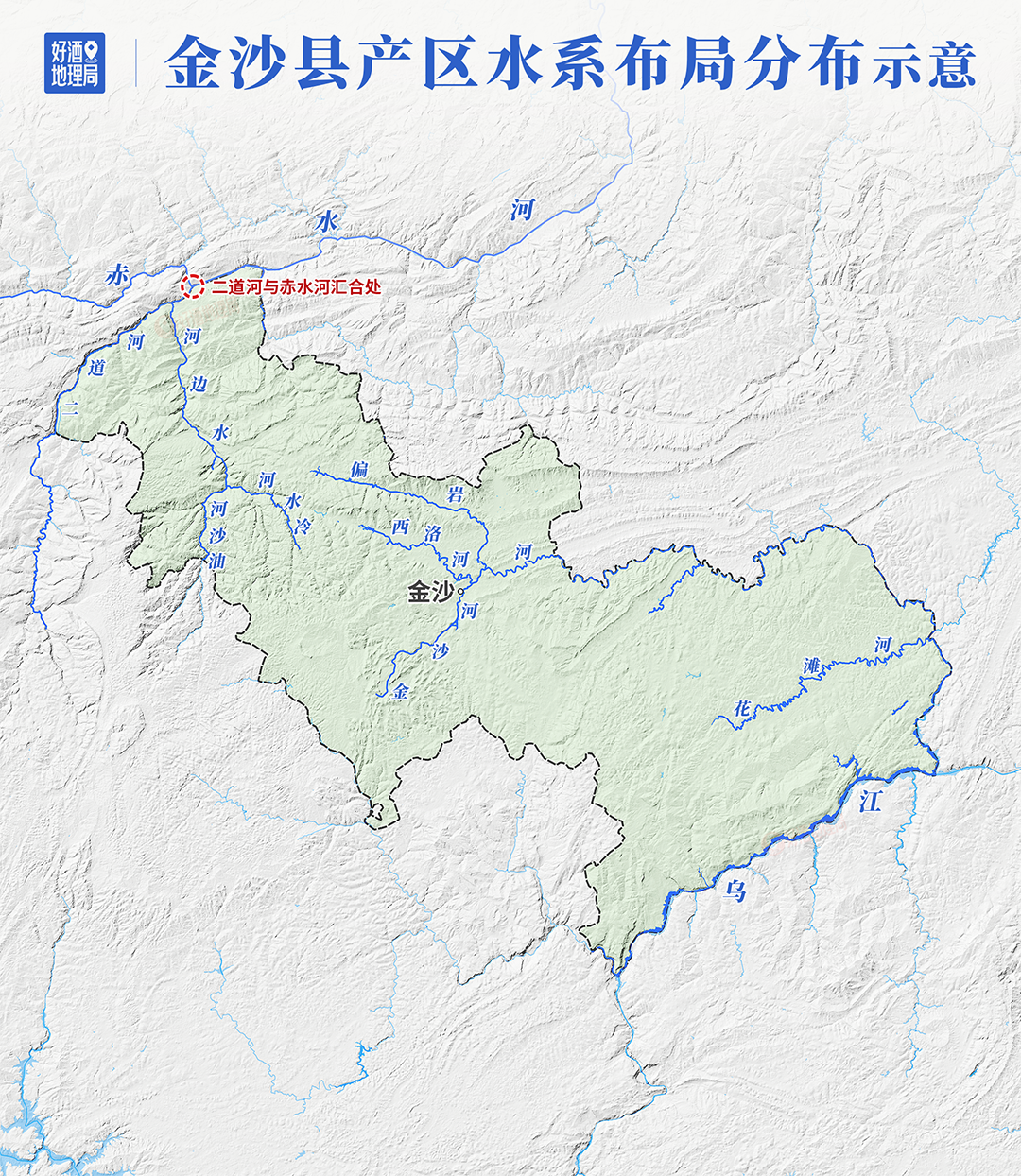

专家组调研水系时的第一个目的地便是金沙县西北角赤水河支流二道河汇入赤水河的地方。

摄影@好酒地理局

二道河与赤水河交汇处,海拔仅四百五十七米,是全县最低点。

公路尽头陡坡连着陡坡,空气骤然变得湿热。眼前两股水交汇的画面,让人忍不住屏住呼吸:二道河碧绿见底,赤水河却浑黄厚重。

它们在直角弯口交汇后,一路向东北奔去,如同两段性格迥异的命运,终于汇成一体。

沿二道河逆流而上,便是金沙酒业大水厂区的水源地——水边河。它的名字不止一个:进入金沙前叫油沙河,(也叫油杉河,是二道河的支流),源自大方县九龙山。几米深的河床清澈见底,当地人唤它“玻璃水”。下游的油沙河水库是全县的饮用水源,而金沙的酿酒用水,也取自这里。

▎从赤水河到二道河再到水边河、冷水河,沿途皆是喀斯特峰丛切槽谷地带,陡崖深谷、山高水急,丛林茂密。摄影@好酒地理局

更上游的冷水河(油沙河的支流),则静静藏身于自然保护区。入口有人值守,扩音器不时传来“禁止停留”的提醒。

金沙酒业品牌副经理周辉富告诉我们,几年前,这里还热闹得可以办全国汽车拉力赛,如今几乎不见人工痕迹。2023年8月,金沙县法院发布司法保护令:禁止烧烤、野炊、戏水、游泳。

摄影@好酒地理局

守护水源,成了全县的默契。以此为启发,在介绍水系的同时,我们提到了金沙县的“上游责任”。

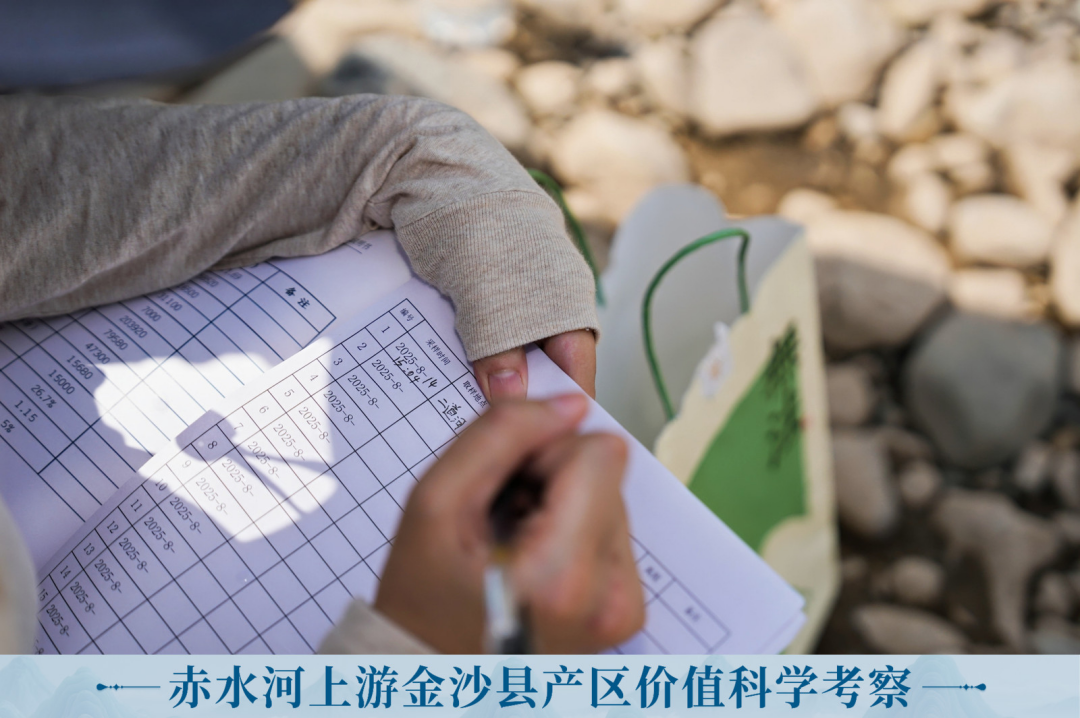

正式考察前,河海大学教授、博士生导师、深循环研究中心主任陈建生特别提醒道:“我需要收集水样做检测,麻烦你们准备取水瓶若干,还有记号笔、胶带,以及记录表格。”

▎陈建生在赤水河上游重要支流——水边河流域取水、考察(左右滑动查看更多)

后来,我们和专家组一起,一路向上游走。

从赤水河与二道河,再到水边河、冷水河,考察中,金沙县水务局高级工程师蔡胜伟总卷着一张巨大的金沙县水系图,每到一处就铺开来讲解该流域的情况。

陈建生教授则不时弯腰取样、轻抿一口感受水质,记录经纬度与编号,再用胶带一圈又一圈封紧瓶盖,防止混淆。

两周后,他发来整理好的水样数据,为最终的考察报告奠下第一块基石。

▎点击放大查看更多 制图@好酒地理局

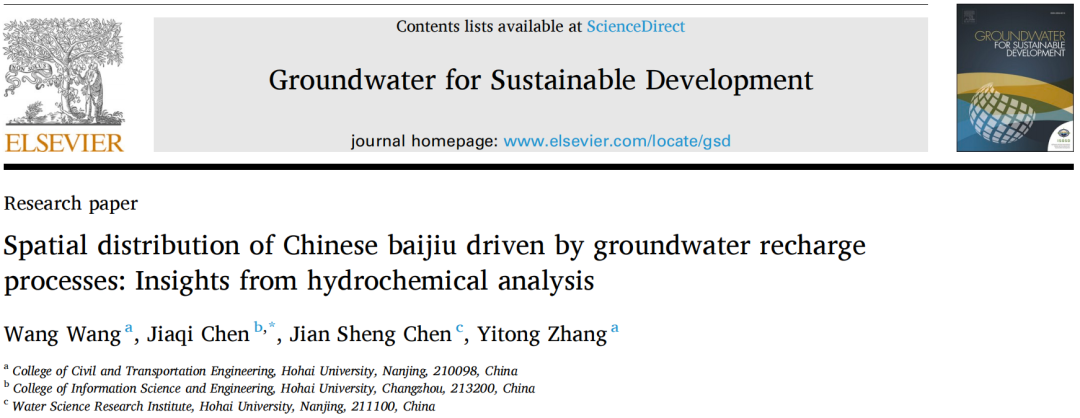

报告发布前三天,陈建生又传来消息:“赤水河源头白酒的文章已经上线了,我增加到PPT中,重新发一遍。”

那篇论文发表在国际期刊《Groundwater for Sustainable Development》上——《地下水补给过程驱动的中国白酒空间分布:基于水化学分析的见解》(点击了解更多)。

图源@陈建生团队

陈建生及其团队长期研究发现,赤水河上游接受青藏高原冰川融水的深循环补给,水中富含锶、硫及稀土元素,可以激活微生物酶、促进风味物质合成,成就金沙县产区酱香白酒独特的“醇柔”特色。

我们的报告又有了一份权威的资料参考,而学术的字句背后,是那天我们在河边听到的真实水声。

脚下的土地

云贵高原+喀斯特地貌,这两个命题足够支撑起金沙县的地理研究篇章。

曾经实地参与调研的北京大学物理学院大气与海洋科学系教授钱维宏也有他的研究结论。

“大陆漂移造就了地球上最大的臂弯——青藏高原与云贵高原。”

他说,这个“最大臂弯”让中国东部摆脱干热沙漠带,成为季风气候区;也催生了西南涡旋,让赤水河谷一年经历两度雨季,从而形成地球上独特的绿色美酒带。

“金沙正位于赤水臂弯与乌江臂弯之间,对称而平行的地形极富美感。”

制图@好酒地理局

他描绘道:大水在臂弯处流速放缓,矿物与微生物随土壤沉淀,造就了天然的风水宝地。

“大臂弯”改变气候,把干旱的沙漠带变成绿意盎然的美酒带;“小臂弯”又留住一江一河的水土。大小臂弯共同促成了赤水河谷的酿酒奇迹。

在这样的山河臂弯之间,优质糯高粱得以生长,酿出了独具风味的酱香酒。

▎土壤是酿酒生态的根基,亦是风味孕育的沉默载体。金沙县位于赤水河上游,其土壤类型以钙质紫沙泥、铁铝质黄壤为主,富含稀土元素及多种矿物质,形成了独特的“地质-作物-微生物”三级联动系统。摄影@好酒地理局

但在宏观的理论之前,我们先走向最真实的泥土。

在科学考察的第二天,调研组一行分乘两辆车前往冷水河。

一路上,前方车辆不断传来消息:雨势越来越大,或许得折返。

可我们的路线上却阳光明媚,连一滴雨都未见。司机笑着说:“这里的气候就是这样,十里不同天。”

书面资料上早已写过贵州的多变气候,可真正置身其间,才算懂得这几字的鲜活意味。喀斯特地貌直接影响气候,也影响着我们脚下的路。

金沙县坐落在贵州西北部,乌蒙山与娄山山脉在此交汇,山脊起伏如巨兽的脊背,云雾随风而起。

▎张百平与考察团在金沙红缨子高粱基地

考察的路并不宽顺,车辆时常要为陡坡让步,我们干脆下车徒步。崎岖的山路上,中国科学院地理科学与资源研究所研究员张百平步履稳健,兴致勃勃地指点沿途的喀斯特奇景,讲述岩溶地貌如何孕育出独特的土壤。

“金沙县大多在八百到一千米的海拔,”在考察结束后的专家研讨会上,张百平介绍说:“暖温带气候,受昆明准静止锋影响,降水与径流紧密相连。这样的生态自我调节力,是白酒‘醇柔’的天赐条件。赤水河上游‘上风上水’的地理,使金沙的植被、土壤、气候都优于中游,山地地形又给产业留下了天然空间。”

金沙县的岩石与土壤不仅塑造了赤水河上游的壮阔景观,也孕育出红缨子糯高粱的“黄金三角”:高淀粉、低蛋白的理想比例,与富含稀土和锶的矿物,共同赋予酒体饱满而醇厚的底色。

我们在金沙考察时,离本地红缨子高粱收割只剩半个月,每穗高粱籽粒饱满、沉甸甸地低着头。

金沙酱酒酒业投资集团有限公司高粱项目负责人杨航指着脚下的紫砂泥与黄壤说:“这片土壤富含矿物,能给高粱提供充足养分。”

▎吴天祥

贵州食品工程职业学院教授吴天祥在讨论中补充道:“金沙县黄壤占比46.2%、石灰土31.18%、紫色土14.19%,酸性与中性土壤交错,富含有机质且肥力充足,为酿酒所需的微生物繁衍及作物种植奠定了基础。”

我们查阅地方农业监测资料,并与现场观察进行比对,整理出一份关键土壤数据,用以支撑后续报告的科学分析:

摄影@好酒地理局

从高空俯瞰的地球尺度,最终落回到一场雨、一把土、一株高粱的细节——宏观的演化与土地的肌理彼此呼应,完整地勾勒出金沙的独特风味。

“所以我们更该敬山、敬水、敬高粱。”钱维宏说。

这一方土地,从亿万年前的板块碰撞中诞生,又在漫长的季风、雨水和微生物的作用下沉淀。它不是冷冰冰的地质名词,而是有呼吸、有温度的生命体。

只要有人愿意俯身聆听,金沙的故事就会继续在脚下延展——这便是我们写下《赤水河上游金沙县产区科学考察报告》的初心之一。

还原历史

关于金沙酒厂的历史,我们最初只是在网上搜集资料,却很快发现与真实情况存在出入。

周辉富在核对后爽快地说:“随时联系我。”

第一次通话持续了半个多小时,我们几乎全程在听他娓娓道来。

见面后才知道,金沙酒业厂志正在修订,许多细节仍在重新核实,因此这份报告也可能成为第一份较为完整、准确还原金沙酒业历史的纸质记录。

其中,酒厂国营化时期的准确时间与名称,我们反复确认了三次——1957年,地方国营金沙县沅村窖酒厂”正式成立。是“沅村”还是“源村”?周辉富反复强调:“一定要以历史为准,不能写错。”

▎走进金沙酒业源村厂区,入眼便是酿酒师刘开廷的塑像。摄影@好酒地理局

所谓“回沙”,是将被称为“沙”的高粱反复蒸煮出酒的过程,而“九蒸八发七取酒”的“12987”工艺,只是这套技艺更具体地呈现。当年,金沙在刘开廷的指导下成功酿出首批回沙酒,品质卓绝,广受赞誉。

1957年,刘开廷受聘为源村窖酒厂总技师,重启回沙酒生产,当年即告成功。

▎1957年3月,酒师刘开廷再回源村,指导生产国营源村窖酒,成功酿出首批酱香型白酒,这被普遍认定为是金沙回沙酒的起始。摄影@好酒地理局

1958年,厂长韦银在县政府办公会上首次提出“大回沙、小回沙”概念,县政府随即将其定名为“金沙回沙酒”。

所以,“回沙”不仅是一套工艺,更成为金沙酒业的核心品牌符号与文化标识。

厂志仍在修改,我们只能从老员工口中补全许多缺失的段落。科学考察期间,「#好酒地理局」团队去拜访年逾古稀的金沙酒业老领导张天泽,他曾担任过金沙酒业总经理,副总经理、党委副书记。

电话那头,他刚买完菜,声音爽朗:“先送我回家放下菜,再去厂里吧。”

不久后,我们又见到了县志与厂志编纂者温贤民。两位老人早已相识多年,访谈中你一言我一语,时而相互打趣:“这个细节他最清楚”“那件事得他来补充”。

坐在金沙酒业新建的办公大楼里,几十年前的场景在他们的回忆中一点点复原。

图源@金沙酒业

1979年,因乌江电站建设,源村窖酒厂面临淹没风险,县政府决定迁址城郊,建立鼓新窖酒厂。

1983年,大水农场体制改革,催生了大水窖酒厂。

至此,金沙窖酒形成“源村、鼓新、大水”三厂鼎立格局,但因各自为政、品牌不一、质量不齐,市场认知逐渐分化。

为解决问题,县政府提出并推行“五统一分”方针:统一原料、统一工艺流程、统一质量标准、统一商标、统一计划,分开核算,并设立窖酒总厂,强化集中管理。

这一举措不仅稳定了生产秩序,也为金沙酒业的后续发展奠定了制度基础。

随着市场化浪潮的推进,金沙酒业逐步确立“双品牌战略”——金沙窖酒与金沙回沙酒并行发展。

摄影@好酒地理局

尤其1984年,源村窖酒厂启动回沙酒扩产项目,确立其作为支柱产品的战略地位。

此后,“金沙回沙酒”凭借工艺精湛、品质突出,逐渐在贵州乃至西南市场赢得口碑,超越窖酒而成为核心品牌。

而酒的历史从来不是孤立的工厂史。金沙县雄踞赤水河上游,襟带川黔,三千年濮僚遗风、百年红色基因在此交汇。从打鼓新场的马帮盐号,到源村烧坊的糟香蒸腾;从明清酿酒作坊,到今日百亿级酱香产区,层层累积的时间厚度与味觉记忆,为“醇柔酱香”提供了最坚实的历史注脚。

在源村文化站负责人、青年文化学者葛明丛等人的帮助下,这些内容,我们都一一整理,写入报告。

细致统计

除了自然环境与历史记忆,科学专家团队在调研中同样关注金沙酒业的技艺传承与科技创新。

中国食品发酵工业研究院首席专家,中轻检验认证公司副总经理王德良强调,金沙县产区的工艺创新与品质表达升级,不仅为醇柔酱香白酒提供了从源头到终端的全流程保障,更推动白酒行业从“概念化表达”转向“科学化+消费者可感知”的新范式。

▎王德良

最初我们打算将两者合并成一章,但随着走访与实验数据的积累,发现内容远比想象庞杂,最终只能拆分成两章,以呈现完整的科研脉络。

参与产区研究和报告撰写的科研专家,有许多是金沙酒业的长期科研合作伙伴。贵州大学酿酒与食品工程学院教授、博士生导师、原院长邱树毅是其中之一。

▎邱树毅(右)在金沙酒业考察

他提出,长期酿造历史让金沙形成了独特的微生物体系,这样的产区就有一些长期驯化的微生物菌群。

于是,将微生物菌群完整呈现出来,成为报告不可或缺的一环。在科学考察结束两周后,我们收到了来自金沙酒业技术研究院关于“金沙产区微生物群落结构特征”的反馈。

在与金沙酒业技术研究院的多轮对接中,科研人员几乎每次都会说:“我们得先统计下。”

摄影@好酒地理局

研究方向、实验表格、关键项目……这些被反复收集、核实的细节,构成了报告的基础框架。

科研创新是金沙县产区最具战略意义的驱动力。

从原料优选到工艺升级,从智能酿造到微生态解析,从风味研究到新产品开发,再到质量标准体系的建立,金沙已搭建起覆盖全链条的科研体系。

▎张百平(左)、杜海(中)在金沙酒业考察、调研 摄影@好酒地理局

而近期与金沙酒业合作较为密切的江南大学生物工程学院教授、博士生导师杜海团队,为报告提供了重要研究成果。

杜海提炼出解码金沙品质的“三大科学发现”,构建起上游酱酒品质新表达体系。

一是“缓温效应”,缓慢温变节奏维持了酿造菌群平衡,使风味物质释放更持久、酒体更细腻。

二是“微生物多样性保护层”,通过功能菌剂强化与工艺优化,有益菌群比例提升,让金沙酒体风味更稳定可控。

三是“风味前体物质富集”,赤水河上游独特的生态与工艺条件,使金沙大曲成为吡嗪、酚类等风味前体的富集载体,赋予金沙酱酒更突出的酱香、更丰富的花果香与层次感。

将资料进行分类整理,再与专家讨论分析之后,我们呈现出了金沙酒业技术传承以及科研创新历程的全貌。

与此同时,还有酒厂的技术改进——包括分堆扩面、陈酒回窖、分甑逐桶等等,在报告中也专门绘制图示,以便清晰呈现。

制图@好酒地理局

我们写下这些成果用了不到一个月的时间,但是这背后,是经过长达数年的实验设计、批次对照、统计分析与交叉验证。

正因如此,这份报告不仅是一份叙述,每个图表、每个数值,都是赤水河上游这一传统产区在现代科学框架下的真实注脚。

当所有数据与故事汇聚成册,这份报告并没有停留在学术层面,而是重新回到普通饮者和酿酒企业的日常。

长期以来,赤水河上游在公众眼中只是酱酒源头的模糊地带,常被简单归入茅台上游或贵州北部一类的地理标签。

而这份报告通过实地勘测和多维度研究,首次把金沙的真实面貌拉近到读者眼前:

该报告不仅通过水源同位素分析、微生态群落图谱等硬核数据,明确了金沙县产区在酱酒格局中的战略地位,更为地方政府产业政策制定、酒企品牌建设与产品创新提供了科学依据。同时,报告收录的口述史、地方志资料,还完整保存了金沙百年酿造技艺与人文故事,构建起丰富的产区内容库。

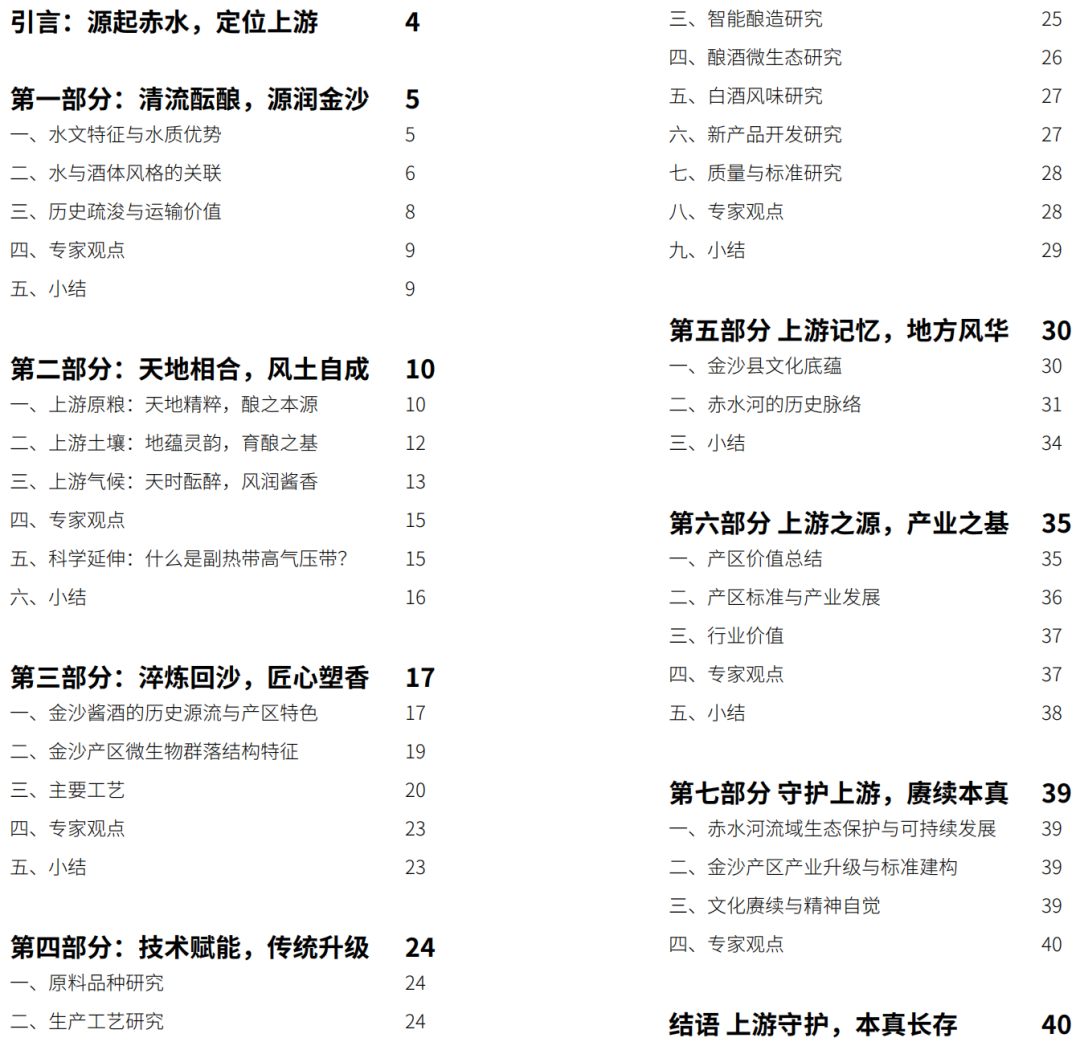

▎《赤水河上游金沙县产区科学考察报告》目录

它呈现的是一幅具体、鲜活且可验证的风土图景,让“上游产区”不再只是下游名酒的陪衬,而是一片独立而自足的产区。

更重要的是,这份报告并未止步于学术结论。

“价值总结”“未来发展方向”等章节,把研究成果转化为可推动现实产业发展的指南。

例如江南大学教授、博士生导师、原副校长徐岩提出,金沙县产区需要基于其自然生态特点,探索个性化发展路径,形成区别于中下游产区的风格特色和价值表达。

▎徐岩

“金沙县产区具有独特的自然生态优势和工艺创新潜力,通过科技创新和个性化发展,完全能够在中国酱酒板块中形成独特的风格和价值表达。”徐岩说。

全国白酒工业标准化技术委员会秘书长宋全厚提出,高质量发展一定依赖高准入和高标准。

金沙酒业牵头制定《醇柔酱香型白酒》团体标准,通过审定,这既是对自我的更高要求,也为整个上游产区的质量提升树立了样板。

▎宋全厚

宋全厚表示,头部品牌参与标准制定,能避免过度竞争、提升行业门槛,更能让消费者得到切实的品质保障。

所以我们在报告中写道:“赤水河上游金沙的未来,注定是一段关于守护与赓续的历程。生态保护的深化,将为产业发展提供根基;产业升级与标准建构,将为产区价值赋予新的高度;文化赓续与精神自觉,将使这片土地在现代语境中焕发新的光彩。”

上游因此不再只是流域意义上的上游,而是可以被参观、被品饮、被投资、被守护的真实场域,成为中国酱酒版图中一块鲜活而关键的拼图。

更重要的是,这份报告可以为产区研究提供可复制的框架——理解一款酒的个性,必须像研究一条河流那样,全链路拆解。

发表评论 取消回复