9月3日,中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年阅兵式结束后的午宴上,出现了长城桑干酒庄的西拉干红葡萄酒2018和雷司令干白葡萄酒2022的身影。

这两款产自河北怀来桑干河畔的葡萄酒,在如此重要的场合下,一同见证了东方大国的外交风采。

图源@中粮长城酒业

酒,作为流动的历史符号,在中国的外交宴席中扮演着特殊角色。从《周礼》记载的“飨礼九献”到现代外交宴请,杯中之物始终是礼仪的载体、情感的纽带。

在中国的外交史上,每一次举杯都不仅仅是一次礼仪性的动作,而是蕴含着深刻的文化表达与地理印记。杯中之酒,映射出中国与世界交往方式的变迁,也折射出一个民族从独立自主到拥抱世界的心路历程。

从1949年到2025年,中国外交宴请的用酒变迁,如同一部微缩的中国当代史。每一款酒的登场与退场,都映照着一个时代的脉搏与呼吸。

开国第一宴,与世界碰杯

1949年那场开国第一宴,它的所有细节,都是全世界观察新中国的窗口。

那么,当时的600余名中外宾客到底喝了什么酒?

这个问题直到今天也有不少人好奇。

当时,这场由淮扬菜大师朱殿荣领衔制作的宴会,在菜品和酒水的选择上颇具深意。淮扬菜的清鲜平和,传达出新中国求同存异的治国方略与气度,用酒也有相应考量。

当年《人民政协报》在刊发的文章《开国第一宴的菜谱》中明确写道:“酒是绍兴黄酒、山西汾酒、竹叶青酒。”

▎1949年7月,时任开国大典筹备委员会副主任的彭真批示:“要将国内外享有盛誉之汾酒运到北京,摆在第一届政治协商会议的宴会上。”图源@汾酒集团

而汾酒,是三杯中的主角,当时的山西已解放,交通相对便捷,且汾酒产量足够,成为首选品牌。更重要的是,汾酒作为清香型白酒,采用清蒸二次清工艺,入口绵软,饮后不冲,特性与淮扬菜相配,也传达出同样的外交理念。

有着六千年历史的汾酒,曾在1915年巴拿马万国博览会上荣获甲等金质大奖章,是中国最早获得国际认可的白酒之一。选择汾酒,既彰显了中华酒文化的源远流长,也延续了中国酒在国际舞台上的荣耀。

据说,在这场国宴举办63年后,北京饭店重新装修时,还在仓库中发现了两箱1949年的汾酒,经鉴定为当年未启封的国宴备用酒。

竹叶青在当时是独立产品,后来并入汾酒。其以汾酒为基酒,配以十余种名贵药材浸泡而成。它独特的色泽和养生功效,展现了中国传统“药食同源”的饮食哲学。这款在唐、宋时期就备受文人墨客推崇的佳酿,代表着中华文明中对人与自然和谐共生的深刻理解。

图源@汾酒集团

而绍兴黄酒的选择更显匠心。这款源自浙江绍兴的古老酒种,其酿造历史可追溯至春秋时期。据《吕氏春秋》记载,越王勾践箪醪劳师的故事就发生在绍兴。在开国第一宴的背景下,选择黄酒不仅因为其低度温和适合佐餐,更隐喻着传统智慧,象征着新生政权与人民的血肉联系。

除了著名的“开国第一宴”用酒外,在开国大典上,其实还有“红星”的身影。

1949年5月,北京第一家国营酿酒厂——华北酒业专卖公司实验厂(红星前身)成立。同年9月,其生产出第一批红星牌二锅头酒,便成为迎接新中国诞生的献礼酒。华北酒业专卖公司实验厂的三十余名职工还组成方阵,前往天安门广场参加了开国大典。

▎第一批红星二锅头酒及红星职工参加开国大典。图源@红星二锅头

开国第一宴的用酒选择,确立了中国外交宴请的基本格调——既要有历史的厚重,也要有文明的多元,更要有人文的温度。这个看似简单的酒单,为新中国的外交宴请定下了文化基调。

酒中外交

比起开国第一宴上的汾酒,“茅台外交”的故事要更为知名。

1954年的日内瓦会议,是新中国第一次参加国际大型会议。在这场会议上打开新中国的外交局面至关重要,而外交礼物的选择则格外关键。

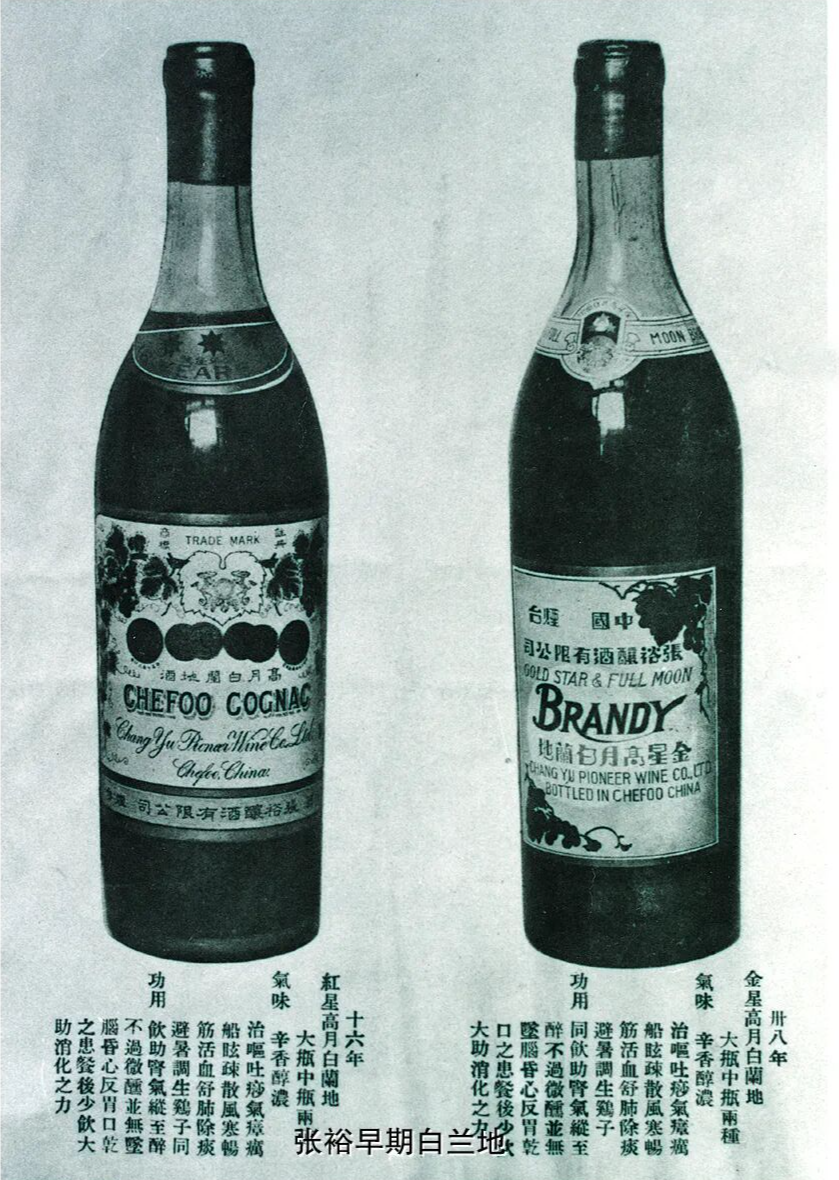

茶叶?刺绣?瓷器?最终,代表团带着茅台、张裕金奖白兰地与电影《梁山伯与祝英台》一起前往瑞士日内瓦国际会议。

在和西方国家代表交流的时候,《梁山伯与祝英台》这部充满人情味的中国戏剧片也成了日内瓦会议场外的热门话题。为了让西方人了解中国文化和中国人的感情,代表团领导把片名翻译为《中国的罗密欧与朱丽叶》。

当时的代表团领导曾说:“在日内瓦会议上帮助我们成功的有‘两台’,一‘台’是茅台,一‘台’是戏剧《梁山伯与祝英台》。”

▎自两千多年前古濮人以黍稷酿酒始,赤水河畔的山间佳酿得到匠心传承,茅台的品质,正是源于千年匠心的坚守。图源@贵州茅台

来自赤水河畔,工艺极其复杂的茅台,在当时就已经代表了中国酿艺的高水平与中国风土的极致表达。在大洋另一边的国度,全世界的代表团能喝到一杯酿自大山里的美酒,这在当时不失为一种超乎想象的浪漫。

而与茅台同台的金奖白兰地则被认为是洋为中用、珠联璧合的结晶,当时被友好地戏称为“东方的干邑”。

如果说白酒和黄酒代表着中国传统,那么葡萄酒在外交宴席上的出现,则标志着中国开始尝试用国际通行的语言与世界对话。

选择葡萄酒并非偶然。这款起源于西方的酒种,在国际外交场合具有天然的亲和力。张裕葡萄酒的出现,向世界传递了一个重要信号:中国理解并尊重国际礼仪,愿意以国际社会接受的方式进行交流。

或许是因为这次“白兰地外交”,张裕的底色被奠定,在那个年代其主要以中国驻外使团、使节、外国专家等为供应对象,也由此成就了后来国宴常客的身份。

▎日内瓦会议会刊《国际杂谈》中记载到:“张裕金奖白兰地代表了中华人民共和国科学文化的进步。”此次外交活动被称为“金奖白兰地外交”,并载入英国的《牛津葡萄酒词典》。图源@张裕醴泉白兰地GD

1972年,时任美国总统的尼克松“跨越太平洋的握手”,结束了中美两国长期隔绝的状态,在两国外交史上具有里程碑的意义。当时随着中美贸易禁令的解除,加州亨廷顿赖斯酒业公司(Huntington and Rice)决定从中国进口葡萄酒和白兰地。

1973年9月14日,美联社发自旧金山的消息称:产自山东烟台的中国佳酿已经到达美国,第一批共有1000箱,享廷顿赖斯酒业公司总裁罗伯特·享廷顿说:“中国选择最优质的酒运到了美国。”

而这批具有“破冰之旅”意义的中国佳酿,便来自张裕。

在尼克松访华期间,还出现了一段关于长城葡萄酒的插曲。据《中美关系史》记载,在参观八达岭长城时,工作人员特意准备了昌黎葡萄酒厂(长城葡萄酒前身)生产的葡萄酒供宾客品尝。这款以“长城”命名的葡萄酒,巧妙地借助这一世界闻名的文化符号,架起了中美文化交流的桥梁。

大约也是这一时期,长城葡萄酒也开始发力。

▎长城葡萄酒建厂初期生产的干白葡萄酒。图源@中粮长城酒业

其于1979年自主研发酿造出了中国第一瓶干白葡萄酒、1984年酿出第一瓶干红葡萄酒以及1986年酿出第一瓶传统法起泡酒。

2008年,长城葡萄酒成为北京奥运会葡萄酒独家赞助商后,又于2009年获得2010年上海世博会唯一指定葡萄酒的资格,与茅台一道成为世博会的“国酒双雄”。

后来,长城同样频繁现身国宴,直到今天。

酒里的多元融合

随着时代发展,越来越多的白酒出现在国宴与外交场合上,除了茅台与汾酒之外,五粮液、洋河、古井贡酒也时常登上国宴舞台。

当然,除了品牌的增多,还有酒种的多元融合与创新。

当年(2016年)在杭州举办的G20峰会,洋河、青岛啤酒、张裕、长城、会稽山就同台亮相,成为酒业一时佳话。

▎从参与国际峰会,让“每逢家国大事,必有梦之蓝”深入人心,到助力“中美乒乓外交”“梦想连接世界”文化全球行,洋河梦之蓝不断深入海外市场,融入全球消费者的日常生活。图源@洋河股份

如今的外交宴请用酒,呈现出“白红黄啤”多元并举的格局:白酒代表文化根基,葡萄酒象征国际接轨,黄酒体现传统智慧,啤酒展现平民情怀。

21世纪的多元时代,则展现着文明互鉴的自信与从容。我们既不需要刻意强调传统,也无须盲目追随西方,而是在平等基础上开展文明对话。

回顾新中国外交宴请用酒的演变历程,我们看到的不仅是中国酒文化的演进,更是一部中国与世界关系的微缩史。外交宴请用酒的变迁,精准地反映了中国与国际社会关系的变化。

每一次举杯都是中国与世界对话的方式;每一种酒的选择,都是这种对话语言的具体表达。

图源@古越龙山鉴湖酒坊

早期用酒强调中国特色,是要告诉世界“我是谁”;中期引入多元酒品,是要表达“我理解你”;近期注重文化适配,则是要展现“我们如何更好地交流”。这种演变,正是中国外交从坚守原则到拥抱世界,再到积极参与全球治理的生动写照。

地理印记在酒文化中的体现也愈发丰富。从茅台镇畔的赤水河到绍兴的鉴湖,从海滨烟台到桑干河畔,外交宴请用酒的地理来源不断扩大。这既展现了我国自然环境的多样性,也体现了各地文化在对外交流中的参与。

每一款酒都带着产地的风土人情,共同构成丰富多彩的中国形象。

展望未来,随着中国与世界的融合不断深化,外交宴请中的酒文化还将继续演进。可以预见的是,中国将继续以自信而开放的姿态,通过杯中之酒与世界对话,这种对话是真正的文明交流互鉴。

酒韵乾坤,杯中春秋。外交宴请中的每一杯酒,都承载着一段历史,讲述着一个故事。当我们举杯相庆时,饮下的不仅是佳酿,更是一个民族与世界交往的智慧与情怀。

参考文献:

[1] 新中国成立初期的张裕[J].走向世界,2014,(09):114-115.

[2] 尼克松访华50周年经典外交舞台上的张裕葡萄酒[J].中国酒,2022,(02):80.

[3] 六十年国宴用酒演变 三十载长城品质见证[N].民营经济报,2009-09-14(010).

[4] 沈振昌.绍兴酒香飘国宴[J].中国酒,2015,(11):34.

发表评论 取消回复