一艘小船摇摇晃晃,漂浮在好似不宽的河面。

但放眼望去,这条河上竟安静承载着数千艘大小船只。

隋唐大运河,这是一条极富想象力的人工天河,连接东西、贯通南北,它书写了船闸技术、河道设计、节水分洪、疏浚治理的创新智慧,凝结了数个朝代的工匠精神。

通舟楫以利民生,通文明以促融合,全面的通达令它成为“富裕”的代名词。可谁知,运河流过的城市其实在千年间也都环绕着悠长的酒香。

治水之器

公元7世纪初,当隋炀帝站在洛阳紫微城的端门之上,俯瞰着南来北往的漕船时,他或许已经预见了这条蜿蜒千里的人工水道将如何重塑王朝的命运。

隋唐大运河的营建并非一蹴而就,而是历经魏晋南北朝的酝酿,在隋唐两代帝王的接力中逐渐成型。

隋炀帝即位后,以“将兴辽东之役,自洛口开渠达于涿郡,以通漕运”的战略眼光,于大业元年(605年)开凿通济渠。

在又重修邗沟、开凿永济渠、江南河后,以洛阳为中心,北抵涿郡、南至余杭,沟通海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系的隋唐大运河全线贯通。

制图@好酒地理局

此后的数个朝代,隋唐大运河不断修补的过程展现出惊人的古代智慧,“新”和“变”成为“运河思维”的完美诠释。

早在秦代工匠在开凿灵渠时,面对着湘江与漓江分水岭的巨大水位落差,古人便发明了神奇的“斗门”(又称“陡门”)系统。

这种以木石为基、依势蓄水的船闸雏形,通过三十六座斗门的梯级调控,使千斛之舟得以“循崖而上,建瓴而下”,开创了世界船闸式运河的先河。

隋唐时期,陡门技术随京杭运河的贯通传入中原,记载了大量典章文物和逸闻轶事的《东畬杂记》中曾提及,隋唐京杭运河沿线应用陡门控制水位、取水泄水,其闸室由石砌成,闸板是“叠木式”,可依潮汐、雨旱灵活启闭。

于是,南北商运实现“吴盐蜀锦,昼夜星驰”的繁荣景象。

北宋年间,匠人们将单闸升级为上下双闸室的“复闸系统”,而真州闸的诞生标志着世界上最早的复式船闸的出现。

其设计原理堪称精妙:在需要调整水位的河道段,会建造一个呈长方形、类似箱体的“闸室”。闸室两侧分别装有可启闭的闸门,各自连通着水位有差异的上游与下游河道。

制图@好酒地理局

若船只从低水位驶向高水位,则先进入闸室,再将下游闸门关闭;之后,借助侧边的水道或阀门,将上游的水引入闸室,闸室水位便慢慢上涨,直至与上游河道水位持平。反过来,船只从高水位去往低水位时,先关闭上游闸门,再把闸室里的水排出,让水位降至与下游河道一致。

这一过程,好比给运河安上了一道道能升能降的“水阶”。船只无需再被强行拖拽,也不必冒险闯过激流,只需在闸室里“稍作等候”,等水位调好,便能安全平稳地穿过原本难以跨越的水位差距。

时至明清,《明会典》记载的闸官制度、《行水金鉴》中的“岁修”机制,以及糯米灰浆填缝、桐油浸木的防腐工艺,将船闸技术推向高峰,从治水升华至“治国之道”。

河道的设计和修护,更是一场人与天的较量。

北宋初期,汴河常反复淤塞,河道时常不通。而宋真宗景德年间(1006年),汴梁城中,汴河管理机构一位新官员谢德权的到来打破了这一“怪圈”。

以往,人们将清出的沙子随意堆在岸边,河水泛滥时又被冲回河道。谢德权要求河底的沙要挑净,甚至能看到河床的土。还用铁锥测试河堤是否夯实,若能刺进去,说明土质松软极易决堤,他便将管辖官吏治罪。

清淤这一细节尚需特别注意,而河道的设计,更是运河流淌千年的秘诀,暗含着我国古代顺势而为的工程智慧。

明万历年间,扬州知府郭光为解决二里桥河段水势直泄长江的隐患,开凿出迂回六七里的“几”字形河道,以“三湾抵一坝”的设计延长河线、降低落差,使运河水面保持平缓。

这种“截直就曲”顺应地形的弯度设计,保障了船只安全通行,更成为后世河道治理的经典范式。

制图@好酒地理局

大运河的智慧,本质是“天人合一”哲学的实践——它以闸坝调节水势、以河道顺应地形,在征服自然的同时尊重自然,在沟通南北的过程中融合文明。

南来北往

隋唐大运河开凿后的千年间,中华大地犹如打通了一条文明的“任督二脉”。这条人工天河为后世带来的巨大影响持续千年,深远而持久。

在政治上,它使“天子奉辞伐罪,所过郡县,馈运相继”成为可能,也加强了中央对地方的控制,巩固了多民族国家的统一。

如在安史之乱中,张巡死守睢阳(今河南商丘),扼守运河咽喉,为朝廷平定叛乱争取了时间。

在经济上,运河创造了“半天下之财赋,悉由此路而进”的奇迹。江南的稻米、丝绸,北方的煤炭、马匹,通过运河实现了跨区域调配。唐代宗时期,刘晏改革漕运,采用“分段运输”“江船不入汴,汴船不入河,河船不入渭”的转运法,使“每岁运米数十万石,以济关中”。

▎隋唐大运河新潭码头场景复原。图源@视觉中国

运河还催生了新的经济形态,如仓储业、造船业、旅馆业等。唐代运河沿岸的仓库鳞次栉比,扬州的造船场制造出了载重万石的歇艎支江船……

因运河而兴起的还有一个关联民生与国运的大制作——毗邻运河而建的粮仓。

1969年底,洛阳市文物部门在配合基建施工中首次发现了含嘉仓遗址。1971年,由河南省和洛阳市的考古工作者共同组成了考古发掘队,开始对其进行有计划地钻探和发掘。

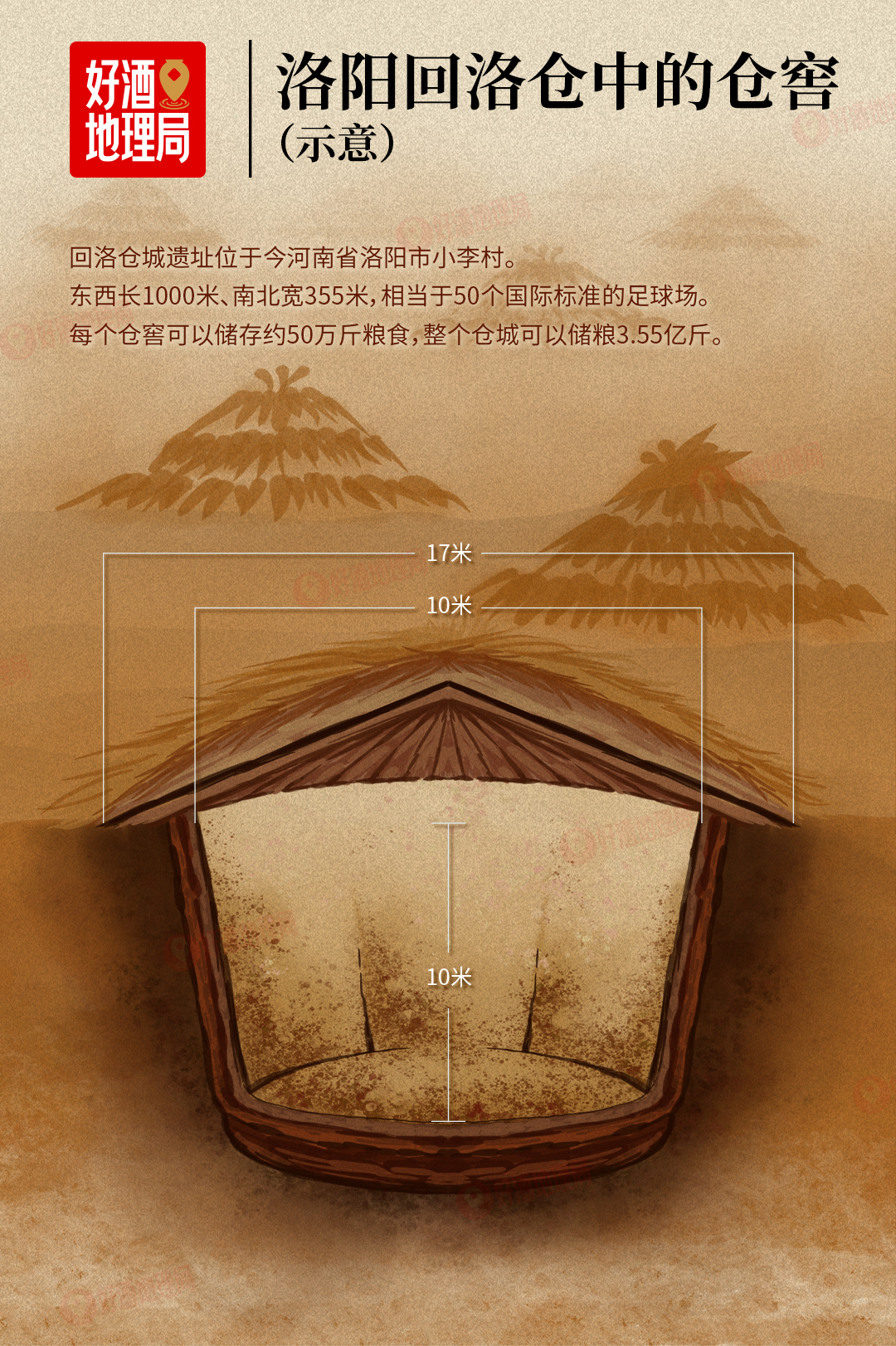

确切的说,这个遗址应该是含嘉仓城遗址,因为围绕着一个个粮仓的建立与运作,周边已经成为一座“城”——城内的粮窖主要分布于仓城的东北部和南半部,而仓城的西北部是保卫及管理人员生活居住地,仓城的东南角则是运粮“码头”。

制图@好酒地理局

自20世纪70年代开始,考古工作者多次对含嘉仓进行考古发掘,最终在含嘉仓城内探出粮窖287座,清理仓窖16座。这里,每一座粮仓的储粮都是采用的地下储存法:先从上到下开挖一个深坑,窖壁和窖底都加工得十分平整光滑,然后对窖底进行夯实加固,总体呈口大底小的缸形。

制图@好酒地理局

为了防止粮食发霉,仓的周边还要用火烘烤,直到窖底和窖壁被烤成红彤彤的颜色,然后在窖底和接近窖底的窖壁上涂抹防潮层,并在底部铺设木板,上面盖上干的草糠,从而隔绝粮食与地面直接接触。

从含嘉仓出土的铭砖记载的粮食来源地看,既有南方的苏州、滁州、楚州,也有北方的邢州、冀州、德州等地,含嘉仓可谓隋唐大运河上联系全国各地的枢纽。

事实上,隋唐时期,含嘉仓只是洛阳城里“仓廪实”的一角,有着同样功能的粮仓还真不少。

当时,洛阳的粮仓分城外、城内两大类,城外有河阳仓、洛口仓(兴洛仓)、回洛仓、城内有子罗仓、含嘉仓、常平仓。

制图@好酒地理局

在运河的运转体系中,仓窖起着重要的节点作用。以运河带动粮食的南北之调动,同样也让北方的骏马、胡乐与南方的茶叶、丝绸在船上相遇,催生了“胡音胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊”的盛唐气象。

而粮食“丰盈”之余,运河“通达”之际,酒的酿造工艺、饮酒习俗也在交流中不断发展,北方的烈酒与南方的黄酒在运河两岸的酒肆中相遇。

南方盛产的糯米因颗粒饱满、淀粉含量高,成为酿造米酒的上乘原料。通过运河,满载糯米的漕船源源不断地运往河南等地,有力地支撑了洛阳米酒的生产。

与此同时,中原与南方的高粱、小麦等原料也借助永济渠等运河河段,运往河北等地区,为北方烧酒的兴起奠定了坚实基础。

运河托举城市,城市造就繁华。沿线城市之图景能在史料种窥得一二,那是一场“醉梦”。

运河酒香

运河如银线串珠,点亮沿岸城邑。

其中,洛阳坐拥“天中”之地受运河影响最深。而同为中原城市的商丘与淮北也因交流和融合,在特定朝代“逆风翻盘”。

洛阳作为当时中国的政治经济文化中心,是“天下之舟船所集”。一水穿城,洛河南岸的南市,有百二十行,三千余肆,四壁有四百余店,货物堆积如山;洛河北岸的北市,停泊着数以万计的来自全国各地的大小船只。

“天中”洛阳的二里头遗址见证了人类最初的文明。二里头遗址出土的青铜器中,三足酒器异常发达,如青铜酒爵、盉、斝(jiǎ)等。此后的洛阳酒事多与杜康有关:《说文解字》记载“杜康始作秫酒”,曹操“何以解忧,唯有杜康”的慨叹更令其名动天下。

▎二里头遗址出土的夏代陶器。摄影@好酒地理局

唐代宫廷在洛水之滨设官酿坊,取洛水清流酿“上尊酒”。隋唐时期据《大业杂记》记载,洛阳丰都市内“有一百二十行,三千余肆,货贿山积”,其中酒肆占相当比例。

直至今日,洛阳杜康酒仍保有“酒祖”盛名。数千年来,杜康酒承袭“五齐六法”酿造技艺。秫稻必齐、曲蘖必时、湛炽必絜、泉水必香、陶器必良、火齐必得。

独特的酿酒生态环境和古法酿造技艺,使杜康酒在我国白酒史上独树一帜。

通济渠东段,商丘(唐称宋州)扼守江淮漕运咽喉。

在如今的商丘古城南,有大片水面,风景秀美,当地人称之为“南湖”,南湖的历史可上溯至商丘五大泽之一“逢泽”。隋代大运河部分河段循睢水古河道为前行,其中,就途经逢泽。

▎南湖作为自然湖泊,其“环抱”的商丘古城是目前世界唯一八卦城,现存完好的明清时期归德府城由砖城、城湖、城郭构成,是“水中城”的典型代表,兼具国家水利风景区和“AAAA”级旅游景区称号。图源@视觉中国

《元和郡县图志》载其“岁过漕米百万斛”,酒坊沿河而建,形成“前店后坊”格局。码头卸货的漕工常在酒肆痛饮“壮行酒”,或许酒旗也会写上“三碗过睢阳”,以彰饮者豪气。

北宋时商丘更成酒税重镇,据《新唐书·食货志》记载,汴州酒税占全国的15%,商丘酒税亦居河南道前列。当时的中原地区经济繁荣,饮食文化极其发达,酒文化的发展也达到了极点。

当下,商丘“汉兴之地”永城的皇沟馥香采用了“多曲多粮同窖酿”的创新工艺,融合了浓、清、酱和芝麻香等多种香型。这种融合之美正是运河精神的体现。

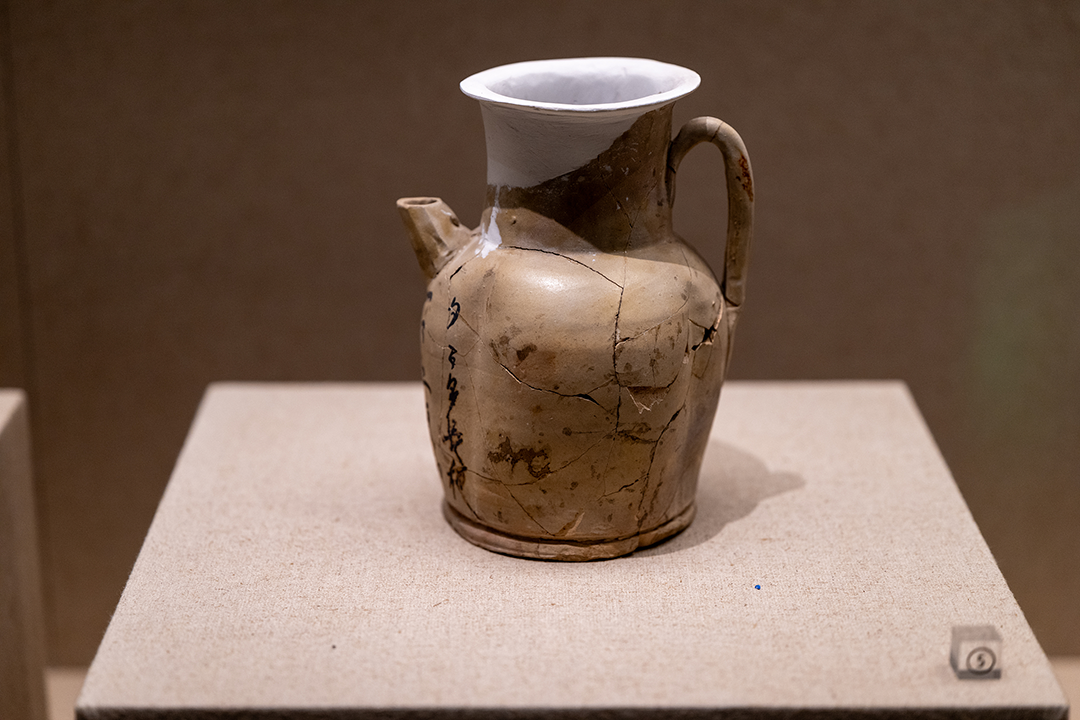

1999年,一次公路建设的意外挖掘,让淮北市濉溪县柳孜村一夜成名。两次考古发掘揭示了唐宋时期的河道、河堤、石筑桥墩、道路等重要遗迹,出土8艘木质沉船及大批陶瓷器、骨角器、石锚、铜钱等重要文物。

▎淮北市柳孜隋唐运河遗址出土的长沙窑青釉褐彩诗文执壶。图源@视觉中国

江淮粮食、茶叶、丝绸经此运往北方,而北方的铁器、马匹等则输入南方。这种双向流通刺激了手工业发展,淮北本地的陶瓷业(如萧窑)、纺织业因交通便利而兴盛。

长时间的南来北往,货物、信息和工艺技术,都在这里交流交汇,形成了关于“兼”的文化传承。

遗址中的瓷器多元共存,融合了南北窑口的工艺特色:北方定窑的白瓷细腻光洁,南方越窑的青瓷温润如玉,磁州窑的白地黑花则体现了民间艺术的粗犷质朴。

宋代石构码头的“飞檐砌法”与“木岸狭河”技术,兼具北方建筑的厚重与南方水利工程的精巧。柳孜镇内“九十九座庙”的记载,更暗示了佛教、道教等多元宗教文化在此交汇。

今年5月18日,国际博物馆日,濉溪酿酒遗址展示馆开馆——作为目前全国发掘面积最大、酿酒工艺流程完备、出土要素全面的酿酒遗址,濉溪酿酒遗址填补了整个华东地区古代酿酒遗址考古的空白。

▎濉溪酿酒遗址勘探面积达37万平米,挖掘面积达3600余平米。濉溪酿酒遗址已发掘面积不足百分之一,但已足够足够填补华东地区乃至整个北方古代酿酒遗址考古的空白,也足以完整地讲述兼香的“基因密码”。摄影@好酒地理局

遗址发掘过程中,共发现有锅灶5个,水井5口,晾堂3处,发酵池50余处,房址20余处,以及制曲房、店铺等若干,出土遗物约700余件,包括酒坛、酒杯、酒瓶、酒盏、建筑构件和石碑等,以及百余斤碳化小麦、大麦、高粱等酿酒原料。

如今,口子窖的工艺更见证南北交融的城市基因。凭借“三多一高两长”的工艺,口子窖形成明显的“兼香”风味。

隋唐大运河的开通,为“国运”之兴旺起到了不可替代的作用。仅从酿酒业的视角来看,它的存在,令水源、原料、技术、市场等关键要素科学运转,促使洛阳、汴州、淮北等城市凭借其优越的地理位置,逐渐形成了规模化的“酿酒产业带”。

如今,有些辉煌被泥沙掩盖,运河上下也少了舟楫往来,但运河始终承载着“国运”的使命,酒业发展也依然兴盛,“产业带”仍在发光发热。

连接南北、东西,运河“沟通”的血脉始终流动在中国酒业,推动着“大发展”时代的到来。

参考资料:

[1] 邹逸麟.中国历史地理概述.[M].上海:上海教育出版社,2005.

[2] 傅崇兰.中国运河城市发展史.[M].成都:四川人民出版社,1985.

[3] 王赛时.中国酒史[M].济南:齐鲁书社,2007.

[4] 中国社会科学院考古研究所.隋唐洛阳城遗址发掘报告[M].北京:文物出版社,2014.

[5] 刘士林.六千里运河,二十一座城[M].上海.上海交通大学出版社,2022

[6] 郑肇经.中国水利史.[M].上海:上海书店出版社,1984.

[7] 中国大运河申遗文本.[Z].联合国教科文组织世界遗产中心,2014.

发表评论 取消回复