夜晚的城市,总有些气息在流动:街灯下的风带着微凉,远处小店的香味若有若无。人群来去,日常的细节里藏着时间的脉络。

76年,生活的模样在这种不经意的变化中慢慢成形。衣食住行的节奏起伏,节日与日常交织成独特的中国气息。

很少有人刻意记录这些细枝末节,你或许不曾细想:日常的一顿饭、一场聚会、一句寒暄,竟能折射出一个国家的节奏。

而当我们沿着这些寻常的气味回望过去,才发现,那些看似琐碎的选择,悄悄改写了生活的版图。

故事就藏在这些气味与声音之间,等待被发现。

共和国的“粮” 心事

1949年1月,北平迎来和平解放。同年,在中央税务总局召开的第一次会议上,决定在北京筹建一座生产白酒的实验工厂。

就在厂房尚未完全竣工之际,实验厂接到了一项光荣使命——为迎接新中国诞生,特别生产一批献礼酒,命名为“红星二锅头”。

▎第一批红星二锅头酒及红星职工参加开国大典。图源@红星二锅头

由于出色完成了这一重大任务,上级特批实验厂三十余名职工组成方阵,前往天安门广场参加开国大典。

1949年10月1日下午,红星建厂元老,我国著名酿酒专家,新中国第一位国家级女评酒委员——王秋芳置身于天安门广场的人山人海中,亲耳听见毛主席的宣告,新中国从此成立了。

▎王秋芳,北京二锅头酒传统酿造技艺第七代传承人。图源@红星二锅头

彼时,新政权刚刚建立,军费开支、公教供给与经济恢复的巨大压力,让财政捉襟见肘。中央财政部在1951年全国专卖会议上明言:即便赔了100万斤米,也要保证600万斤米的税。酒成为国家财政的筹码——它以粮为本,利润丰厚,又有广泛的民间需求。

当年,全国酒类货物税占全部货物税的5%,专卖利润可达6000亿元旧币,约占全年财政收入的1.2%。华北率先试行专卖,北平“公酒”销售仅占总销量20%,但税收与利润却贡献了全年财政的4.6%。

1953年起,粮食统购统销全面推行,大规模工业化带动的需求让粮食供应骤紧。高粱种植面积缩小,小麦、稻米都成了紧缺品。

商业部三月、五月两次上调酒价,东北、内蒙古地区涨幅高达20%。供应优先顺序被划定:大中城市与工矿区第一,渔民与插秧农民第二,一般农村排在最后。

但价格高企、粮源紧缺催生了另一股暗流:农民囤粮自酿。到1954年,查没的私酒数量达高峰。与此同时,官方酒厂的原料标准一降再降:坏粮、死角粮乃至烂地瓜、芥菜根都被用来酿酒;白酒酒度从60度降到50度甚至更低,一些酒甚至出现“苍蝇大曲”“煤油气味”。

1954—1955年,全国白酒库存增至12万余吨,平均降价8.6%。国家从“缺酒”到“卖不掉酒”,不过两年光景。

1955年,新中国六岁。

共和国仍在襁褓,百废待兴,但首都北京的空气里,已经弥漫着一种名为“希望”的气息。

那年三月,第二套人民币正式发行,旧币一万元兑新币一元,全国轰轰烈烈地开展货币更替。北京街头贴满宣传画,人们排着长队,把一捆捆老票子换成全新的纸币。一种全新的秩序,从货币开始,在人们的掌心中逐渐成形。

同年十月,归国科学家钱学森踏上祖国的土地。科技救国,不再只是抽象的口号,而是近在眼前的现实。

然而在那个年代,酒还远远排不上优先级——直到1958年,酒类才被正式纳入国家计划经济体系。

彼时国家更紧迫的问题是“吃”。

这一年,粮票制度开始推行,老百姓进入漫长的“票证时代”:粮票、油票、布票、肉票、糖票、豆制品票、工业券……一张张票据成了生活的硬通货。买酒自然也要酒票。

▎粮票是中国在计划经济时期发行的、用于购买粮食及粮食制品的法定凭证,是当时“统购统销”政策下的核心票证之一,因其与民众基本生活需求直接挂钩,被称为“第二货币,深刻影响了几代人的生活方式。图源@视觉中国

当时我国印刷技术有限,各地酒票多为手写。直到60年代经济建设渐入正轨,票证体系才逐渐规范,酒票也改为统一印刷,并纳入地方商业厅的统一管理。

1955年,全国人均年粮食占有量约560斤,折算到每天仅1.5斤,刚刚越过温饱线。而白酒偏偏是“吃粮大户”:酿一斤酒,要耗掉三斤甚至更多的粮食。面对节节紧缩的口粮,饮酒几乎成了奢侈。

全国酒厂都感受到了这场“节粮”阵痛。茅台的年产量在这一年仅约200吨,几乎是“勒紧裤腰带”在维持。国家在现实与情理之间展开一场艰难的平衡:如何不浪费粮食,又能继续酿出好酒?

答案是——技术。

1955年,全国酒厂被动员起来,掀起一场以“节粮”为目标的生产改革。但改革从不是一句口号,而是牺牲与试错的代名词。

南开大学学者郭子健在研究中提出,这场以“节约”为初衷的运动,在工艺尚不成熟的情况下直接导致酒质下降。为了节粮,厂方不得不缩短发酵时间、降低酒度、甚至改变配方——酒愈发“淡薄”,失去了往日的”骨气“。

可转机也在这一年悄然酝酿。

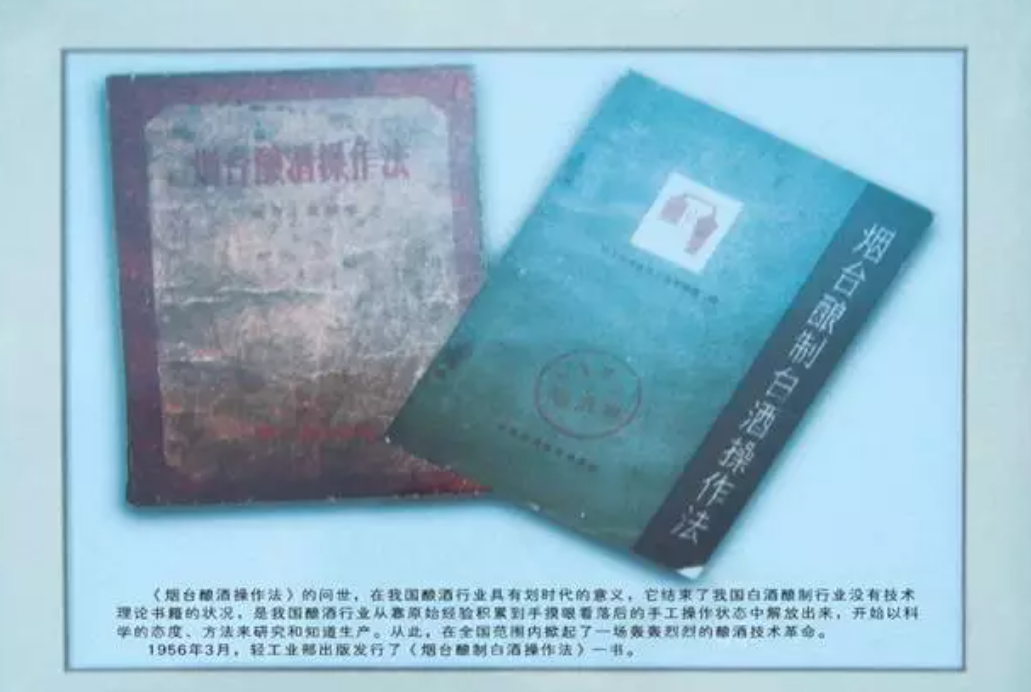

制图@好酒地理局

三月,山东烟台,一项看似不起眼的试点启动。四个月后,一套“低温发酵、定温蒸烧、黄曲加酵母”的十三字经验总结出炉,淀粉出酒率由50%跃升至70%,令人瞠目。九月,全国各地酿酒师蜂拥而至烟台取经,后来被称为大曲白酒的“前缓、中挺、后缓落”便源于此。

11月3日,北京召开全国第一届酿酒会议——一次真正意义上的行业大会,持续16天。会议直指关键问题:出酒率差异大、粮食浪费严重;替代原料试验盲目,酒质下滑;私营作坊数量庞大,改造混乱;片面追求节粮,忽视消费者体验。

1956年的工作方针由此确立:推广先进经验,提高技术水平,探索薯类、果品等非粮原料酿酒,全年节粮目标定在12.5万吨。烟台操作法、四川药曲法被列为重点推广对象。

▎烟台操作法也被称之为中国白酒的操作大纲。图源@烟台古酿

这场以节粮为名的技术革命余波未了。

1963年,白酒泰斗周恒刚在烟台经验的基础上提出“16字方针”——“合理配料、低温入窖、定温蒸烧、麸曲酒母”,成为中国白酒工业化的里程碑。

在计划经济的时代背景下,在传统工艺向现代技术转型的阵痛中,全国的酿酒人,用一次次试点、一次次摸索,为共和国献上了一杯节粮之酒。

那杯酒,也许不够醇厚,却滚烫而克制,盛满一个时代的现实与理想。

新的酒味

20世纪70-80年代,工业化的脚步越走越快,城市的灯光越来越亮,酒杯里的世界也随之丰富起来。

在这个过程中,啤酒与葡萄酒的发展,成为热门话题。

新中国成立之初,全国的啤酒产量还不到一万吨,真正能在餐桌上见到啤酒的人寥寥无几。到1978年,这个数字已经飙升到40.38万吨,增长近四十倍。

图源@青岛啤酒

东北三省更是走在前列,77家啤酒厂如雨后春笋般出现。那时的人们用一句话概括形势:“啤酒工业大发展的形势已摆在我们面前。”

啤酒工业由于基数低,在一定时间内高速发展,正反映国家兴旺发达,人民生活水平提高。与此同时,人们的消费习惯有所改变,对饮料酒的要求向低度酿造酒方向发展,作为低酒精度饮料的啤酒,本身具有营养丰富、清凉解渴的特点,因此为人们接受和喜爱,很快在国内掀起“啤酒热”。

城市里,酒席上有了它的身影,家庭聚餐也开始出现那一抹金黄泡沫。轻工业部指出,“啤酒热”的掀起,舆论起着极其重要的作用,对啤酒的宣传,在某些场合甚至到了脱离实际的地步。

政府的扶持至关重要。高利高税,让啤酒成为地方财政的“新宠”;“新增利税还贷”政策,使新厂建设和老厂改造的速度加快。

啤酒工业因此在短时间内实现了跨越式发展。1986年,全国啤酒产量突破400万吨,首次在饮料酒中占据首位。

然而,数量的繁荣也带来质量的差异:青岛啤酒能与国际先进水平媲美,而一些小厂的产品却“难以下咽”。

图源@视觉中国

轻工业部不得不提醒——啤酒的发展不能只是“跑量”,更要提高品质。于是,80年代后期,政策开始收紧:不批新项目、取消税前还款优惠、提高贷款利率,增速被控制在15%以下。

与啤酒的喧闹不同,葡萄酒的故事更像是一场安静的迁徙。

解放前,中国只有十家葡萄酒厂,且多为外商经营。新中国成立后,这些酒厂被接收、改造,逐渐形成自己的生产体系。

进入70年代后,葡萄酒工业已发展到了全国各地。如新疆的吐鲁番、石河子建立了自己的葡萄酒厂,原来不能种植葡萄的广大江南地区,在科研人员的帮助下,使葡萄在南方安家落户了,如上海、湖南宁乡、云南开远等地区已经自己发酵并生产葡萄酒。

山东的产量常年占到全国的四分之一至五分之一。1981年到1983年间,当地消费量年年攀升,五年间全国葡萄酒产量增长了两倍。

制图@好酒地理局

国家提出“由高度酒向低度酒转变,蒸馏酒向发酵酒转变,粮食酒向果类酒转变,普通酒向优质酒转变”的“四个转变”,葡萄酒成了重点发展的对象。计划中的产量一再上调,从30万吨增至40万吨。

然而,消费习惯是另一道门槛。那时的中国饮酒者,尚未养成饮用干型葡萄酒的习惯。

制图@好酒地理局

多数酒厂生产的仍是甜型葡萄酒,用以迎合初尝者的口味。北京葡萄酒厂在80年代末提出,甜酒可以满足“不善饮酒”的消费者,但要慢慢过渡到半干、干型,让国人口味逐渐贴近世界潮流。

开放的脚步加快,葡萄酒也开始出口。外宾和华侨的来访,更让葡萄酒的身影在宴席上频频出现。

到1990年,酿酒工业已形成完整体系,总产值超过140亿元,利税逾50亿元,成为食品工业的第二大支柱。国家引进并国产化大量技术设备,为中国酒业奠定了现代化的基石。

制图@好酒地理局

啤酒的金黄泡沫、葡萄酒的深红醇香,它们见证了城市的扩张、市场的开放,也见证了人们从高度烈酒走向多样化口味的旅程。

它们带着工业化的自信与城市扩张的速度,既有改革开放的热烈,又带着初尝新鲜的轻盈与自由——那是一个“尝新”的酒时代。

“我”的酒时代

二十一世纪的中国酒类消费,如同一条奔涌的河流,汇聚着城市化的浪潮、跃升的收入与更迭的价值观,一路翻卷出形态各异的浪花。

在世纪之初的十年里,市场从粗放走向细分,本土品牌如春笋般崭露头角。进入2011年之后,酒类世界愈加纷繁多元,国产品牌不仅稳居主流,更以创新口味与年轻化战略如支流汇入江河,激荡出更为汹涌的波澜:白酒在传统中拓展香型边疆,葡萄酒与啤酒不断细分口味、精酿当道,果酒与洋酒则借国潮风与混搭美学,迅速捕获新一代消费者。

制图@好酒地理局

对消费者而言,这不仅是产品上的演变,更是一场生活方式的转变。

如今,是属于“我”的酒时代。

白酒仍是社交场合的主角。商务宴请和礼节拜访贡献了最高的销售额——那是一杯表达情义与分量的酒。

但越来越多18-29岁的年轻饮者开始加入,让白酒不再只是“长辈的味道”。他们追求更轻盈的香型、更现代的包装,也乐于在婚礼、小酌乃至独自品饮中寻找自己的节奏。

▎到了今天,白酒冰饮、白酒特调、都成了人们喜闻乐见的事情。经过多年市场培育,冰饮也已成为国窖1573的惯常喝法。图源@泸州老窖

啤酒是日常小酌的首选。31—40岁的中年群体依旧是主力,新一线城市的消费活力尤其突出。家庭团圆、朋友聚会的开罐声成了放松的信号,24罐、12罐的大包装满足了“随时分享”的需求,也让啤酒牢牢占据家庭储备和社交聚会的C位。

洋酒的受众集中在一二线城市,高学历、中等偏上收入的人群,在朋友聚会或家庭派对中更偏爱鸡尾酒。从原味到橙味、咖啡味,各类调制带来社交的仪式感,也让“微醺”更时髦。

低度果酒、米酒顺应健康与“微醺”潮流,微醺话题在社交平台持续走高。DIY调酒更让人们有了创造的空间——伏特加、力娇酒、威士忌在家庭派对上成为调酒师的调色盘,品味与个性都能随手调制。

▎桂花汾酒将汾酒的清香纯正与桂花的馥郁芬芳完美融合,就像是一场穿越时空的味觉盛宴。图源@山西汾酒

枸杞、人参等养生元素加入酒杯,“中医酒吧”成了年轻人打卡的新宠。这里的酒既有中草药的传统,也有鸡尾酒的创意,让饮酒成为一场既养生又潮流的体验。

从单一到多元,从模仿到自我,从社交应酬到个性化享受,中国的酒类消费正在以惊人的速度刷新边界。

这一杯杯酒,融合了多元、创新与个性化的气息:既有传统白酒的厚重根基,又有果酒、洋酒的清新与潮流。它不再只代表宴席与应酬,而是一种自我表达与生活态度——这是一个“自由而多元”的酒时代。

举杯之间,既是个人选择,也是时代的回响。

当下,是属于每一个中国人的酒时代。

参考资料:

[1]郭子健.粮政与酒政:20世纪50年代酒类专卖制度的建立与调整[J].山东社会科学,2025,(02):136-147.

[2]傅金泉.全国第一届酿酒会议的记忆[J].中国酒,2018,(06):48-51.

[3]朱梅,齐志道,吴赓永.中国啤酒工业三十年的技术成就[J].黑龙江发酵,1980,(02):39-43.

[4]以国产酒替代洋酒问题刍议[J].酿酒,1991,(04):6-10.

[5]易然,吴绍中.上海市食品消费情况调查[J].经济管理,1981,(03):27-29.

[6]袁惠民,陈庆斌.啤酒工业应稳步发展[J].经济工作通讯,1987,(12):34.

[7]袁惠民.我国啤酒工业的现状及其发展浅析[J].酿酒,1989,(01):1-5.

[8]彭华秀.葡萄酒工业的近况和发展[J].酿酒,1982,(03):57-61.

[9]朱梅.返老还童的中国葡萄酒工业[J].黑龙江发酵,1980,(01):44-48.

[10]陈玉庆.关于我国葡萄酒发展的几点意见[J].葡萄栽培与酿酒,1988,(02):31-34.

[11]张茂扬.我国葡萄、葡萄酒生产的发展趋势与展望[J].葡萄栽培与酿酒,1988,(04):1-3.

[12]酒类行业发展趋势分析[R]. 北京:炼丹炉, 2025年7月.

发表评论 取消回复