1995年初夏,宋河酒厂迎来了一批特殊的客人。

那一天,酒业宗师周恒刚等人走进了位于豫东平原的这家老酒厂。他们下车后没有片刻停留,径直穿过厂区,走进发酵车间。热浪翻滚,酒香四溢,工人们正忙碌在老窖池边。周老从出酒口接过一杯刚流出的原酒,轻轻一闻,一口入喉,点头说道:“酒还可以,很能代表宋河的风味。”

那一次实地考察并未留下太多影像,但一句话却在厂里流传至今:“可以大胆试一试。”

他们真的试了,也真的守住了这口酒的灵魂。

30年后,2025年7月28日,“中国白酒科学文化考察走进宋河酒业”活动在河南鹿邑正式启动。此次活动由#周恒刚酿酒科学文化研究院、#好酒地理局 联合主办,河南省宋河酒业股份有限公司承办。

作为《周恒刚传》实地采写的重要一站,也是“中国白酒科学文化考察”的首站,此次考察不仅是对白酒现代化进程的回访,更是对周恒刚先生在宋河留下的科研遗产与文化精神的深入追寻。

在这一刻,宋河的过去、现在与未来,被重新打开,并于考察行程中缓缓展开。

在鹿邑

在地图上,鹿邑藏身于河南与安徽交界的黄淮平原,地势平展,土壤肥沃,黄淮之水在地下静静流淌。

鹿邑并不是一座张扬的城市,它没有磅礴山势,也无奔腾江河,却地处豫东门户、豫皖咽喉,东连安徽亳州,西通中原腹地,正是黄淮之间古老文明的交汇之地。

这片土地的地理,塑造了它的秉性。地势平坦,水土丰饶,自古农耕繁盛,是国家商品粮基地和重要的粮食主产区。而它的丰盈,不止体现在物产,更在于思想。

▎文化是一个城市的灵魂,古迹是一个城市的历史,老子文化已经融入每个鹿邑人血脉骨髓,成为岁月无法磨灭的印记。图源@视觉中国

早在两千五百多年前,鹿邑便以“楚国苦县”之名载入史册。就在这片古地,老子诞生于厉乡曲仁里。“睹斗牛之象而生”,一生白首,被尊为“老子”,他留下了《道德经》,也为鹿邑奠定了思想与文明的根基。

这片土地从不是昙花一现的圣贤之所,而是文化长河的源头活水。从汉唐的文脉流转,到宋元的理学风潮,鹿邑始终滋养着中原文化的主干。在这里,道、儒、民间信仰交织共生,形成了一种温润而厚重的文化气质。

文化不是空中楼阁,它需要土壤、气候、人心,也需要时间。而酒,恰恰是文化在时间中沉淀的产物。鹿邑能孕育老子,也能酿出宋河美酒,这并非偶然。

宋河酒业发源于鹿邑太清宫一带,东临涡水,南望淮阳,北倚商丘,西接开封。这一方水土,气候湿润、水质清冽、粮产丰富,酿酒因子丰饶——更重要的是,这里流传着“顺天应时”的酿酒智慧,几千年来从未间断。可以说,宋河既是地理的馈赠,更是文明在酒香中的延续表达。

在这样的环境下,宋河酒业逐渐发展出独特的“2366”酿造工艺体系:

● 两项独创

莲花心曲:酿制宋河粮液所需的“莲花心曲”,以优质豫东平原小麦为主要原料,经堆码培菌30天,静养老熟180天而成。宋河酒曲中微生物群系和霉类比较丰富,经过微妙生化反应转变成酒及其风味物质,为中国名酒宋河粮陈香“高度不烈、低度不淡”风格的形成,起到关键作用。

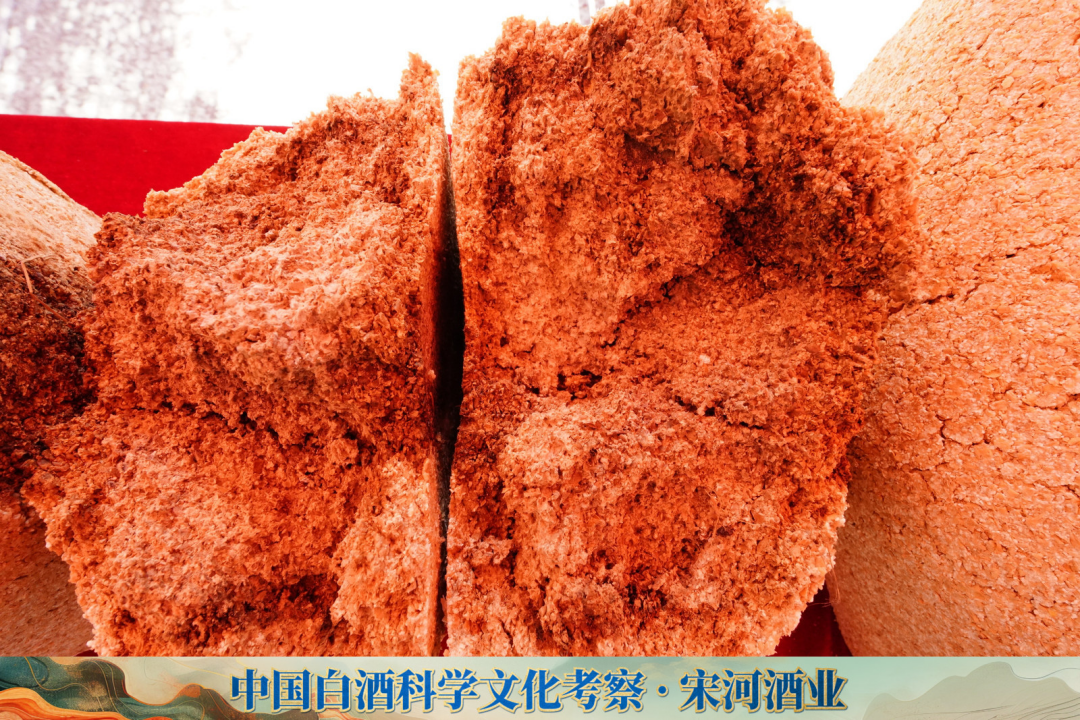

▎“莲花心曲”曲香浓郁、香气纯净,糖化力、发酵力、酯化力均衡刚劲,成为复兴宋河“粮陈香”标志性风味的关键基石。

功能窖泥:沿用古老玄泥窖池,率先实现窖泥微生物分离,形成“sh-1功能菌群”,种群数量超过千种,为香味物质提供深层支持,成就“脱五谷为玉液”的天然风味表达。

● 三大核心

原料优势:身处豫东粮仓,五粮配比(小麦、高粱、大米、糯米、玉米)科学合理,香气层次更为谐调。

环境优势:四季分明、湿度恒定、水质微酸、富含多种矿物元素,自然条件高度适配酿酒微生物的生长繁殖。

▎在宋河50年窖龄以上的小窖池里,糖化后的粮食与长期驯化的有益菌群充分接触,不断糖化、发酵、转化、丰盈,宋河粮液的本质慢慢浮现,品质缓缓升华。

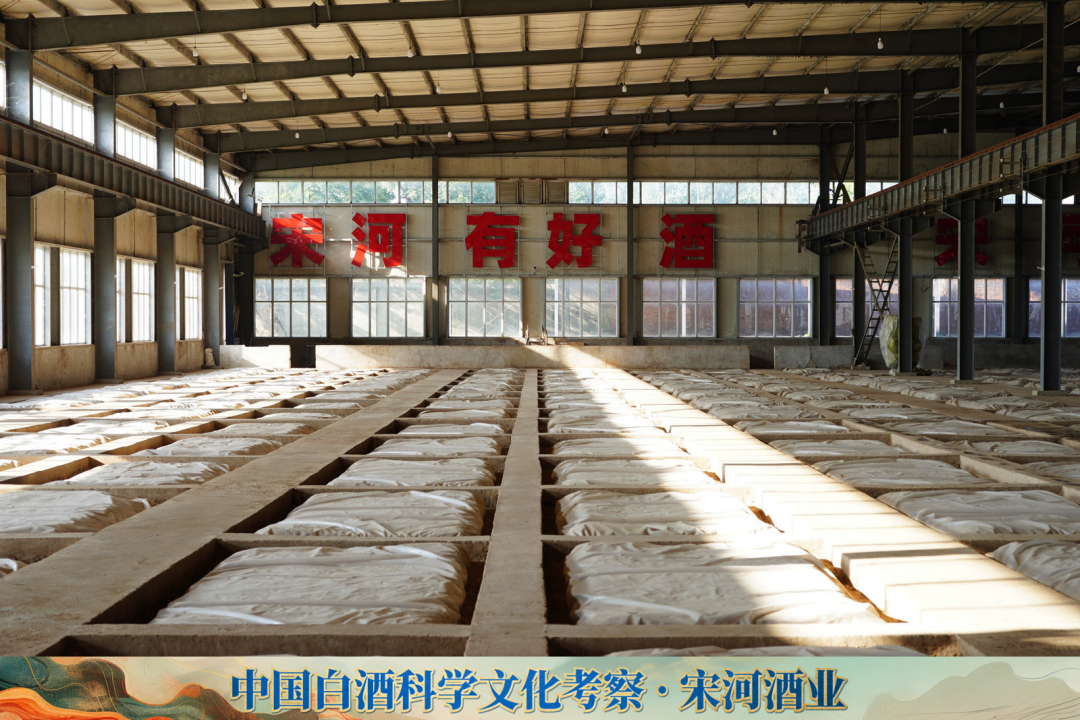

老窖优势:万余条纯粮固态发酵窖池,120天超长发酵期,微生物群落稳定,香味物质积累充分,调味酒比例优于行业平均。

● 六道工序

从精选五粮、谐调配料、老窖发酵、精馏取酒、陶坛窖藏、大师匠选六环节把控质量,层层精细,滴滴用心。

● 六级精分

从出窖、配料、蒸馏、摘酒、品评、储存六个维度建立“分层-分段-分级”的标准体系,确保风味表达的精准与稳定。

我们常说,好酒离不开好水、好粮、好菌,但其实更离不开一个好地方。而鹿邑,不只是一个地理坐标,更是一种精神母体。

为深入探寻这瓶酒背后的文化基因与技术脉络,“中国白酒科学文化”考察团走进了宋河酒厂。

大胆试一试

在走访活动正式开启前,《周恒刚传》总主笔、著名历史文化学者、中国民生研究院特约研究员纪连海,以及《周恒刚传》总策划、原《华夏酒报》副总编辑徐立栋,对话了四位与酿酒事业相伴数十年的核心人物——宋河酒业质量中心总监杨明先,副总工程师李学思,酿造工厂厂长张强,以及酒体设计中心部长王志杰。

▎从左到右依次为《周恒刚传》总策划、原华夏酒报社副总编辑徐立栋,王志杰,李学思,纪连海,杨明先、张强。

在他们的回忆中,我们看见了周恒刚在这里留下的脚印。

那时宋河的发酵期只有40天。周老提出:“能不能延长?推到60天,甚至80天?”这个建议在当时白酒行业中极具突破性,也在宋河内部引发了一场持续至今的技术革新。

“这是一个非常严肃的问题。”时任车间主任的杨明先回忆道,“我们原来是18到20度的入池温度,周老建议压到15度。高温制曲、延长发酵期……这些改变,我们从没做过。”

“可以大胆试一试”,周恒刚的这句话激励了那一代宋河人。

▎杨明先

杨明先带队成立试验车间,开展60天、80天两个发酵池的实验,并将制曲温度从45度提高到62度。那时,宋河所用曲为中温曲,糖化率高,但发香物质不足。周老明确提出:“如果你要延长发酵期,那你的制曲温度也必须提高。”

“发酵期从三五天的主发酵期,延长到十天以上,一天一度,升温不能超过12到15度,这是非常细致的活。”杨明先说。为了确保每一个变量控制到位,他和班组成员逐项分析影响因素:环境、温度、水分、酸度,每一项都要达标才能出好酒。

“发酵期延长后,优质品率从25%-30%提升到60%-80%,这是实实在在的结果。”他表示。

▎李学思

“延长发酵期和提高曲温的建议,对我们影响极大。”李学思是1989年从河南省轻工业学校毕业后分配到宋河的工程师,一直从事科研和工艺改进。他见证了“北斗工艺”在宋河的落地和发展。

宋河的工艺改革,不仅改了发酵周期和制曲方式,更在技术层面推动了宋河从传统经验向系统科学转型——酒曲从中温曲向中高温曲发展,菌群丰富,产香能力显著提升。

李学思总结道:“我们后来发展出‘北斗七艺’,继承并扩展了周老提出的北斗工艺,为今天的‘2366生态酿造体系’奠定了技术基础。”

对于一线操作者来说,改革不是概念,而是每天面对的技术细节。

▎张强

张强1992年进入宋河,一直在原酒生产一线工作。他说得很实在:“发酵期延长了,原来40天,现在有90天、120天,操作难度变大。每一池酒的状态变化更复杂,入窖水分、酸度、温度控制更加严格。”

“过去我们凭经验看水分、摸酒醅,现在全靠数据监控、标准化流程。比如酸度控制,1.6是个临界点,高了就抑制微生物生长,影响发酵;低了也不行,升温不够。”张强和团队每天盯着池温、酒醅状态,有时发现一个池子不升温,就要一起复盘讨论,甚至“刮风下雨都要算进去”。

在他看来,发酵池虽然是敞开的,但酿酒的过程一点不“粗”,每一个参数都需要精准把握,稍有不慎就会前功尽弃。

▎王志杰

“当时我们刚参加工作没多久,能听到周老讲课,是非常震撼的。”他提到,周恒刚讲到基础酒和调味酒的协调,尤其强调乳酸乙酯与己酸乙酯的比例关系,“如果比例不协调,酒的味就不爽。”己酸乙酯过高酒的刺激性也越大。

王志杰回忆,他们向周老反映原酒验收和调酒时的实际问题,周老根据他们的发酵周期和曲药状况和所产酒质,详细分析了酒体结构。“他说得非常科学,也非常细致。”详细讲解了影响浓香型白酒质量因素,风味成份和量比关系的重要性。

如今,宋河的酒香依旧,车间换了设备,管理上了数字,工艺标准也被写入了文件。但那些在甑锅边蹲了几十年的身影,那些围着发酵池争论半天的讨论,那些为了一个香气指标加班一夜的“傻事”,仍然在这个厂里流传着。

“新宋河”的起点

在白酒行业的地图上,宋河曾是一个显眼的名字。

那是一个靠品质站稳脚跟、靠工艺赢得尊重的时代。“北斗试点”的光环、“中国名酒”的荣誉、遍布南北的市场布局,让它多年来一直是豫酒板块中最具代表性的存在。

▎宋河曾连续16年豫酒销量第一,堪称河南“豫酒标杆 浓香典范 ”。

可时代总在悄然改写答案。

伴随着行业格局的调整、消费审美的变化、渠道节奏的加速,曾经那一套被验证有效的打法,渐渐显出疲态。宋河没有轰然跌落,但也不再被频繁提起。从行业前列退居二线,从市场热词变为记忆中的味道,这是很多传统品牌都共同经历过的周期性现实。

不同的是,宋河没有沉湎在过去的荣耀里,也没有试图用一场营销复刻曾经的掌声。它选择了一种不喧哗、不急于求成的姿态,从系统出发,重新审视自身。

2024年,鹿邑人杨明超带着锅圈实业托管宋河,一场深度的内部更新由此展开。

▎杨明超

“为什么要接手宋河酒厂?”

很多人问过杨明超这个问题,即便是他身边的朋友也不大能理解。面对这个问题,杨明超沉默了一会儿,他眼神笃定,语气却很柔:“其实是我母亲帮我下的这个决心。”

那是一个平常的深夜,杨明超从澄明食品工业园区回到母亲身边,聊起宋河的困境和未来,有五个驱动力促使杨明超想通。

● 驱动力一:一个厂,2300个家庭的饭碗,1600位熟悉的街坊命运

“厂不能倒。”这是杨明超最先提到的。

“宋河有2300名工人,大概有1600人是我老家镇上的。”他语气一顿道:“这些人都是我从小看到大的街坊、亲戚、朋友,厂子一旦倒了,不是停了几条生产线的问题。”

他想得很清楚,如果他有能力在外面修马路、发展园区,那为什么不能把这笔钱,用来救下一个撑起家乡的品牌?

● 驱动力二:138万鹿邑人的心头酒,不能让它失魂落魄

“你去问鹿邑人,大家现在还念着宋河。”杨明超说。

这个品牌,不只是一个产品,它承载着一代人对“鹿邑有了中国名酒”的记忆。过去宋河让鹿邑人自豪,“那年排队都买不到,现在却连声音都快没了。”

“连外省资本都想来收购,但父老乡亲不愿意——因为这不仅是一瓶酒,是咱鹿邑人心里的一面旗帜。”

● 驱动力三:用产业回馈家乡,把冷链经验、食品园区经验用在这里

“我不是空手回来的。”杨明超说。

这些年,他在食品工业园区里布局冷链、餐饮、预制菜,已有16个工厂、上万个就业岗位,为家乡贡献巨额税收。他知道怎么从“土地一块”干到“体系成型”。

“我们已经有能力把城市标准带到县域,把食品安全的理念灌进每一条生产线。宋河,只是我在河南想做的产业复兴中的一块拼图而已。”

● 驱动力四:河南两大中国名酒之一,不能在我们这代人手里塌了

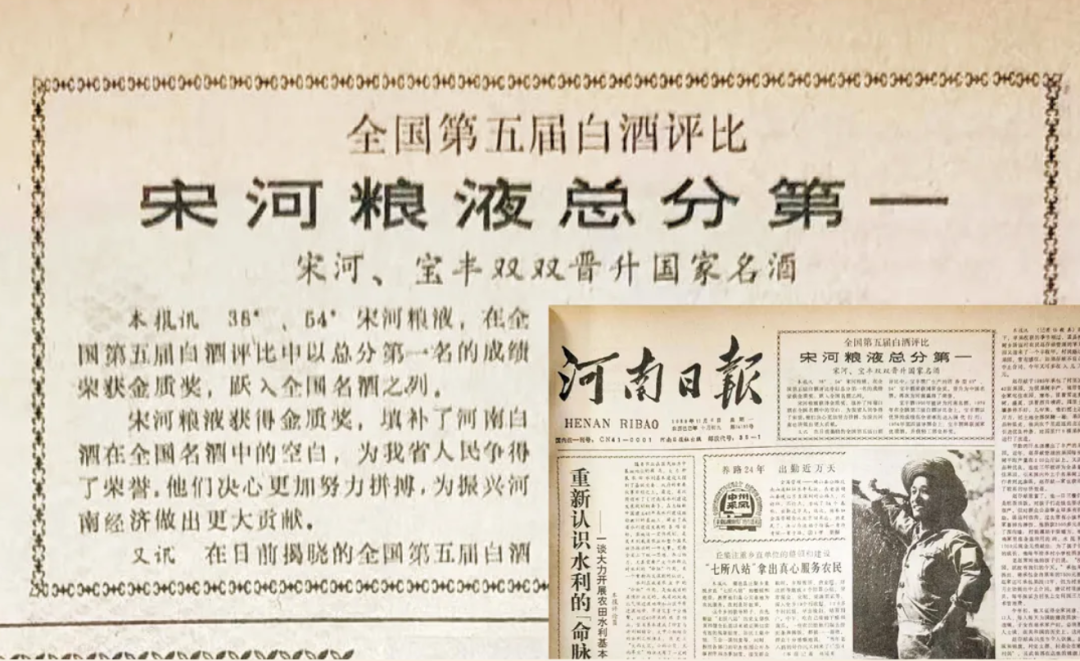

“1979年、1984年、1989年……宋河通过晋级三级跳成功跻身‘中国十七大名酒’,是中国民族品牌。”他说到这,语气开始严肃。

▎1989年,宋河粮液以总分第一摘得第五届全国评酒会金质奖章,晋身名酒之列,从此开启名酒宋河多年雄踞豫酒之巅的高光时刻。图源@宋河酒业

“河南有两大国家名酒,宋河是其中之一,我们这一代人不能眼睁睁看着它没落。”

一个品牌的消亡,等于一个区域文化标签的断裂。杨明超不愿意让这样的事在自己眼前发生。

● 驱动力五:欠河南人一瓶真正的好酒,得还上

“当年宋河最红火时,市面上都买不到,配额都不够分的。”

但今天,酒还在,情怀还在。杨明超直言:“宋河欠河南人一瓶真正的好酒。”

他想用最好的粮食、最好的水、最先进的技术,把这瓶酒重新酿出来——不是为了争销量,也不是为了名酒的光环,而是“为了家人、朋友、老乡喝上一瓶安心、体面的酒。”

图源@宋河酒业

杨明超托管经营宋河后,提出十年发展纲要、四大工程和五大坚持战略,宋河涅槃重生,势能逐渐回归。

这,便是“新宋河”的起点。

它不是一场情绪化的翻篇,而是一场深思熟虑、系统筹划的再出发。

新宋河

杨明超接手宋河的一年多时间,干了四件事。

产品优化与结构调整:砍掉原有438款产品线,开发17款过渡产品,5个月内完成4大系列20余款产品线焕新;强调传统工艺保留,如120天长发酵工艺、老工人手工摘酒技术,确保质量稳定。

▎宋河将10-20年老酒作为“调味酒核”,通过“分层摘酒、分级储存”的六精分工艺,实现酒体设计的精准调控。图源@宋河酒业

数字化升级与追溯体系:投入4亿建立覆盖“粮食-酿造-消费者”的全流程追溯系统,实现数字化闭环管理;以BC一体化实现“让消费者爱喝,让终端挣钱”,强化C端触达能力。

品牌重塑与文化挖掘:挖掘57年品牌历史积淀(中国名酒、非遗认证等),结合数字媒体(抖音、快手等)进行年轻化传播;以文化属性和消费场景为核心,推出“有喜事,红宋河”承运系列等主打产品,关联人生十二大重要喜庆吉利场景。

渠道拓展与营销策略:推动“酒+宴席”“酒+本地生活”模式,布局县域终端网点,避免价格混乱;通过6000万会员体系及私域流量运营,实现消费者直接触达与精准营销。

▎宋河以遍布中原的“宋河数智酒仓”为支点,短短时间内已高效链接近2万个终端网点。图源@宋河酒业

在这个过程中,人们逐渐意识到,新宋河并非全盘推翻重建,而是一次对自身价值的再确认与放大。

它本就有技艺、有体系、有文化、有根基,所缺的,只是一个与当下语言系统相连接的出口。而这个出口,如今正在缓慢而清晰地被打开。

此刻的宋河,正将产品聚焦、工艺回溯、标准梳理、人才建设内化为一种新的文化肌理。

技术之上是机制,机制之下是判断力。而那份判断力,似乎可以一直追溯到那个夏天,窖池边的那句话——可以大胆试一试。

“周恒刚是‘将科技真正带进酒企的第一人’,而今天的酒业依然需要科学、也需要掌握科学技术的人。”

▎季克良

在“中国白酒科学文化考察走进宋河酒业”座谈会上,酒业泰斗、周恒刚酿酒科学文化研究院理事会顾问季克良提出:“我们应当怀念他、纪念他,更要弘扬他的精神。”

此刻的宋河,正是在用实际行动致敬那份精神。

在今天的白酒行业,回归并非意味着复古,创新也不等于断裂。

宋河的重启不是向潮流妥协,而是向内回望,以一整套更科学、更系统、更有底蕴的方式,重塑一个品牌与时代的连接点。

在行业越来越强调“快打”“快返”的当下,它选择了一种不那么喧哗、却更具穿透力的路径:慢下来、沉下去,把产品做好,把逻辑理清,把体系建稳。

图源@宋河酒业

科学之光未熄,文化之根未断。

新宋河,是新的开始,也是对那个黄金年代最本质精神的,一次延续式回答。

参考资料:

[1] 张丽娟. 老子故里 古城鹿邑[M]. 郑州: 中州古籍出版社, 2018: 72-76.

北斗工艺的核心,在于对窖泥的科学培养与“增己降乳”即“增己酸乙酯、降乳酸乙酯”的风味调控。“浓香型白酒的四大酯是己酸乙酯、乳酸乙酯、乙酸乙酯和丁酸乙酯。过度突出某一种,都会造成风味不协调。”李学思表示。

王志杰是酒体设计中心的部长,更多参与的是酒体设计和原酒品评质量分析和把控。

如今,王志杰主导的酒体设计以“掐头去尾、摘取中段”现场品评,严格监督摘酒环节为原则,制定出了每一车间每一班组,基酒的每一个时间段、每一层次进行质量、数量分级。制酒、评酒、勾调成为一个系统工程,也让宋河的风味轮廓越发清晰。

发表评论 取消回复