2025年早春,宝鸡市文物普查队在苇子沟村的断崖边发现了一片指甲盖大小的红陶残片。

这件距今5000年的完整尖底瓶,此刻正以倾斜的姿态半埋在灰坑里——这些造型独特的陶器不是汲水器,而是史前人类酿造美酒的见证。

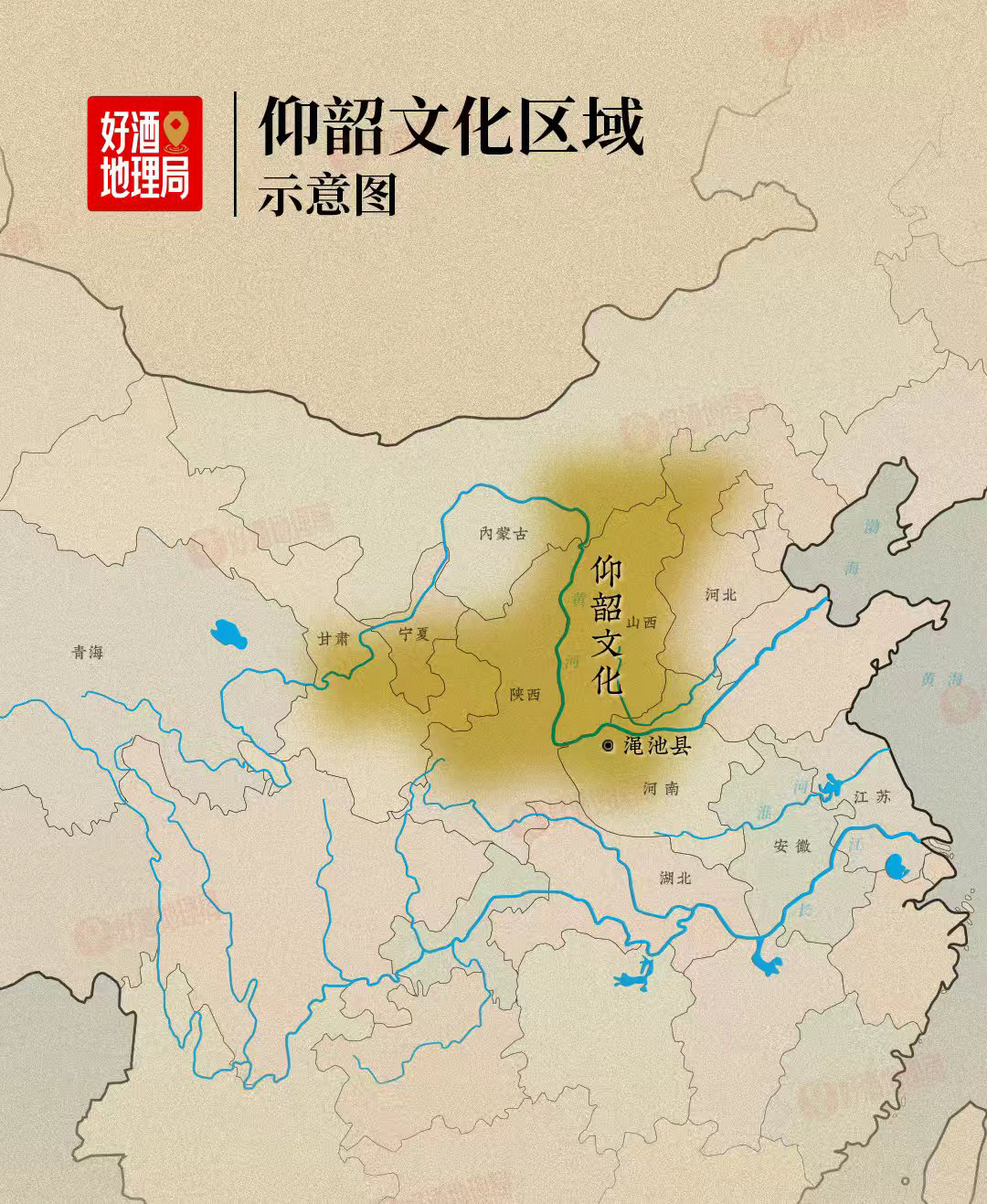

在中国新石器时代的版图上,仰韶文化(距今7000-5000年)以黄河中游为核心,创造了绵延两千年的灿烂文明。

制图@好酒地理局

近年来,随着科技考古的进步,那些沉睡在陶土里的“液态历史”逐渐苏醒,为我们揭示了先民们与酒相伴的生活图景。

近期,北京科技大学科技史与文化遗产研究院杨玉璋教授课题组与荷兰莱顿大学、郑州市文物考古研究院、中国科学技术大学等单位合作,对郑州双槐树遗址出土的仰韶晚期至龙山早期陶器进行了深入分析。

研究成果《残留物分析揭示中原地区仰韶晚期饮酒方式变化与社会复杂化过程》发表于国际知名学术期刊《Heritage Science》。

研究发现,双槐树先民的饮酒方式可能受到大汶口文化的影响,已从多人使用一件盛酒器的群体共饮转为个体使用陶杯的“独饮”方式。

史前的神秘面纱被掀开一角,这份古老的酒文化基因更跨时空呼应着如今酒业的发展趋势——独酌与悦己。

黍米的觉醒与复杂的尖底瓶

将发芽的小麦晒干磨粉,与黍米按比例混合后装入陶瓮,加入温水搅拌成糊状发酵七天,就成了存在于陕北地区的“浑酒”。

黄白黏稠的酒体带着微微的酸香,这种质朴的酿造方式与七千年前仰韶先民的技法惊人地相似。

在渭水流域的仰韶遗址中,黍始终是酿酒的核心原料。

西安米家崖遗址的分析显示,黍与薏苡、大麦及多种块根植物构成基本酿酒配方;而蓝田新街遗址在此基础上增加了稻米和芡实,形成更复杂的原料体系。

这种有意识的选择,成就了中国最早的“酿酒专用粮”。

制图@好酒地理局

2021年,河南省文物考古研究院委托斯坦福大学刘莉团队对仰韶村遗址第四次考古发掘出土的八个尖底瓶残留物进行了系统分析。

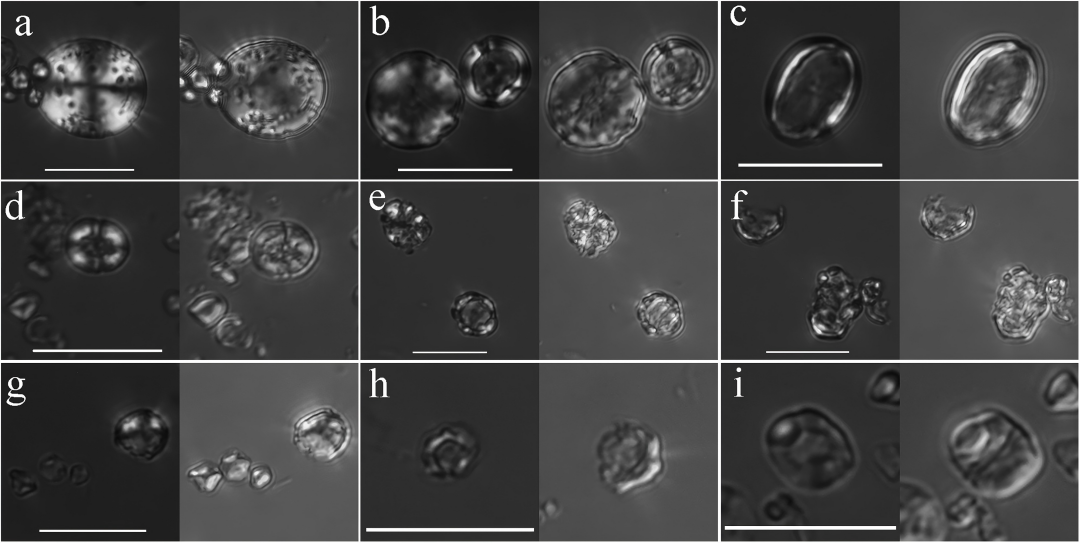

研究团队采用了非损伤性、多学科综合分析方法,包括淀粉粒分析、植硅体鉴定、酵母和霉菌检测等前沿技术,首次在中原地区确证了距今6000-5000年间谷芽酒和曲酒两种酿造技术的共存。

仰韶酿酒技术已发展出两种成熟路径:谷芽酒法与麹(曲)酒法。这与甲骨文中记载的两类酒——“酒”和“醴”对应。

前者是用发霉的谷物进行发酵的酒;后者则是用发芽的谷物酿造而成,酒精度相对较低。谷芽酒依赖谷物发芽产生的淀粉酶自然糖化,而麹酒法则利用发霉谷物制成的“麹”作为发酵剂。

数千年前,酿酒的功力便不容小觑,酒器制造的智慧也不例外。

制图@好酒地理局

如果把复原的尖底瓶泡进装满水的缸中,会发现它根本装不满水。这个实验生动证明了尖底瓶并非汲水器的学术结论。

那么,它的具体功用是什么呢?

尖底瓶外形整体呈流线型,小口尖底、鼓腹、短颈,有的有双耳,有的无双耳。针对它具体的功能,近年来,考古人员判定其为酿酒器的可能性更大。

这种小口、鼓腹、尖底的设计不但有利于发酵,也便于保温,减少蒸发,还能有效提高沉降率,这些功能特点与现代发酵容器的设计原理不谋而合。

尖底瓶外,仰韶文化遗址还发现了多种与酿酒和饮酒相关的陶器,如大口尖底器、陶杯、陶壶等。这些器皿在设计上各具特色,满足不同的酿酒和饮酒需求。

制图@好酒地理局

现代设计师从这些多样的古老酒器中获得了丰富灵感。如仰韶彩陶坊系列产品的设计把尖底瓶的曲线转化为瓶身的流线型,双耳结构演变为瓶身的装饰性把手,彩陶纹样则抽象为标签上的文化符号。

手握酒瓶时,无形中完成了与史前酿酒者的跨时空对话,古老的酒器美学仍在打动着现代消费者。

而作为最具文化代表性的器皿,尖底瓶的形制演变呈现出从实用到礼仪的渐进式发展,从中也能看出饮酒方式的变革。

仰韶早期(距今7000-6000年)以中小型为主,到中晚期(距今6000-5000年),器型更为规范化。这种尺寸变化不仅反映酿酒规模扩大,更暗示酒器从日常用具向仪式重器的转变。

那么抛开酒与酒器的礼仪功用不谈,如果人们不再用尖底瓶饮酒,新的饮酒器具是哪些?我们是否能从这些器皿中窥探到彼时人们的饮酒文化呢?

答案是可以。

复杂的饮酒方式

仰韶文化早中期,饮酒行为主要表现为群体共饮的形式。

这种饮酒方式的核心特征是多人共享同一容器中的酒液,使用吸管等工具直接从酿酒器中饮用。

在非洲、美索不达米亚和古埃及等地区,都有使用吸管从共享容器中饮酒的传统。在苏美尔人的泥板印章上,刻画着两个人使用吸管从一个巨大的小口尖底器中吸饮料的场景。古埃及的壁画中也常见多人共用吸管饮酒的画面。

刘莉教授团队通过对仰韶文化尖底瓶的微痕分析,发现不少尖底瓶口沿有竖向擦痕,与实验考古中用芦苇摩擦陶片后留下的痕迹接近。这为咂酒群饮的存在提供了实物证据。

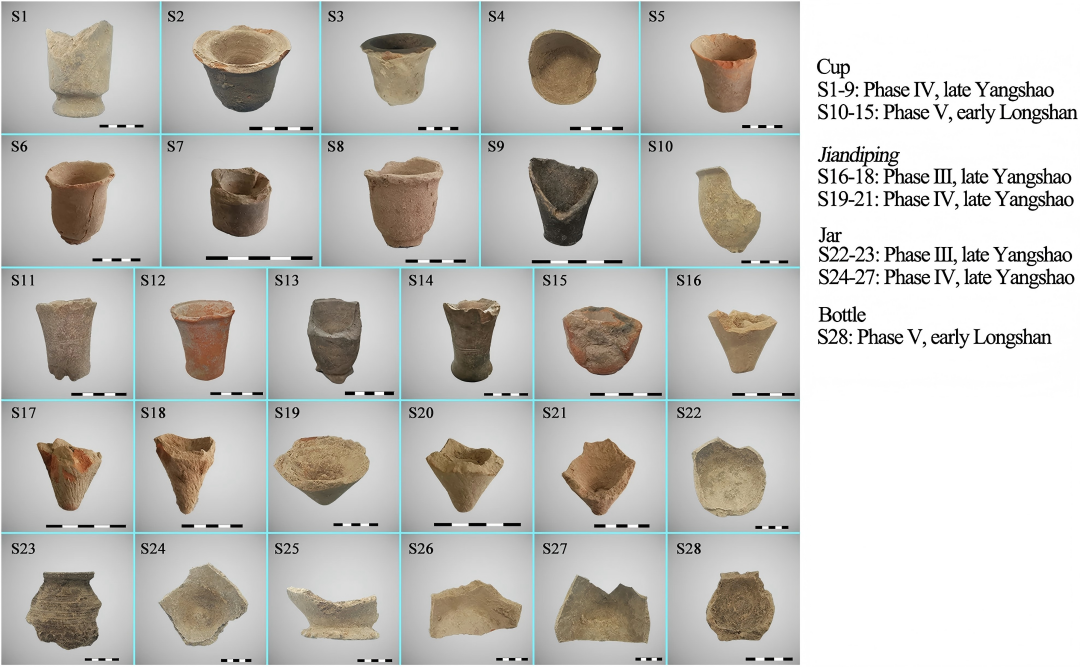

▎研究分析涉及的双槐树遗址部分陶器标本。图源@参考文献4

这种共饮方式反映了仰韶文化早中期社会的基本特征:相对平等的社会结构、强调集体利益的价值取向、通过共享食物和饮料强化社会纽带的行为模式。

而在仰韶文化晚期,饮酒方式发生了显著变化。

晚期社会愈加复杂化,酒的政治功能凸显。这种转变在酒器分布上体现为:早期尖底瓶普遍出土于居住区和墓葬,而晚期大型尖底瓶更多发现于中心聚落的礼仪性建筑中。酒的分配权逐渐集中,成为社会分层的物质指标。

在论文中,杨玉璋教授课题组通过对双槐树遗址出土陶器的分析发现,曾经地位颇高的尖底瓶,未发现任何与酒类相关的残留物。

而多件陶杯的内壁保留带有酿酒损伤特征的淀粉粒(来源于谷物、豆类、块根类植物),同时含有多种发酵饮品中常见的有机酸成分。

▎双槐树遗址陶杯表面提取到的酿酒损伤淀粉粒。图源@参考文献4

实验表明,仰韶晚期人们大多开始用陶杯饮酒。

陶杯相比尖底瓶,容积要小数倍,不可能再用于共饮,于是得出结论——仰韶晚期的饮酒方式已从多人使用一件盛酒器(如尖底瓶、壶等)的群体共饮转为个体使用陶杯的“独饮”方式。

个体饮酒的出现,则使得饮酒行为可以被差异化、等级化。不同的个体可以使用不同类型、容量和精美程度的酒器,饮用不同质量和品种的酒液。这种变化为后来青铜时代酒礼制度的形成奠定了基础。

其实,如今我国西南地区少数民族集体饮礼的传统依然鲜活,保留了“咂酒”习俗。大碗或一坛子酒轮流传递,长辈先饮,晚辈后尝,敬酒时的客套推辞与劝酒词,都透着仰韶群饮传统的影子。

“有酒如渑,有肉如陵”的典故从《左传》记载的晋齐宴饮,到元代邓牧的诗句,再到当代渑池地区的酒文化宣传,这一意象延续两千余年,成为连接古今的文化记忆。

古今的碰杯

作为中原地区最为重要的文化之一,仰韶文化分布区位于南北过渡地带,这里便成了文化交流和融合的沃土。仰韶文化本身也成为“接纳”与“创新”的最佳诠释。

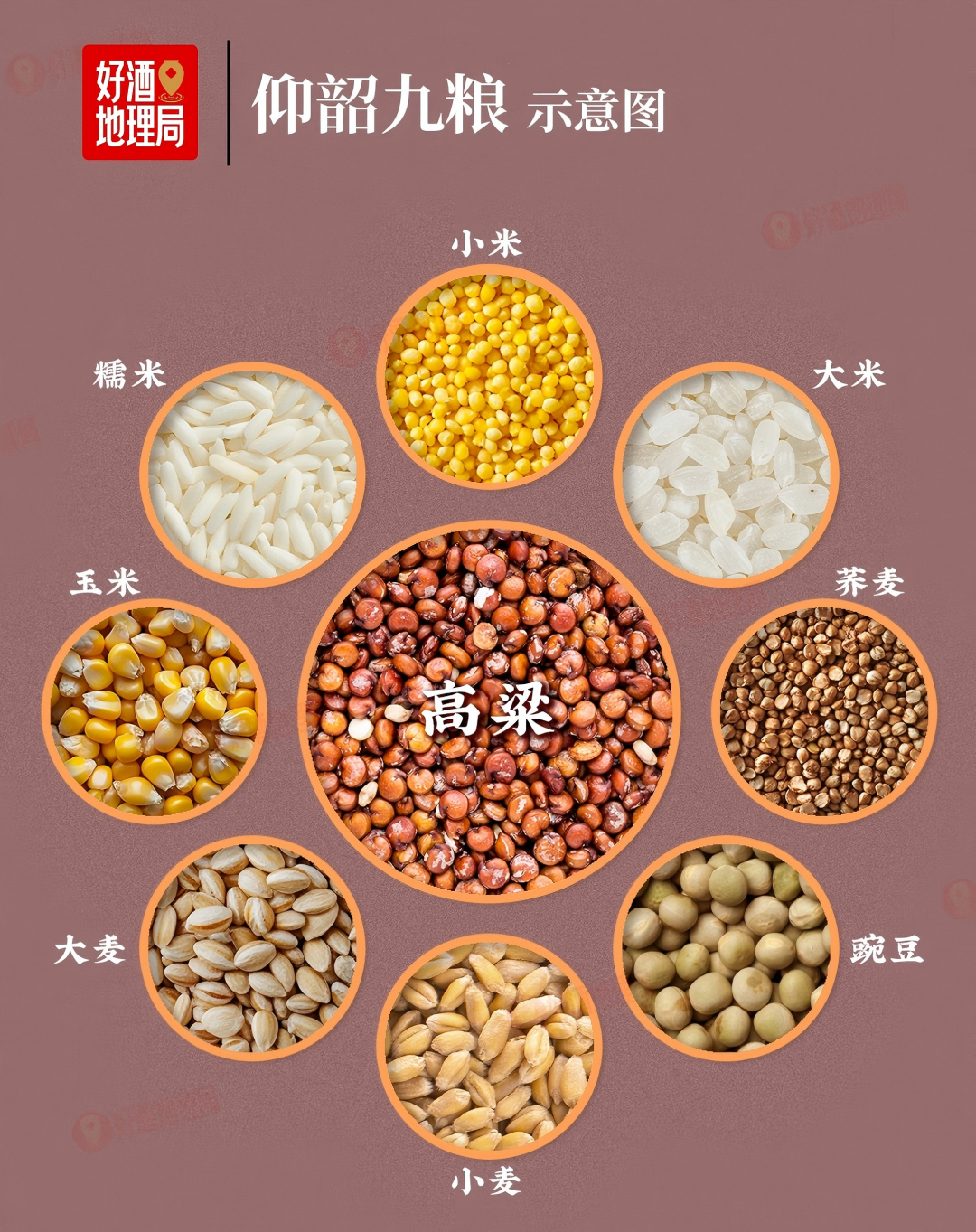

仰韶文化时期,农业生产取得了显著发展,为酿酒提供了丰富的原料基础。残留物分析显示,仰韶先民使用了包括大米、黍、薏苡、豆类、山药和百合在内的多种植物作为酿酒原料。

这些作物的来源各不相同:黍是北方旱作农业的代表,大米则源自长江流域的稻作农业,薏苡可能来自南方或西南地区,块根类植物则是采集经济的产物。这种多元配方的出现,表明仰韶文化已经与周边地区建立了广泛的交流网络。

陶器形制的传播更是文化活跃交流最直接的证据之一。

▎仰韶文化彩陶器。图源@视觉中国

大口尖底器的分布尤为引人注目。相似形制的大口尖底器出现在相距1000多公里的内蒙古白泥窑子、江苏东山村等遗址。这种跨地区的器形一致性,不可能是独立发明的结果,而是文化传播和交流的明证。

陶杯的传播同样具有启示意义。双槐树遗址出土的陶杯,其形制可能受到大汶口文化的影响,表明仰韶文化晚期与东方地区存在着密切的文化交流。

中原之大,在于交通之通达、心怀之博大、视野之阔达。

仰韶时期形成的开放包容、兼收并蓄、创新开拓的文化态度,成为中原乃至中华文明的重要特质。

一脉相传至现代酒业,可以从仰韶酒业的创新之路上直观感知。

图源@仰韶酒业

如果在二十一世纪前后成为仰韶酒业的员工,可能会见证那个时代最为大胆的创新。1995年进入仰韶集团一分厂工作的史群伟便是其中之一。

世纪之初,豫酒整体发展形势较为严峻,如何保证品质的同时,打出豫酒鲜明的风格,成为彼时整个技术团队要肩负的使命。

2004年,仰韶酒业董事长侯建光提出“不拘一格,自成一格”的香型创新理念。随后四年,以史群伟为代表的团队反复实验,最终确立“九粮六陶、多香融合”的陶融香型工艺。

制图@好酒地理局

在原有工艺基础上大胆改单粮为九粮,优化陶池发酵、陶甑蒸酒工艺,巧妙融合仰韶文化的陶制器具特征。

这种创新不是对传统的背离,而是对仰韶多原料酿酒传统的现代发展。

仰韶陶融型白酒在酒曲的使用上,采用业内少见的混合曲,包括大曲、小曲和生物曲三种。

由于渑池特殊的地理环境,其高温曲制曲温度可高达70℃,这一超高温成为其他白酒产区无法复制的特点之一。

从陶融大曲中,可分离得到细菌37株,酵母菌22株。其中8种细菌和5株酵母初步确定为具有产香性能的菌株,且不同菌株发酵产生的香味成分各不相同,这正是陶融型大曲具有复合曲香的科学原因。

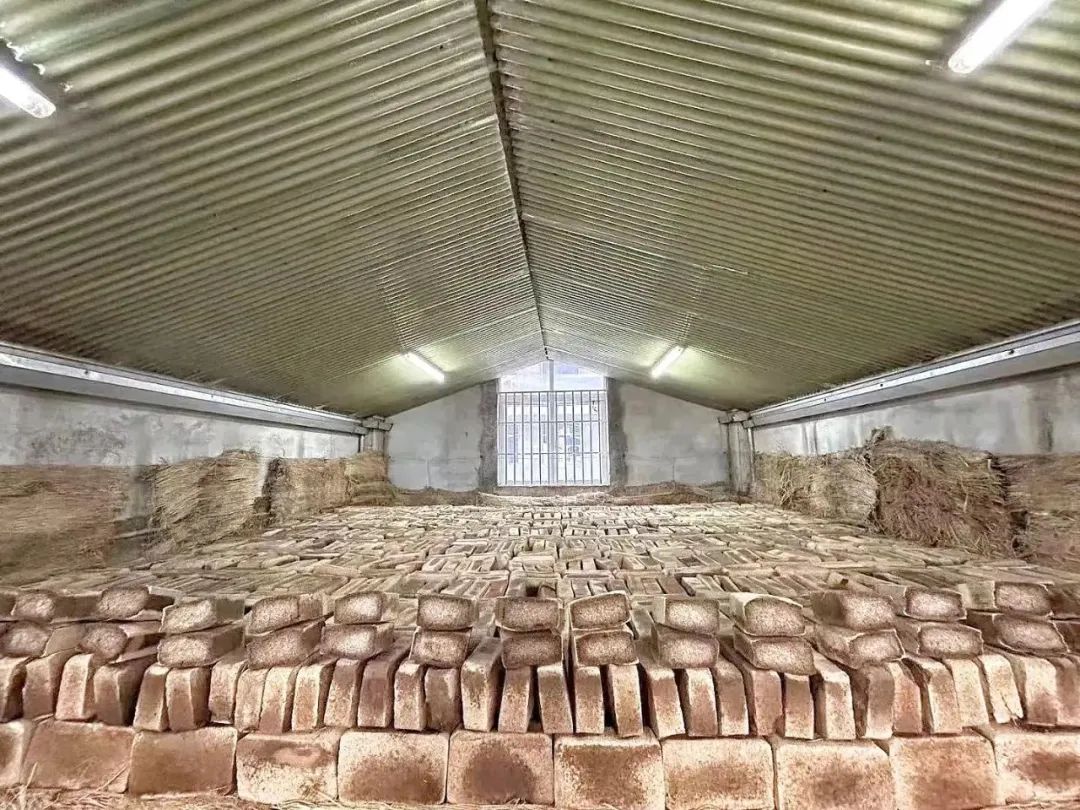

▎陶屋制曲为仰韶首创。将陶屋用作曲房,其四壁陶片上有大量微孔,有利于微生物的富集和曲胚的培养生香。图源@仰韶酒业

这种多菌种混合发酵的智慧,与在仰韶尖底瓶中发现的多种微生物遗存形成了跨越千年的对话。

2023年落户河南仰韶的中国酒曲研究院,以仰韶文化为起点探索中国酒曲的发展脉络,其对多曲混合发酵技术的研究,不断续写着中国酒曲的故事。

酒,是反映社会复杂化进程的一面镜子。饮酒方式的改变,同样是社会结构、价值观念和文化传统深刻变革的体现。

于是,对仰韶酒文化的研究,也为当代酒文化的社会功能提供了历史视角,是关于现在和未来的思考。

从集体到个人的饮酒方式,正与现在远离“商务饭局”的私人饮酒场景极为相似。

而七千年来的酿酒史不仅是技术的演进,更是文化基因的传承与创新。

▎仰韶酒业去年投产的仰韶陶融4号车间引进了“全自动装甑机器人系统、在线数据采集控制、自动分级分段摘酒系统”等国内领先技术和设备,体现了仰韶酒业对质量、创新和可持续发展的极致追求。图源@仰韶酒业

从仰韶文化的谷芽酒,到仰韶“陶屋制曲、陶窖发酵、陶甑蒸馏、陶砂过滤、陶坛贮存,陶瓶装酒”的“六陶工艺”,技术在进步,但核心的微生物发酵原理一脉相承。

学者用陶器残留物分析打开“微观窗口”,我们得以窥见史前酿酒者的技术智慧;而现代酒业对文化遗产的创造性转化,则赋予古老传统以新的生命力。

在这个意义上,每一杯源自黄河流域的美酒,都是流淌着仰韶文化基因的现代表达,承载着华夏文明特有的物质记忆与精神追求。

参考资料:

[1]刘莉.仰韶文化与酒[M].北京:文物出版社,2021.

[2]中国社会科学院考古研究所,河南省文物考古研究所.灵宝西坡墓地[M].北京:文物出版社,2010.

[3]刘莉,王佳静,刘慧芳.半坡和姜寨出土仰韶文化早期尖底瓶的酿酒功能[J].考古与文物,2021(2).

[4]Liao, J., Yang, Y., Gu, W. et al. Pottery vessels and alcohol consumption at the late Neolithic Shuanghuaishu site in Central China. npj Herit. Sci. 13, 348 (2025).

[5]刘莉.早期陶器、煮粥、酿酒与社会复杂化的发展[J].中原文物,2017,(02):24-34.

[6]刘莉,李永强,陈星灿.仰韶文化晚期大口尖底器的酿酒功能初探[J].中原文物,2024,(04):51-61.

发表评论 取消回复