文丨田洪涛

编者按:为唤醒“五十三优”历史价值、激活品牌生命力,云酒头条特推出“寻访国家优质酒”系列活动及文章。

我们将深入企业一线,系统梳理“五十三优”的历史文化脉络、工艺传承体系及市场突围经验,通过全媒体平台向行业及消费者传递“国优”品牌的真实价值。

作为行业媒体,云酒头条始终关注白酒产业生态多样性。此次行动既是对计划经济时代品质标杆的致敬,更是为区域酒企提供价值重估的公共平台。

现诚邀“五十三优”企业与我们共同书写这段产业记忆,让“国家优质酒”不再只是博物馆的标签,而成为消费市场的活性资产。

联系人:田洪涛

联系电话:18663826979

1989年第五届全国评酒会评选出的“五十三优”白酒企业,不仅是工艺的标杆,更是改革开放浪潮中的经济缩影。这些企业的命运起伏,折射出政策调控、市场变革与企业战略的复杂互动。

从珍酒依托国家科委项目崛起的科技基因,到孔府家借助广告营销冲击全国市场的胆识,再到习酒在债务危机中的绝地求生,它们的兴衰故事背后,隐藏着实体经济转型升级的深层逻辑。

当我们将“五十三优”白酒企业的编年史,铺陈于改革开放四十余年的坐标轴上,便清晰可见三个决定性变量的共振——政策调控的指挥棒、市场经济的无形之手、企业战略的生死抉择。

#“五十三优”兴衰启示录 推荐阅读

国家优质酒的时代觉醒与重生密码

█ 政策东风下的集体腾飞(1984-1992)

1984年10月,党的十二届三中全会通过《中共中央关于经济体制改革的决定》,提出和阐明了经济体制改革的一些重大理论和实践问题。此后,以城市为重点的经济体制改革全面展开。《决定》像一剂强心针激活了沉睡的地方酒企。

1988年,中共中央政治局通过了《关于价格、工资改革的初步方案》,决定放开绝大部分商品价格,以转换价格机制,逐步实现“国家调控市场,市场引导企业”的要求。价格的放开,使名白酒一夜之间身价陡增,销售一时大火。

双重政策的加持,成为酒企早期崛起的关键。

珍酒厂的发展刚好遇到了这一政策风口。1985年,在贵州遵义,科研人员历经十年、3019次分析实验完成的“茅台酒易地生产试验”,得到白酒泰斗周恒刚等20多位国家级专家的认可。该项目因国家重视程度高、投入资金多、参与力量强、试验周期长、取得成就大、业内影响广,被称为“中国白酒一号工程”。

1986年,时任国务院副总理方毅挥毫泼墨,用“酒中珍品”确定了珍酒厂的名称。1989年珍酒斩获国家质量奖优质奖。1991年,珍酒产能突破1000吨,产能规模位居贵州酱酒企业第三;次年,珍酒实施的2000吨技改项目被列入贵州省“八五”期间重点技术改造项目。

当时的习酒也得到了地方财政的大力扶持。同一时期,习水县财政拨巨款扶持习酒厂提升产能,1988年实现浓香3000千升、酱香3000千升的生产规模。1991年,习酒在浓酱并举“双3000升”规模的基础上,兼并、收购习水县向阳酒厂、习水县龙曲酒厂和习水县习林酒厂,塑造了黄金坪、大地、向阳、东皇四大生产区,形成了“十里酒城”总体布局。

作为酒业湘军的“标志名片”,白沙液酒厂早期受益于毛主席命名的品牌效应,改革开放之初,更是受益于各类政策的支持,生产规模不断扩大,经济效益和社会效益连年递增。1984年,获轻工业部酒类质量大赛银杯奖;1988年,获首届中国食品博览会金奖;1989年,获第五届全国白酒评比银质奖,白酒泰斗周恒刚还特地为白沙液题了一首诗,“莫向牧童问酒家,乘车策马赴白沙,瓮开不晓香几许,蜂蝶飞来误认花”,一时风头无两。

伴随时代红利,众多“五十三优”企业迈入发展快车道,但一些调整类政策的出台却又让部分酒企进入深度调整的边缘。

1987年,在全国酿酒工业增产节约工作会议中,国家提出了饮料酒发展的四个转变:普通酒向优质酒转变,高度酒向低度酒转变,蒸馏酒向酿造酒转变,粮食酒向水果酒转变。

这次会议总的精神是,重点发展葡萄酒、水果酒,积极发展黄酒,稳步发展啤酒,控制白酒总量。白酒“受限”,部分“五十三优”酒企业一时间面临生死抉择。

加之1989年国家出台的“名酒不准上公务宴席”“不准用公款购买烟、酒”的规定,进一步重挫了白酒企业。面对行业调整,各酒企的战略开始分化,茅台、五粮液和剑南春等坚持涨价策略,而泸州老窖、古井贡酒和山西汾酒等则推出“名酒变民酒运动”,直接冲击了“五十三优”的市场份额。

“五十三优”企业在政策暖阳与监管春寒的交织中砥砺前行。

█ 市场化转型的生死时速(1993-2003)

刚刚迈进市场门槛的白酒企业,对于市场经济这门新课显然准备不够,他们盲目扩大产能,无视行业规范大搞花样促销,并不惜血本借助广告实施“空中轰炸”。

一时间,白酒市场群雄逐鹿、狼烟四起,一些名不见经传的酒企一夜窜红,一些国家名优酒却日渐“消沉”,白酒市场“红火”的背后透射着一种“乱而无序”。为扶优限劣,规范发展,在接下来的几年中,国家又相继出台了系列税收调控政策。

1994年,国家对白酒开征25%的消费税,加上17%的增值税以及其他一些税种,白酒的税金总和占据了白酒销售额的40%以上;

1997年,国家再度调整白酒税制,大幅提高配制酒消费税率,同时出台“白酒广告费税前不得列支”等一系列措施;

2001年5月,国家对白酒消费税实施重大调整,出台“复合计税”政策,在维持对粮食、薯类白酒分别按出厂价征收25%和15%从价税不变的前提下,再对每斤白酒按0.5元从量征收一道消费税,并取消外购酒可以抵扣消费税政策;

2002年,国家取消对白酒上市公司先征后返18%的所得税优惠政策。

这些税收调控政策的出台终结了地方保护主义,白酒行业进入残酷的淘汰赛,转型成发展必然。

江苏高沟酒厂(今世缘前身)的转型堪称典范:1995年,当高沟特曲被认定为国家浓香型白酒实物标准样品时,秦池、孔府家为代表的鲁酒、以仰韶、林河为代表的豫酒,正在全国纵横驰骋,与全兴等川酒激战厮杀。江苏市场上,本来就有“三沟一河”兄弟阋墙,谁知背后皖酒突然新崛起,并迅速加入战团,种子、口子、双轮(高炉家)出手狠辣,采用全新营销招数,锁定餐饮终端,在江苏”地盘跑马圈地。

围追堵截之下,苏酒品牌压力陡增。高沟酒厂也一度到了破产边缘,于1996年8月最后一搏,推出全新品牌今世缘,将产品命名为星球系列,一共三款产品“地球”“太阳”“月亮”。

凭借厚重的技术积淀、对南京消费者口感偏好的准确把握,以及企业背水一战的悲情,今世缘产品一上市便获得了消费者的青睐,迅速在消费者中建立口碑。一年后今世缘品牌重新搭建运营主体,跳出低端低价,“缘”定柔雅香型,避开血腥的红海竞争,开启了新的征程。

现代意义上的丛台酒业转型始于1994年。那一年,邯郸市酒厂改制为“邯郸丛台酒业股份有限公司”,实现经营体制的转变,成为河北省白酒行业第一家成功改制的酒厂。改制效果明显,1999和2000年连续两年实现利税超亿元,被授予“全国质量效益型先进企业”。

然而,自2001年以后,丛台酒业面临着来自假冒伪劣产品的冲击以及内外多种不利因素的影响,导致其市场和效益严重下滑。企业遭遇了前所未有的挑战,发展陷入困境。穷则变,变则通。二十一世纪初,丛台酒业对企业进行了股份重组和优化调整,真正焕发出新的生机与活力,经济效益大幅提升。如今,丛台酒业的产品销售市场已覆盖河北省内主要地市,并成功拓展至京津、山东、河南、江苏等部分地市,再次在白酒市场上占据了一席之地。

转型战场,向来生死并存。有人登顶,就有人跌落。西陵特曲的转型令人扼腕。

在湖北市场,西陵特曲以“浓头酱尾”的兼香风格,与白云边的“酱中带浓”形成差异化。这一工艺使其成为湖北兼香型白酒的另一代表。1984年、1988年,西陵特曲连续两届获评“国家优质酒”。如此大好局面,西陵特曲没有保持却出现了战略失误。

1994年酒厂改制成立集团后,盲目拓展房产、化工、建材等非酒类业务,导致资金分散、白酒主业衰落。同时,产品线混乱,品牌形象受损。同期白云边等竞品通过技术升级和资本投入迅速崛起,而西陵特曲在2012年搬迁至枝江市董市工业园后,仍未能扭转颓势。

西陵特曲的兴衰反映了地方名酒在市场化转型中的典型困境:工艺创新曾使其跻身全国名酒行列,但战略短视与管理混乱加速了没落。

█ 行业洗牌中的战略博弈(2004-2012)

2004年-2012年,中国白酒市场经历了从高速增长到分化的周期演变,与经济政策及税收调控深度关联。

2004年-2008年,中国加入WTO后,经济高增长与消费升级推动白酒需求爆发,固定资产投资热潮催生高端商务宴请场景,行业产量从311万吨增至569万吨。

2006年消费税改革挤压低端酒利润,加速行业集中;2008年企业所得税率统一至25%,内资酒企利润空间扩大。全球出现金融危机后,中国推出“四万亿”经济刺激政策,拉动高端消费复苏,2012年行业收入突破4000亿元。“十一五”规划(2006-2010年)提出淘汰落后产能,推动白酒行业向规模化、品牌化发展,2010年规模以上企业数量较2005年减少40%。

2004年-2012年是中国白酒行业的黄金发展期,部分“五十三优”企业也正是抓住这一风口完成崛起。

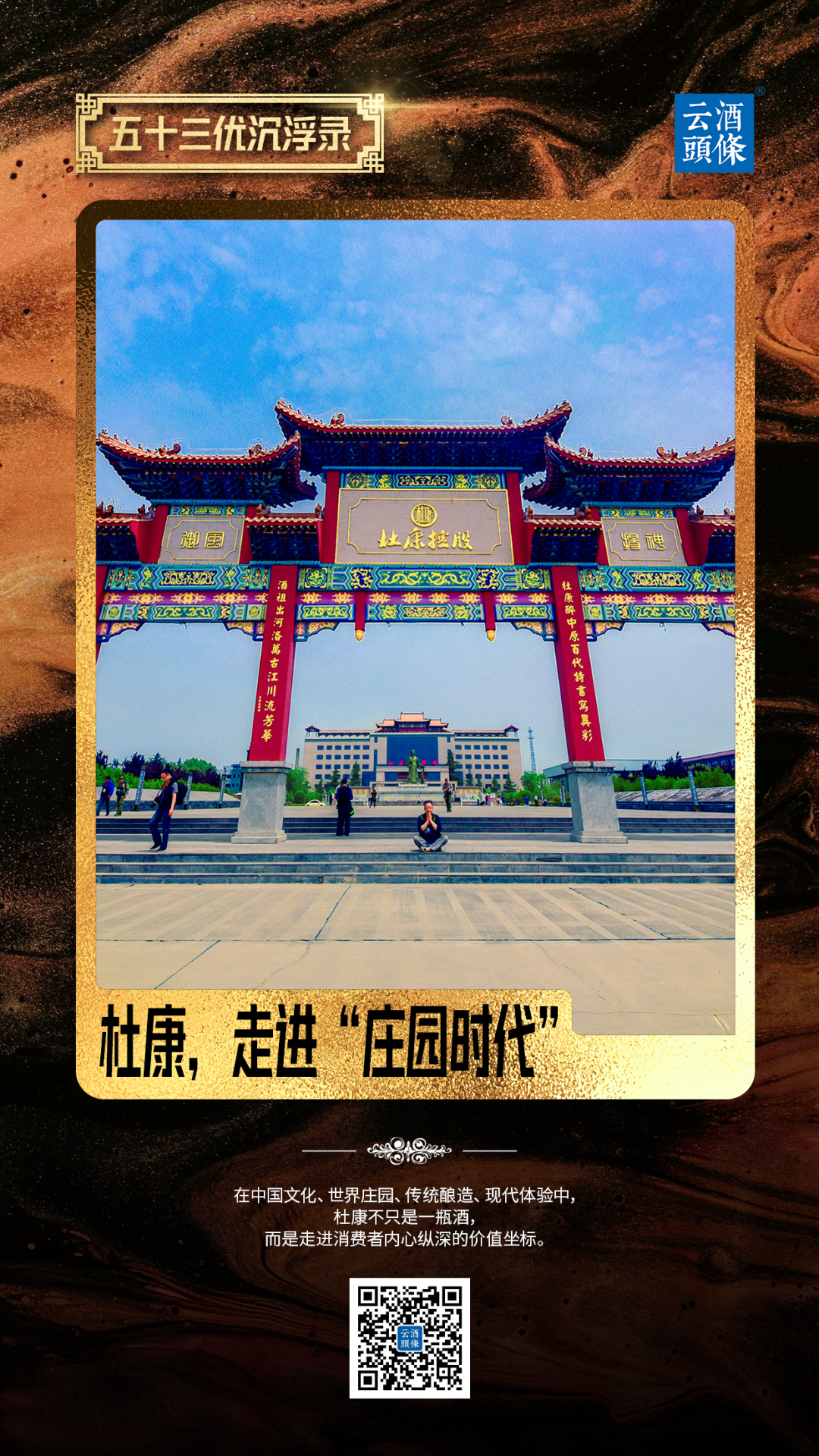

河南杜康酒业的复兴堪称区域品牌突围的经典案例。2009年,在河南省政府主导下,洛阳杜康控股完成对汝阳杜康、伊川杜康的整合,终结长达20年的商标争夺战。借助政策扶持与文化营销,杜康推出“酒祖杜康”系列并密集投放央视广告,2012年营收突破15亿元,较整合前实现跨越式增长,被评价为“区域名酒复兴的标杆”。

宜宾叙府酒业的崛起则展现了差异化定位的力量。面对五粮液、泸州老窖的强势竞争,叙府2006年推出“柔雅”系列,瞄准100-200元大众酱香市场,2012年销售收入达8.2亿元,十年增长近十倍。

相比之下,陕西太白酒业在这一阶段的境遇令人惋惜。太白酒是陕西省唯一的国家优质白酒。本世纪初,酒厂经历了一系列的波折与挑战,导致出现衰败困境。

首先是商标之争。尽管重庆万县太白酒最终在商标上加上了“诗仙”两字以示区别,但这一争斗还是给双方品牌带来了负面影响。其次是与西凤酒在中端市场的竞争中,又导致了对外形象的受损。最后是股权争夺。尽管太白引入资本,但由于“文化差异大、磨合时间过长”等问题,致使太白酒销售出现下滑,企业陷入被动。

这一时期,“五十三优”企业的兴衰分化,本质是政策与市场的双重筛选。白酒行业的“黄金十年”并非普惠式增长,政策合规性、技术投入与区域深耕能力构成了生存的关键三角。当2012年末“八项规定”敲响公务消费警钟时,早已完成市场化转型的企业继续高歌猛进,而依赖粗放模式者则举步维艰。

█ 新消费革命的存量搏杀(2013至今)

2013年至今,中国白酒市场经历深度调整与结构性升级,政策调控与消费转型成为主导因素。

2013年,限制三公消费的“八项规定”全面实施,公务消费需求锐减,高端白酒价格腰斩,行业进入深度调整期,各大酒厂受到了很大冲击。

2015年供给侧改革启动,环保法、白酒污染物排放标准等政策加速淘汰中小产能,规模以上酒企数量从2015年的1509家减至2020年的1040家。

2020年疫情后,“新国标”明确白酒纯粮酿造定义,加速低端勾兑酒退出。2023年白酒产量降至449万千升,但头部企业利润占比升至87%,市场呈现“量减价增”的寡头格局。此阶段行业从政策冲击转向消费驱动,品质化、品牌化与数字化成为突围关键。

这一阶段,中国白酒行业经历结构性变革,“五十三优”企业有的通过香型创新或区域深耕实现突围,有的坚守品类逆势增长,更有部分无法应对变革而悄然隐退,其分化逻辑与酱酒周期深度绑定。

借势酱酒热成功转型者——贵州湄窖。作为老字号酒企,湄窖一直深耕浓香酒,在贵州酱酒文化中并不“吃香”。同时因为缺少创新、产品单一、人才断层等原因,湄窖酒市场占有逐年缩减。到2011年8月,湄窖酒销售额不到1000万。

2011年底,湄窖酒业经过资产重组后,集合习水、仁怀、茅台和湄潭四地的酿造资源进行酱酒的酿造;同时,保留湄窖浓香的优势,继续生产老湄窖浓香酒;投入1.5亿资金进行技改,完成智能包装中心、百万件成品库、万吨酒库、酱香车间、污水处理的改造,使湄窖进入一个崭新的状态。目前,湄窖酒业拥有酱香5000吨,浓香2000吨,茶香1000吨的生产规模。

坚守品类的逆势者——湖北白云边。市场转型阶段,白云边也曾陷入半停产状态。但2004年,企业开始改制,并依托改制成为民营企业。改制后的白云边灵活面对市场,业绩提升明显。2007年,白云边实现税金过亿元。

面对酱香热潮,作为兼香型“五十三优”代表,白云边避开与酱酒、浓香头部品牌的直接竞争,2015年推出“年份陈酿”系列锁定200-500元价格带,2022年营收达70亿元,占兼香型市场35%份额。2024年完成营收78.03亿元。白云边通过差异化香型抵御酱酒冲击,完成了市场逆袭。

深度调整中,逆袭者都是有备而来,衰退者都因僵化固守。很不幸,黑龙江玉泉酒、河南林河酒成为调整大潮的衰退者。它们的衰落,暴露了区域品牌的系统性困境。这其中,有品类僵化、区域市场被挤压、产品结构单一、质量不过硬、环保不达标等种种原因。

这一阶段表明,“五十三优”品牌的历史光环已不足为继,唯有精准卡位品类趋势、强化合规能力者,方能穿越周期实现复兴。

从“五十三优”军团的分化轨迹可见,政策红利可能成就一时辉煌,但持续成功需构建“政策适应力-市场洞察力-战略执行力”的铁三角。

在数字经济时代,白酒行业的竞争已从产能规模转向生态构建。正如2023年新质生产力理论所指出的,企业需融合技术创新、模式创新、管理创新,方能在产业变革中立于不败。这些跨行业的经验,为“五十三优”企业提供了穿越周期的启示录——唯有将政策机遇转化为治理能力,将市场波动淬炼为战略韧性,才能在时代洪流中书写新的产业史诗。

发表评论 取消回复