AI阅读分析中...

在白酒业内广为流传着一句话:“粮为酒之肉。”粮食中的淀粉在时间的催化下发生质变,这才有了华夏文明与酒文化的千年连接。

如今,在科技力量的加持下,人类对于微生物的探索已经越来越清晰。寻找酿酒原料的科学原理,也成为提升白酒品质和风味的关键议题。

今年2月,四川轻化工大学酿酒专用粮研究团队在国际权威TOP期刊《Food Chemistry》发表论文,作为团队与四川宜宾恒生福酒业集团有限公司连续4年的窖内生产试验的阶段性成果之一。

通过试验,该论文揭示了酿酒专用粮对浓香型白酒风味形成的影响,并得出三大核心结论:

与真菌相比,更多种类的细菌对物理、化学变化更敏感。

高粱对糟醅的细菌多样性和代谢产物有显著影响。

甘油磷脂对微生物抗逆性和白酒风味具有潜在影响。

近日,好酒地理局与论文第一作者四川轻化工大学生物工程学院祝辉博士和论文通讯作者四川轻化工大学生物工程学院马懿教授、王凝副教授展开了一场对话。

希望通过他们的介绍,能够让读者对“酿酒专用粮”的科学性及背后隐含的风土生态,拥有更加深刻和具体的感受。

专用粮的“小世界”

酿酒专用粮并不是一个新鲜的话题。

当越来越多的企业意识到酿酒原料与白酒品质的关联性,围绕酿酒专用粮展开的研究也呈逐年上升趋势。作为占据酿酒原料主要份额的高粱,自然也就成为了酿酒专用粮的重点研究对象。

在业界普遍认知里,适合酿酒的高粱通常具有皮厚耐蒸煮、易糊化、支链淀粉含量高、单宁适中等特点,例如大名鼎鼎的“川南糯红高粱”。

▎俗语称:“好酒离不开红粮”,原粮品质关无疑是白酒酿造的首道关卡。

祝辉介绍,酿酒专用粮的背后实际上也是浓香型白酒复杂生产体系下的风土表达,与川南地区的生态环境具有密切联系。

川南特有种质资源及高温高湿条件下出现的“假熟”现象,能够使得酿酒专用高粱呈现出“物理结构疏松”和“化学成分多样”的品质特征,使其在作为酿酒专用粮的品质上形成较强的自然垄断性。

但是,酿酒专用高粱如何通过微生物和代谢物的发酵全面影响白酒风味的形成,在很大程度上仍然是未知的。

四年前,祝辉所在的团队与恒生福酒业合作开展了连续窖内实验,他们采用的酿酒专用粮品种是宜糯红4号。

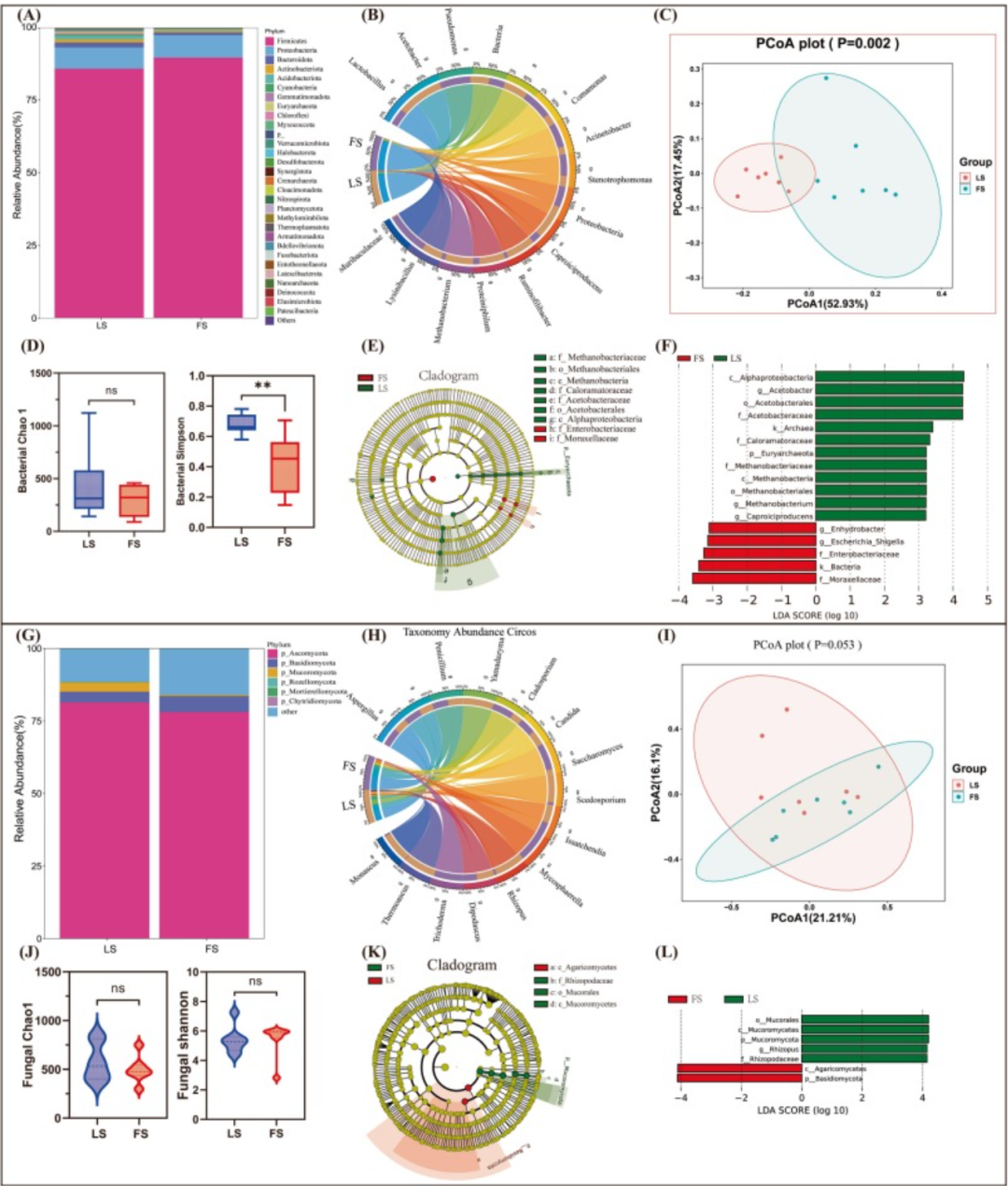

实验发现,与普通商品粮相比,宜糯红4号发酵的糟醅具有更高的微生物多样性和均匀度,并且在共现网络分析中展现了更高度的复杂性和内聚性。

▎两种高粱发酵后糟醅中微生物结构分析,细菌(A-F)和真菌(G-L)。门水平:细菌(A)和真菌(G);属水平:细菌(B)和真菌(H)。基于细菌(C)和真菌(I) ASV的PCoA;细菌(D)与真菌(J) α-多样性指数的比较;采用线性判别分析(LDA)确定不同糟醅微生物的类群特征、Lefse值分布直方图(F) (L)和进化分支图(E) (K)的差异。

此外,团队还采取了非靶向代谢组学研究,改进了多数研究停留在支链淀粉和单宁含量等常规指标的局限,将能够检测到的代谢物“一网打尽”,从而发现酿酒专用粮与普通商品粮在脂类、酮类及氨基酸类的代谢物上存在着显著差异。

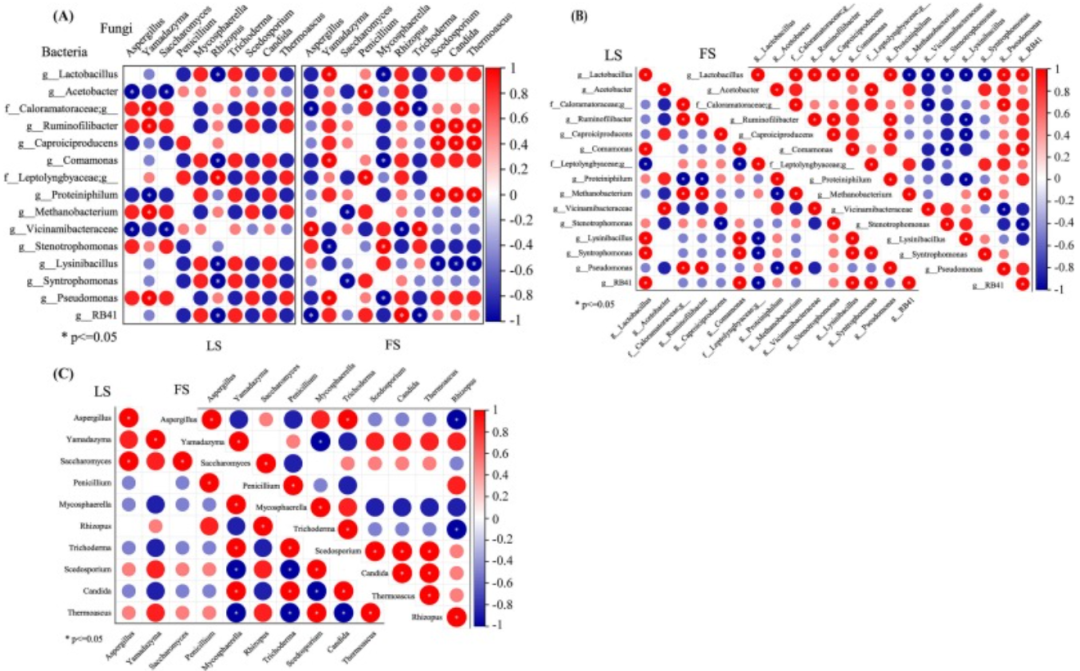

这次试验还发现了甘油磷脂是潜在的酯类风味前体成分,并鉴定出与之相关的3种细菌和9种真菌。它们之间的动态变化引起酒体中酯含量的变化,最终达到了改善白酒品质的效果。

在发酵的动态过程中,真菌和细菌会在不同阶段担起重任,与其他酒类相比,浓香型白酒拥有更加复杂的细菌多样性。只有将真菌和细菌分别研究透彻,才能找到二者之间相互作用的规律,以及它们与代谢产物之间的关系。

▎基于优势物种下的细菌与真菌(A)、细菌与细菌(B)和真菌与真菌(C)之间的Spearman相关性分析。圆的大小表示相关的强度,而红色和蓝色分别表示正相关和负相关。只有明显的相关性(| r |> 0.7,p <0.05)用星号标记。

例如论文中提到的“小世界”网络特征,它源自于微生物之间纵横交错的互作关系,或拮抗、或协同。随着发酵过程的推进,最终形成了“功能分化”和“群落聚集”效应明显的微生物生态网络,共同塑造了浓香型白酒独特的风味特征。

“如果某一类代谢产物相对比较多,那意味着具备相应代谢功能的菌群相对活跃。这里的菌群不仅包含某一种属的微生物,也包含跨种属微生物之间通过互作关系的影响下,达成微生态平衡过程中积累代谢产物的情况,也是大量微生物协作得到的结果。”

但祝辉也提出,科学分析只能作为一种辅助方式,不能一概而论。菌群始终处于不断变化之中,不同的地理生态也会孕育出不同的菌群特征,要尊重自然菌落的演变规律。

此外,甘油磷脂还具有促进脂肪酸的可用性和提升微生物对环境胁迫的耐受程度的功能性。与普通高粱相比,宜糯红4号酿酒的糟醅中富含更多的甘油磷脂,这也从侧面再次印证了酿酒专用粮的风味加成作用。

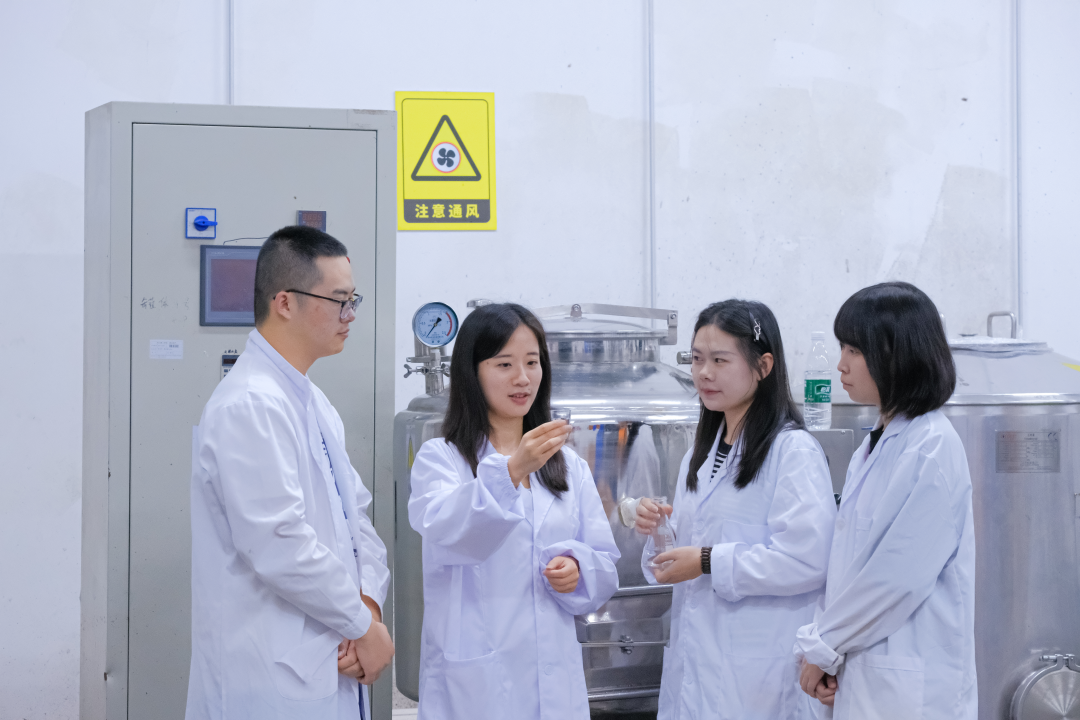

实验室到酿酒车间

四年前,四川宜宾恒生福酒业集团有限公司董事长刘英决心启动五粮浓香体系下的酿酒专用粮探索,将厂内名优窖池用于开展酿酒专用粮连续窖内生产对比试验。

▎四川宜宾恒生福酒业集团有限公司酿造车间。

将实验室直接“搬”到酿酒车间,是非常难得的一次机会。

“半开放的发酵环境、发酵过程中的微生物动态、不同生产规模下的实际产能……这些都是实验室无法模拟的,我们完成了一次真正的生产线实验。”王凝说。

与此同时,现实生产中面临的各种“变量”和不稳定因素,也成为了团队需要不断克服的挑战。

与单粮酿造体系相比,五粮浓香体系涉及到多种酿酒原料,它们的品种、配比、蒸煮时间、入窖温度等都需要通过多次试验进行调整,直至形成理想的参数。

为了确保试验的严谨,祝辉团队将5口窖池采用酿酒专用粮,另外5口采用普通商品粮,酿酒过程中的各个参数均保持统一,以此来进行对照试验。

王凝介绍,浓香型白酒采用“跑窖循环”工艺,一年大概可以发酵四个轮次,每个轮次都需要添加新的粮食。

在连续几次循环后,研究团队会采用非靶向代谢组、高通量测序的方法检测粮食糟醅,将糟醅的理化性质和糟醅的菌群代谢产物之间进行关联性分析。

在风味表现方面,首先由专业白酒品评人员进行感官品评,认证酿酒专用粮的白酒具有更好的复合香,而且在醇甜感和后味净度上也有明显优势。

同时,又采用法国Alpha MOS电子舌、电子鼻对白酒进行了客观评价,发现专用粮白酒在多个味觉传感器的响应值之上,具有更高的响应丰度。GC-MS(气相色谱-质谱联用)也证实了酿酒专用粮白酒中的辛酸乙酯、乙醛酸等与白酒甜味和陈味相关的物质含量明显高于普通商品粮白酒。

除了风味方面的优势,王凝提到,在粮食品种相对固定的情况下,通过试验形成各项参数,在后期还能进行更多智能化的探索。

“在传统的酿酒过程中,生产检测环节更多依靠酿酒师傅的经验,如果能形成固定的一套参数体系,就能够接入数据平台实现智能检测,有效降低人力成本。”

四川轻化工大学酿酒专用粮科研团队负责人马懿介绍,本团队是由院士牵头指导的研发课题攻关组,重点围绕酿酒专用粮标准制定、品种选育、酒粮关系、生产保障、品质提升、循环利用等方向开展工程化技术研究,推进酿酒专用粮研究技术进步及成果转化。

为了进一步明确酿酒专用粮的优势特性,课题组计划在五粮浓香核心产区,对酿酒专用粮的核心菌群和产区轮次的动态变化规律进行更深入的研究,以挖掘五粮浓香核心产区的酿造优势。

“其实外国人对于中国传统工艺是存在好奇和共鸣的,但因为白酒体系的复杂和过多的‘变量’,成为了他们理解的一种阻碍。”

马懿表示,用科学的方式去解读白酒,会成为打破文化壁垒、讲述白酒故事的重要途径。

显然,酿酒专用粮也会在这个故事中扮演重要的角色。

发表评论 取消回复