我们必须承认,消失在历史长河中的事物要远远多于留存下来的,因此,选择保护某些事物是相对反常的现象。

但也正是这种“反常”,让世界的文明得以延续,也让多个国家在文化的隔阂中达成一致,早在1972年就联合发布了《保护世界文化和自然遗产公约》。

今年,正好是中国加入《保护世界文化和自然遗产公约》40周年,也是“十四五”规划收官、“十五五”规划蓄势之年。在这个特殊节点,经国家文物局批准,中国文物学会、中国文物报社于10月中旬在泸州联合举办了首届文物保护利用大会。

在文物保护的宏大叙事之下,另一个更为聚焦的议题也随之而来——白酒申遗。于是,以“文博·文旅·产业协同”为主题的“行走在中国白酒申遗之路研讨会”也在同期召开。这场盛会集结了包括茅台、泸州老窖在内的十余家头部企业代表,以及多名国内顶级文物保护专家。

▎顾玉才

中国文物学会会长顾玉才在会上提到,保护酿酒遗址,是对历史成果的珍视与传承,有助于增强民族文化自信、推动中华优秀传统文化创新发展,还能助力白酒产业高质量发展,促进人类文明交流互鉴。

但他也表示,保护工作是系统工程,任务艰巨,需要多方协同发力。政府、产业界、学术界及社会各界需要携手并肩,才能助推中国白酒文化遗产早日获得更广泛认可。

从“单打独斗”到“联合作战”,中国白酒申遗,走过了怎样的一条路?

“缺位”与“温差”

1984年,我国著名历史地理学家、中国科学院院士侯仁之前往美国访问,意外得知世界遗产委员会组织及其通过的《保护世界文化和自然遗产公约》的相关信息。他当即意识到,中国必须要参与进来。

回国后,侯老先生以全国政协委员的身份起草了一份提案,他强调:“我为文明古国、地大物博,无论是在文化遗产或自然遗产中所拥有的世界性重大价值的,而且是应该积极予以保存和保护的对象,历历可数……这是一件大事。”

在侯老与一众学者的努力下,中国的文物遗产保护与国际正式接轨。1987年,故宫、长城、周口店北京人遗址被联合国教科文组织纳入《世界遗产名录》,侯老也被赞誉为“申遗第一人”。

▎1987年,故宫被联合国教科文组织列入《世界文化遗产名录》,被誉为“东方宫殿建筑的巅峰之作”。图源@千图网

40余年过去,“世界遗产”概念早已深深融入中国的政治、文化和社会结构之中,成为国家建设的强大工具之一。

然而,仔细翻看中国入选的所有文化遗址,唯独缺少了承载着自然生态与人类智慧的酿酒遗址。

与之形成鲜明对比的,是以勃艮第、圣埃美隆、杜罗河上游河谷等地为代表的葡萄酒产区,在很早之前就已经被《世界遗产名录》收入其中。

这些产区有几个共通点:

它们大多以“文化景观”类型列入名录,强调人类与自然的长期互动,比如梯田葡萄园、河谷农业系统等。

它们不仅保留了传统酿酒工艺,还形成了与气候、土壤、品种选择、酿造方式密切相关的地方性知识体系,比如勃艮第的“克里玛”系统,托卡依的贵腐酒酿造技艺等。

它们不仅是一种商品,更代表着一种身份、一种生活方式,乃至一种文化符号。

简而言之,它们都讲述了一个超越产品本身的“集群故事”。这个故事的核心,是“风土、技艺与人文生活”三者的交响——独特的自然地理环境、世代相传的酿造工艺,以及由此孕育出的特定生活方式与文化认同。

这种叙事不是单个酒厂的品牌宣传,而是升华为一个地区、一种文明对酿酒传统的集体表达。

图源@AI生成

将视线转向中国白酒。无论从历史纵深、技艺复杂度还是市场体量来看,它都理应在其应有的世界文化遗产版图中,占据显赫的一席之地。

但现实是,这片星空至今仍为中国白酒留有空白。

这种“缺位”,并非源于文化厚度的不足,而在很大程度上可归因于价值阐释与国际话语体系间存在的“温差”。

一方面,是“活态保护”特质与“静态评估”倾向的张力。 中国白酒文化遗产的核心生命力在于其“活态性”。那些数百年的古窖池,必须年复一年地投入生产,才能维持其窖泥中庞大而独特的微生物菌落生态系统,一旦停止使用,其核心价值将迅速衰减。

同样,非遗技艺的生命力也蕴藏在“师徒相授”的持续实践之中。这种“在生产中保护,在保护中发展”的模式,与起源于西方、长期以来更侧重于对静态、物质化遗存进行评估的遗产话语体系之间,存在着需要弥合的理解鸿沟。

图源@泸州老窖

如何向世界清晰地阐明这种动态保护的科学性与必要性,并使其被纳入评估框架,是一大挑战。

另一方面,是“分散叙事”与“整体价值”的脱节。 在过去较长的时期里,中国白酒企业多习惯于从自身品牌历史出发,讲述独立的“企业故事”。

尽管这些故事本身也精彩纷呈,但若缺乏一个统一的、更具高度的顶层设计,便如同只奏响了零散的“单音”,难以汇聚成能够震撼国际评委的“交响乐章”。

中国白酒要代表国家形象登上世界遗产舞台,需要的是一部能够阐释整个中国酿酒文明起源、发展与贡献的“宏大叙事”,这远非任何单一企业品牌的故事所能承载。

从“单体”到“联合”

2023年4月,在香港交易所,一家白酒企业敲响了上市的钟声。珍酒李渡集团董事长吴向东站在镁光灯下,见证着李渡成为港股白酒第一股的历史性时刻。

然而,仅仅过了一天,李渡酒业再次成为舆论的焦点。

在第二届国家工业遗产峰会暨“国宝李渡”2023中国白酒申遗论坛的现场,李渡酒业以“白酒申遗七子”之一的代表身份,发起申请进入《世界文化遗产预备名单》。

▎“中国白酒七子申遗”既是千年酿造文明的传承之战,亦是产业国际化的突围之举。图源@李渡酒业

从香港到南昌,李渡酒业跨越千里的行程,恰好是中国白酒企业申遗之路的一道缩影。

时间回到2006年。那一年,李渡元代烧酒作坊遗址、泸州老窖国宝窖池群等五家白酒酿造古遗址被列入《中国世界文化遗产预备名单》。

彼时,各大白酒企业还处在各自探索的阶段,就像散落的明珠,虽然各自闪耀,却未能串联成链。

转机在2018年悄然来临。那年6月,四川牵头在泸州成立了中国白酒老作坊申遗联盟,将分散的力量凝聚起来。联盟发布的倡议书也如同一声号角,逐渐唤醒了整个行业的集体意识。

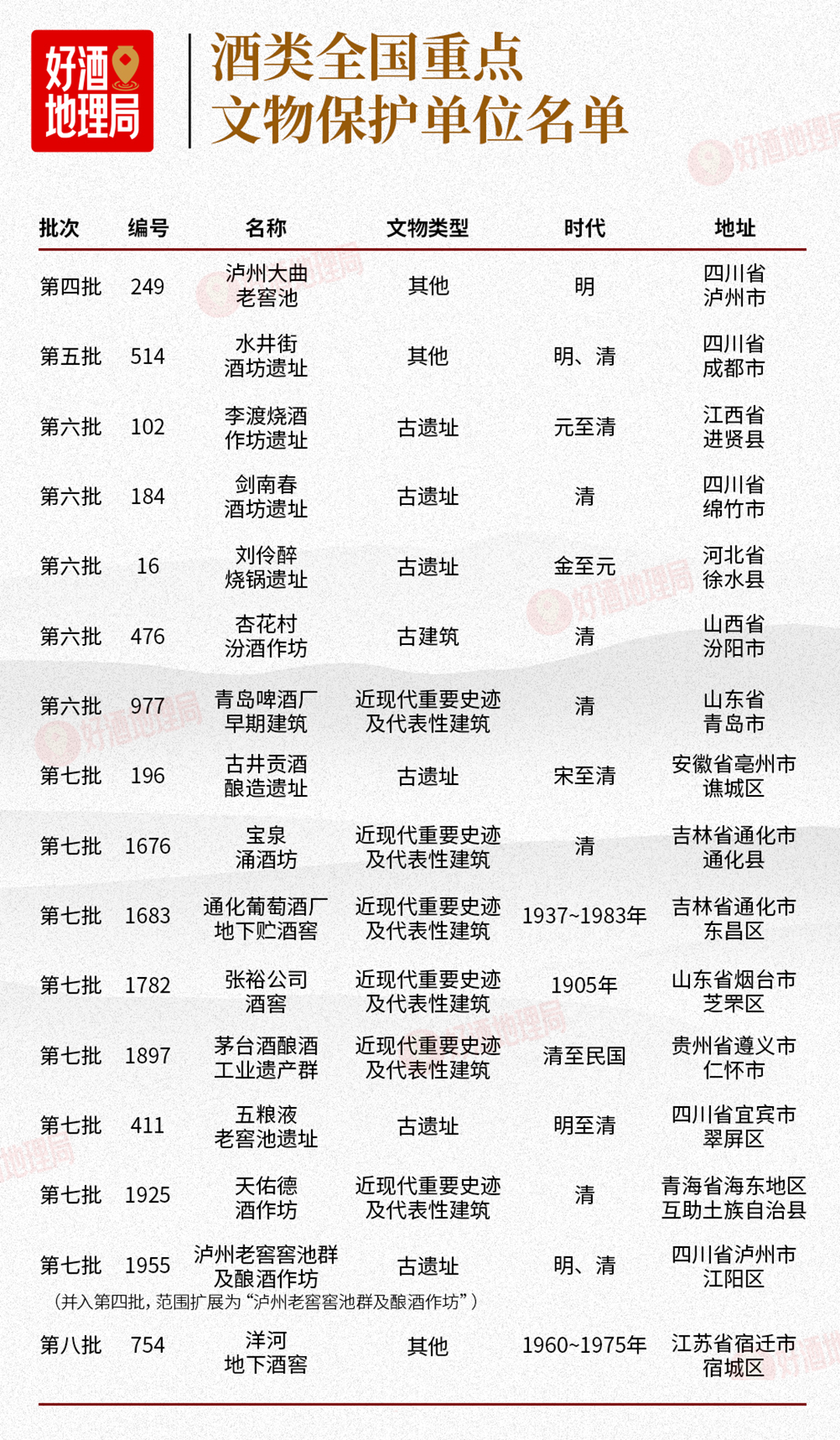

制图@好酒地理局

而这股合力在2021年达到新的高度。

在那一年,中国已有50多项世界文化和自然遗产列入《世界遗产名录》,但没有一项是工业遗产。

也就是说,不仅中国白酒在世界遗产名录上“缺席”,中国的工业遗产也同样是“缺席”的状态。

同年5月,工业和信息化部、国家发展和改革委员会等8个部门联合发布《推进工业文化发展实施方案(2021-2025年)》,明确了“积极推动符合条件的工业遗产纳入文物保护体系,价值突出的推荐申报世界文化遗产”这一重点任务。

白酒作为中国传统工业的典型代表,一旦申遗成功,不仅会填补国家级工业遗产成为世界遗产的空白,还将实现中国手工业类世界遗产零的突破,成为国家软实力的重要名片。

图源@AI生成

因此,在工业和信息化部工业文化发展中心联合中国文物交流中心举办的中国白酒联合申遗筹备会上,正式确定了茅台、五粮液、汾酒、泸州老窖、洋河、古井、李渡七家酒企以“中国白酒老作坊”的名义联合申遗,“七子申遗”成为中国白酒申遗的重要里程碑。

在头部企业的示范下,越来越多的白酒企业意识到,想要叩开世界遗产的大门,需要奏响的是中国白酒的“交响乐”,而非各自的“独奏曲”。

于是,在2025年举行的“行走在中国白酒申遗之路”研讨会上,十余家酒企代表选择共同发布《中国白酒文化遗产保护与申遗行业共识》。

中国文物信息咨询中心(国家文物局数据中心)主任刘洋在研讨会上为白酒申遗提供了专业的建议。他认为,白酒申遗必须先要明确核心方向,在前期扎实做好价值挖掘与梳理工作,锁定有望进入预备名单的核心资源。

其次,申遗的过程繁琐,必须建立稳定、固定且专业的专职工作团队,为各项工作推进提供持续支撑。

最后,还要建立定期汇报机制,尤其要强化与政府的高位沟通,确保相关工作与政府层面高效对接、正常推进。

中国白酒的申遗之路,不仅是一个行业的成长,更是一个民族对自身文明的理解与珍视。

当古老的窖池依然飘香,当千年的技艺仍在传承,中国白酒走向世界的梦想,在一代代酿酒人的接力中,缓缓照进现实。

文博、文旅、产业协同

从法国勃艮第的克里玛葡萄园到葡萄牙杜罗河的波特酒产区,这些成功案例无不证明:入选世界遗产不仅需要悠久的历史,更需要展现人类与自然持续互动的活态智慧。

有趣的是,白酒文化遗产的核心价值恰好在于其独特的“活态性”。

走进李渡元代烧酒作坊遗址,167种远古微生物群落仍在古窖池中活跃呼吸。

从2021年到2023年,李渡完成了古窖池微生物菌群的分离、复壮、扩培,让这些沉睡八百年的古菌群落在新建的酒庄中安了“新家”。

这种生生不息的传承,让古老的酿酒技艺在现代化车间里重获新生。

而在泸州老窖,持续使用452年的1573国宝窖池群至今仍在酿造美酒,窖泥中富集的微生物群落经过四个多世纪的驯化培养,形成了独特的生态系统。

这些仍在呼吸的遗址,这些依然活跃的微生物,共同诉说着中国白酒最独特的价值——它不是尘封的历史,而是活着的文明。

让我们将视线聚焦到这次“行走在中国白酒申遗之路研讨会”的主题——文博·文旅·产业协同。

三个关键词,精准指出了白酒遗产保护的综合路径。

文博系统的介入为白酒遗产的价值阐释提供了学术支撑。中国白酒博物馆的规划建设,以及泸州老窖推出的“流动的博物馆”全国巡展,都是将专业遗产知识转化为公共文化产品的有益尝试。

▎在泸州,我国目前唯一的“国字号”白酒博物馆——四川中国白酒博物馆正在筹建之中。

这些举措不仅提升了公众对白酒文化遗产的认知,也为申遗工作奠定了社会基础。

文旅融合为遗产活化提供了创新路径。将酿酒作坊、生产工艺转化为可体验、可感知的文化旅游产品,既增强了遗产地的可持续发展能力,也为传统技艺的当代传承注入了新的动力。

这种保护与利用的良性互动,符合国际遗产界对文化遗产“社会价值”的日益重视。

产业协同是应对申遗复杂挑战的必然选择。从最初的几家到如今的十余家骨干企业携手,白酒行业已认识到,世界遗产申报需要的不是单个企业的品牌故事,而是整个行业的共同叙事。

▎林锋

正如泸州老窖股份有限公司党委副书记、总经理林锋在首届文物保护利用大会上所发出的倡导:建立全体系的“中国白酒文化遗产保护与申遗联席机制”,定期开展行业交流与联合研究,避免同质化竞争,形成差异化、互补性的文化表达。

这条探索之路,不仅关乎中国白酒能否在世界遗产名录中获得一席之地,更关乎我们如何理解与实践活态遗产的保护理念,为世界文化遗产保护提供中国方案。

在文化遗产保护与当代社会发展之间寻找平衡点,这正是中国白酒申遗之路给予我们的最深启示。

制图@好酒地理局

参考资料:赵慧君. 过程性与关系性:基于中国视角的世界遗产研究[D]. 山东大学, 2022.

发表评论 取消回复