AI阅读分析中...

苦味和涩味通常是一对孪生兄弟,苦涩味研究一直是食品饮料风味研究领域的一个难点与热点问题。基于此,国外曾经开发了不挥发性苦涩味的研究方法,如冻干法。

江南大学研究员、饮料酒现代风味化学创始人范文来向好酒地理局表示,他们开始也是采用这一方法研究白酒的,但发现冻干或真空蒸馏后的残留物其苦味很小,但在真空蒸馏后的收集馏分中苦味却很重,与未真空蒸馏的酒类似,故他们认为,白酒的苦涩味主要来源于挥发性成分。

范文来,摄影/好酒地理局视频中心

范文来,摄影/好酒地理局视频中心

但课题组查遍国内外文献,没有发现研究挥发性苦涩味化合物的试验。于是,他们在2016-2017年开发了一套方法,用于白酒苦涩味的研究。

“本次是在国际期刊上首次全面的发表,相信必将推动饮料酒特别是白酒的味觉物质与口感类物质的研究。”范文来说。

以下为DeepSeek对论文的解读

● 研究背景与意义

苦味作为白酒的异味,直接影响消费者接受度和产品品质。本文以酱香型白酒为研究对象,旨在系统鉴定其挥发性苦味化合物,为品质调控提供科学依据。

● 研究方法与创新点

样品与提取技术

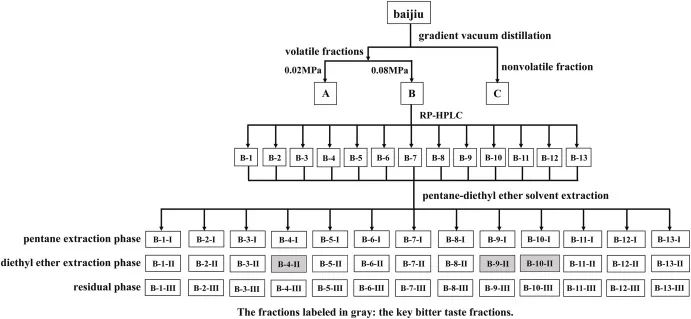

梯度真空蒸馏:在0.02MPa和0.08MPa真空度下分离挥发性成分,发现馏分B(25 mL)苦味最强(强度4.31),并聚焦于此。

RP-HPLC与溶剂萃取:通过反相高效液相色谱将馏分B细分为13个子馏分,结合戊烷和乙醚萃取,确定苦味化合物主要存在于乙醚相(极性成分)。

分析技术

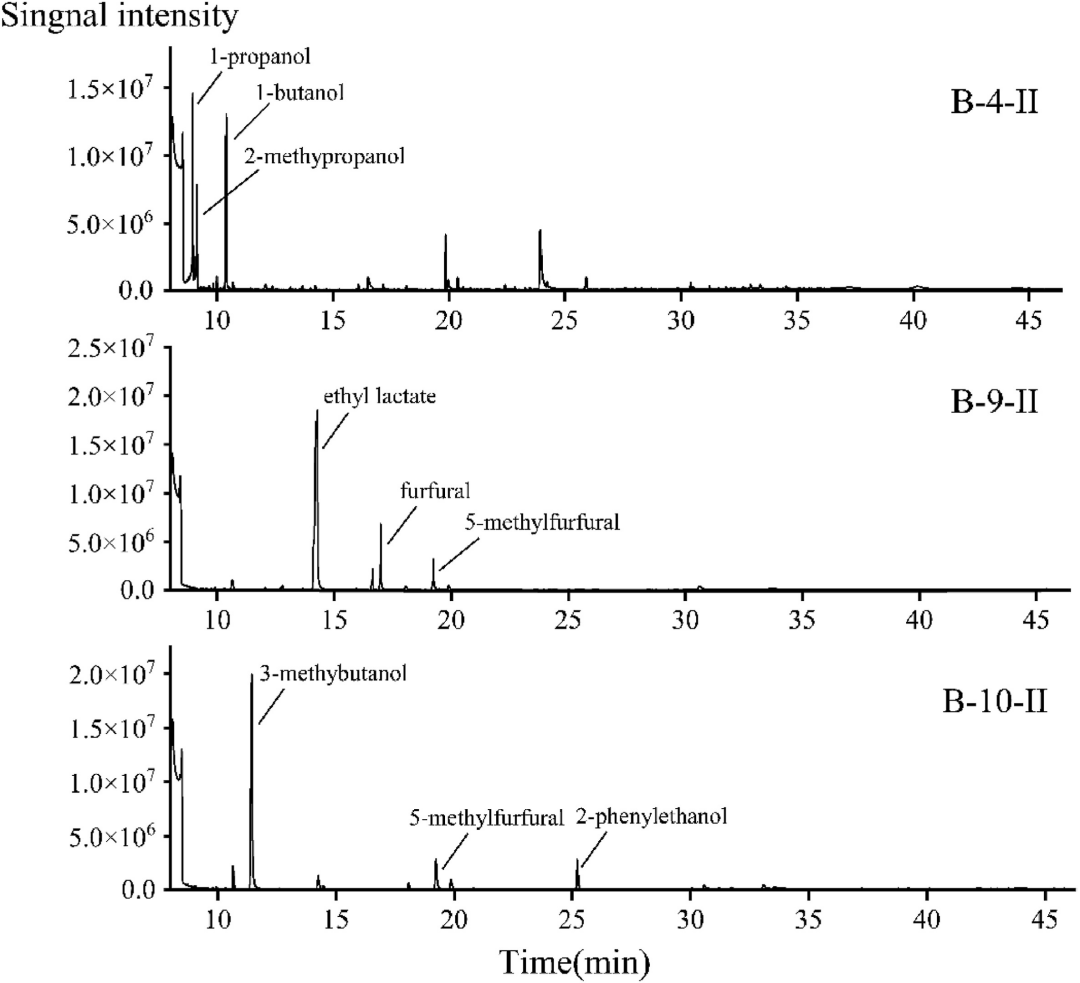

GC-MS鉴定:对关键子馏分(B-4-II、B-9-II、B-10-II)进行GC-MS分析,结合质谱与保留指数(RI)鉴定化合物。

|从白酒中分离出的B-4-II、B-9-II和B-10-II的GC-MS总离子色谱图。

感官验证与阈值测定:通过10人感官小组进行味觉稀释分析(TDA),定义TD因子(苦味强度),并测定苦味阈值。

实验验证

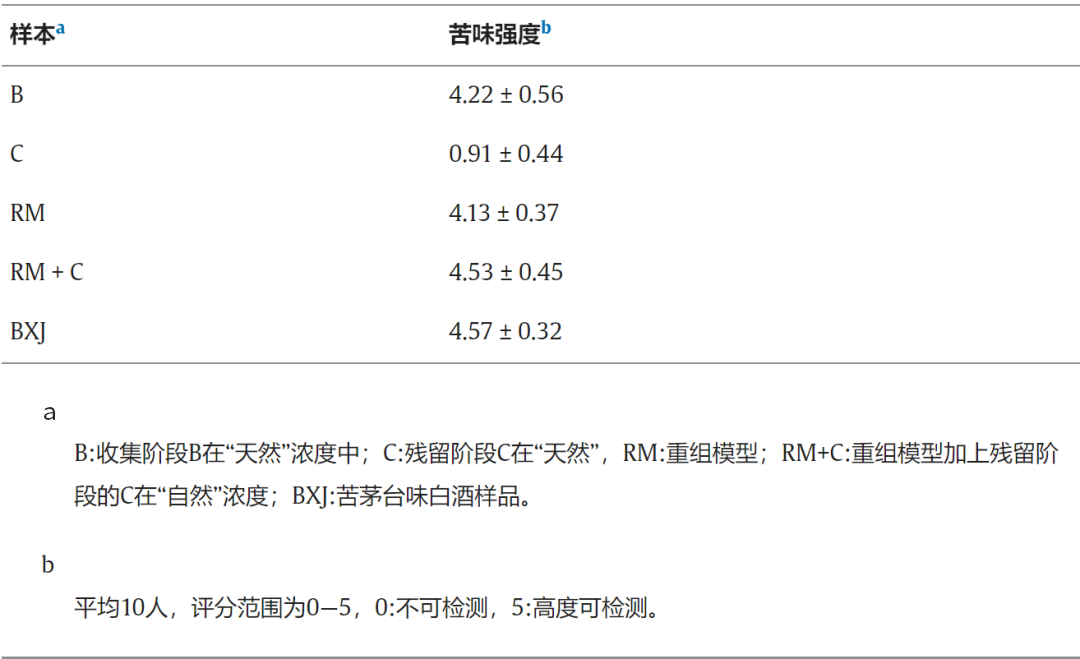

重组实验:将8种鉴定出的苦味化合物按实际浓度重组,苦味强度(4.13)接近原酒(4.57)。

|苦味重组实验的结果。

缺失实验:逐一剔除化合物,确认糠醛、1-丙醇、3-甲基丁醇、2-甲基丙醇、乳酸乙酯为苦味主要贡献者(TD因子>1)。

● 关键发现

首次鉴定的苦味化合物

2-苯乙醇(玫瑰香气)、5-甲基-2-糠醛(焦糖香)、乳酸乙酯(果香)首次被确认为白酒苦味物质,揭示香气与苦味的复杂关联。

其他化合物包括1-丙醇、1-丁醇、2-甲基丙醇、3-甲基丁醇、糠醛,部分在芝麻香型白酒中已有报道。

阈值与浓度关系

苦味酱香型白酒(BXJ)中,糠醛浓度是普通酒(NXJ)的5倍(134 mg/L vs. 22.4 mg/L),其阈值最低(0.782 mmol/L),苦味贡献最大(DoT=1.79)。

乳酸乙酯虽阈值最高(7.16 mmol/L),但浓度极高(1324 mg/L),DoT=1.53,显示其协同作用。

挥发性苦味的主导性

非挥发性成分(如残留相C)苦味微弱(强度0.96),验证了白酒苦味主要源于挥发性化合物。

据范文来介绍,梯度真空蒸馏是一种通过调节真空度来分离不同沸点化合物的技术。具体而言,通过设定一个恒定的真空度进行蒸馏,由于真空度的降低,化合物的沸点也随之下降,使得沸点低于设定值的化合物得以完全蒸馏出来。

通过设定三个不同的真空度,可以将挥发性物质分为三类。随后,利用戊烷、乙醚等萃取剂对这些物质进行萃取,这一过程相当于根据化合物的极性再次进行分离。经过多次分离后,原本含有多种化合物的白酒被分成若干个组分,其中某些组分的化合物数量显著减少。

这种分离方式使得苦味化合物的鉴定变得更加容易,这也是该研究方法的主要优势所在。

|图为白酒挥发性苦味化合物的提取和分离思路。

|图为白酒挥发性苦味化合物的提取和分离思路。

除了创新白酒中挥发性苦味化合物的研究方法,本次研究结果的另外一个重要意义,是对同一风味化合物的再认识或深度认知。即原来只知道它们的呈香特性,而不知道它们的呈味特征。

如2-苯乙醇大家公认是玫瑰花香,是米香型白酒的重要香气成分。范文来表示:“自从我们发现其呈苦味后,有广西的专家讲,确实发现2-苯乙醇高时,苦味重点,于是米香型白酒开始了对2-苯乙醇的重新认识,不再一味地追求2-苯乙醇的浓度一定要高。”

|苯乙醇,也称为2-苯乙醇、β-苯乙醇,外观为无色透明液体状,具有花香气味。苯乙醇是一种重要的有机合成原料,主要用来生产香精香料。在自然界,苯乙醇存在于多种植物中,在苹果、杏仁、香蕉、玫瑰、风信子、茉莉花、百合等植物体内均有发现。

苦味物质发现后,科学家们可以去探寻其产生机理,然后对发酵或蒸馏过程进行调控,并在勾调过程中可以进行定向设计,以降低或增加其苦味,以满足消费者对不同口味酒的需求。

但是目前研究还在实验室阶段,对不同香型、不同等级或不同产地白酒没有做过详细研究。

“关键是鉴定这些苦涩味物质是什么化合物,然后,研究其产生机理,最终找到它是微生物产生的,还是化学反应产生的,区别情况实施消减。”

范文来介绍道,比如,目前在小曲白酒和酱香型白酒中均鉴定出2-苯乙醇是呈苦味化合物,那么,在不同香型中2-苯乙醇会不会与其它化合物产生相互作用?或受到pH等等因素影响,研究清楚后,提出2-苯乙醇控制策略。

因2-苯乙醇的产生机理已经非常清楚,即来源于苯丙氨酸的脱羰基和脱氨基。苯丙氨酸来源于蛋白质的分解。因此,如何控制蛋白质的分解、控制苯丙氨酸的分解则是研究的主要方向。

这篇论文给白酒风味化学的研究提供了一个新的思路,往前看,仍然还有不少改进方向,也有许多需要突破的难题。

如使用AEDA(闻香稀释分析)和TDA技术发现的重要风味物质还需要进行阈值测定、浓度测量以及重构与缺失试验,是否存在一种创新性或颠覆性的技术,可以直接确认重要的呈香、呈味或口感化合物,这是一个重要的研究课题。

其次,重要化合物与其它风味化合物的相互作用研究较少,无论是呈香,还是呈味,亦或口感类化合物。

三是还有大量的风味物质如老酒的陈香(谈说陈味)、糟香、酱香、粮香等等,以及异嗅或异味化合物(如水臭味、底锅水味、焦糊味、馊味等等)需要深入研究。

四是口感细腻、醇厚、丰满、圆润等感觉(总称化学觉),这些是化合物产生的,还是化合物相互作用产生的?

如何开展味觉物质和口感类物质研究或者说滋味研究,这是一个新课题,也是一个大课题,包括了酸、甜、苦、辣、涩、麻等等味觉与口感,也包括如醇厚感、丰满感等等更为高级的感受。

正如范文来所言:“风味化学的研究是无止境的。”唯有持续创新,才能让这一传统产业在科学赋能下焕发新生。

(本文封面图由AI技术生成,其余配图除标注外均来自原论文)

发现好酒的自然人文之美

发表评论 取消回复