在同一片高原山地上,还有一座城市——贵阳。这里没有赤水河谷的雨热同期,却有凉爽恒温的气候与稳定厚实的山体。它正在托举另一种能量——算力。

近期,2025年中国国际大数据产业博览会在贵阳举办,腾讯、苹果、网易等巨头的数据中心集聚于此。

据了解,2015年5月,首届数博会在贵阳启幕,10年间,数博会累计吸引线下参会者53.4万人次,举办论坛及专业活动逾600场,签约产业项目超1600个,完成了从区域性展会到产业风向标的华丽蜕变,也见证了贵阳大数据发展从无到有、从有到优的跨越式发展。

为什么偏偏是这里?答案不在喧嚣的市场,而在沉默的大地。

天然底气

坐落在云贵高原腹地,贵阳这座城市被群山与云海环抱,天光澄澈,水色清碧。

它不像沿海都市那样依赖港口和外贸,也没有大河巨港的便利,却凭借独特的自然禀赋,在全国信息化进程中占据了一个令人意想不到的角色。

制图@好酒地理局

贵阳位于东经106°至107°之间,北纬26°左右,海拔1100米。

从地理角度看,它属于我国内陆的“三不沿”城市——不沿海、不沿江、不沿边。对于需要全天候运转、对安全系数要求极高的大数据产业而言,这无疑是天赐的保障。

这里四季温润,年均气温约15℃。盛夏时节,当北方的柏油马路烫得能烙饼,长江沿岸的街巷被蝉鸣与热浪笼罩,人们挥着扇子、贴着冰袋仍嫌燥热难当时,这里却独得了大自然的眷顾。

制图@好酒地理局

古人早已察觉这份特别。

康熙年间的《贵州通志》记载此地“冬不祁寒,夏无盛暑。”

民国二十九年,贵阳本土文人文宗潞在《贵阳乡土地理》中又补了一笔:“雨则凉,晴则暖。”文字寡淡,但若换成旅人的体感,便是另一番景象。

上世纪三十年代,革命志士薛子中路过贵阳时惊讶极了:七月天,竟无需扇子,他甚至在清晨穿着单衣还觉得发抖。那是写进日记的真实凉意。

雨也有性格。贵阳的雨常常选择夜里落下,细细密密,拍打瓦檐,冲刷空气里的浮尘。次日清晨,天光透亮,空气里带着湿润的清香。夜雨之后,白天更显清爽。紫外线不烈,湿度适中,天空高远,空气温润,这种舒适感在全国少有。

图源@千图网

常年湿润的空气带来高浓度的负氧离子,连微小的粉尘都难以停留,空气质量常年名列全国省会城市前列。

对于数据中心而言,这意味着服务器散热的成本可以显著降低,也意味着极少的灰尘和干扰,能保持精密设备的稳定运行。

更难得的是,这片土地远离地震带,也不受台风侵扰。

制图@好酒地理局

资源的丰沛,让这座城市的底气更加充足。水与煤的储量丰富,电力水火并济,价格在全国处于低位。

贵阳境内大小河流近百条,水资源总量接近60亿立方米,可开发水能约90万千瓦。火电同样充沛,年发电量超过24亿千瓦时。对于耗电量巨大的数据中心来说,这不仅意味着能源供应的安全,更意味着长远的成本可控。

制图@好酒地理局

曾有企业在考察后,仅用两个月便决定落户贵阳,理由简单直接——这里的电力稳定、价格合理,足以支撑未来十年乃至更长时间的运营。

区位优势也在悄然显现。贵阳地处我国西南的几何中心,北通成渝,东接长株潭,南连北部湾,西向东盟经济圈。随着高铁、航空和高速公路网的迅速铺展,这座高原城市的“内陆”属性正在被重新定义。

贵阳到重庆、昆明只需两小时,到长沙、成都、南宁三小时左右,北京、上海也在七小时之内。高速公路的密度在西部地区名列前茅,贵州已率先实现“县县通高速”。龙洞堡国际机场则以不断扩容的姿态,将贵阳与全国乃至世界紧密相连。对于依赖快速运输设备和高效维护的数字企业而言,这样的立体交通体系意味着响应更及时、成本更可控。

制图@好酒地理局

生态文明建设使这座城市的未来更添想象力。“林城”之名并非虚言,贵阳城中处处是绿,山水与建筑交织成一幅“林中有城、城中有林”的画卷。

黔灵山、小车河、花溪十里河滩等公园像是镶嵌其间的翡翠,使人无时无刻不感受到自然的呼吸。这样的环境,不仅是人们向往的宜居之地,更是一座安全、稳定的数据堡垒。

贵阳把绿色作为最宝贵的资源,在发展中坚守生态优先、绿色发展的理念。这样的坚持与大数据产业高效、低耗、环保的特质天然契合。城市并未因新兴产业的到来而牺牲山水的纯净,相反,数字产业的进驻与生态保护形成互补,一边是高能效的数据中心静静运转,一边是林水环抱的城市生机盎然。

如今的贵阳,正在更高层次上践行生态与科技的双重愿景。发展绿色经济、建设宜居城市、打造世界级数据高地,一幅波澜壮阔的蓝图正在这片高原徐徐展开。

▎贵阳国家高新技术产业开发区航拍。图源@千图网

自2015年首届数博会举办以来,贵阳以独特的山地气候和生态优势,成为国内外数据中心竞相落户的城市,也成为世界观察中国数字经济的一扇窗口。

贵阳的特别,在于它能把自然馈赠转化为城市气质。它既是史书中的“第二春城”,也是当下数字经济的热土;既有夜雨润物的温柔,也有市井烟火的热烈。它让人相信,一座城市的魅力,不只是GDP和高楼的高度,还在于它能否给人一份安宁、一份自在。

正因为这份清凉,贵阳与赤水河流域的酒便有了微妙的差别。酱酒需要烈日与湿热,需要赤水河谷那种长夏的炙烤与充盈的微生物群落,而贵阳地处高原腹地,气候凉爽,夏季的高温来得短暂而克制。

然而,这份差异并非缺憾。恰恰因为不具备赤水河的“先天因缘”,贵阳人走出了一条别样的酒路。于是,贵阳有了属于自己的酒文化篇章。

酱酒内外

若说起贵州的酒,人们常常会立刻联想到茅台,想到赤水河边酱香氤氲的酒之传奇。可事实上,在贵阳,这座山地省城的酒史并不仅限于酱酒。那些隐在山间、流淌在民间的滋味,往往更贴近寻常百姓的生活,也让这片土地的酒文化多了几分色彩。

最早被记住的,是刺梨酒。青岩一带的布依族先民,早在清康熙年间,就学会了把山野里的金樱子与糯米合酿。

果皮带刺,采摘不得不小心,常常是一筐果实伴着一手的细痕。回到寨子里,刺、叶、花萼一一剔去,果实清洗、蒸熟,再切成薄片,在阳光下晾晒。待到夜晚凉风起,把刺梨投入米酒中,浸泡十日,便成一坛酸甜适口的刺梨酒。

制图@好酒地理局

这种酒酸中带甜,入口清爽,还能助消食。道光年间的《贵阳府志》写道:“以刺梨掺糯米造酒者,味甜而能消宿食。”

1951年,新中国刚刚成立不久,几家作坊被组织起来,合并成青岩酒厂。两年后,他们迁至花溪,靠近泉水之地,取清冽水源,厂名也改为花溪刺梨酒厂。到了1972年,再度更名为贵阳市花溪酒厂。那时,刺梨酒已不再是小作坊里的乡野滋味,而是进入了更广阔的市场。

而贵阳的酒故事,远不止刺梨一脉。

追溯到民国时期,贵阳的酒业热闹非凡,那是酒厂设立的高峰年代。仁怀茅台村的成义、荣和、恒兴三家酒厂声名在外,贵阳城里的酒厂也不甘落后,纷纷仿照茅台的工艺。荣康、漉饮村、永馨公三家规模不小,年产茅酒上千公斤。与此同时,城中酒肆遍布,六十余家牌号明明白白地挂在街巷口,既有白酒,也有黄酒、包谷酒。

酒厂的分布,也在勾勒城市格局。贵阳、遵义、安顺——这些经济与交通较为发达的地区,酒厂密布。赤水河沿岸更是酒业兴盛,自清代起便是川盐入黔的要道。酒,因水而兴,也因路而广。其自贵阳出发,流向两广、四川、重庆、长江流域。随着马帮的铃铛叮当响起,坛坛罐罐的酒被驮出山去,带着贵州的风味走向更远的地方。

制图@好酒地理局

1950年,百余家私营作坊被集中到箭道街,采取“集桶联烤”的方式,统一生产,成立贵阳联营酒厂。此后几经改名:金筑、力生、公私合营的贵阳酒厂,直到1968年转为国营。厂名在变,酒却一脉传承,工人们用双手托举起了城市的酒香记忆。

酱酒内外,贵阳的酒史像是一条支流与主干交汇的河。刺梨的酸甜、米酒的柔和、啤酒的清冽、药材酒的奇趣,这些不同的味道,构成了城市独有的酒文化景观。它们或许不如茅台那般举世闻名,却在百姓的餐桌、街市和节日里,陪伴了一代又一代人。

历史与现实交织,贵阳的酒故事,仍在延续。

城市精神

如果仅仅将贵阳的大数据发展归功于天气,也许有些勉强。事实上,更深层的原因是,这座城市已经具备了对科技的理解与尊重。

如果把时间往前拨到上世纪七八十年代,人们会惊讶地发现:大数据尚未出现在贵阳的词典里,可这座城市已经悄然生长出一种科技创新精神。它没有华丽的名号,却体现在每一间酒厂的实验室、每一台冒着蒸汽的设备之中。

图源@贵州贵酒

1979年冬天,贵阳酒厂的几位技术员在简陋的试验车间里,反复调配酒曲。空气里弥漫着发酵的热气,墙角堆着一袋袋麸皮。他们正尝试用从茅台曲中分离出来的13支菌种,去探索一条全新的工艺路线。

一年多的试验,十多个轮次的失败与坚持,终于换来了一种新型麸曲酱香:黔春酒。这种酒与传统大曲酱香不同,它发酵周期短、出酒率高、原料用的是麸皮而不是小麦。更重要的是,酒质浓郁,杯中余香不散。那一刻,贵阳人用自己的方式,在茅台之外开辟了一条新径。

黔春酒问世后,又衍生出“黔春特醇”,成为我国第一个酱香型低度白酒,38度——柔和而有回味。它不同于烈性的高度数白酒,更贴近日常生活,也迎合了市场新的需求。

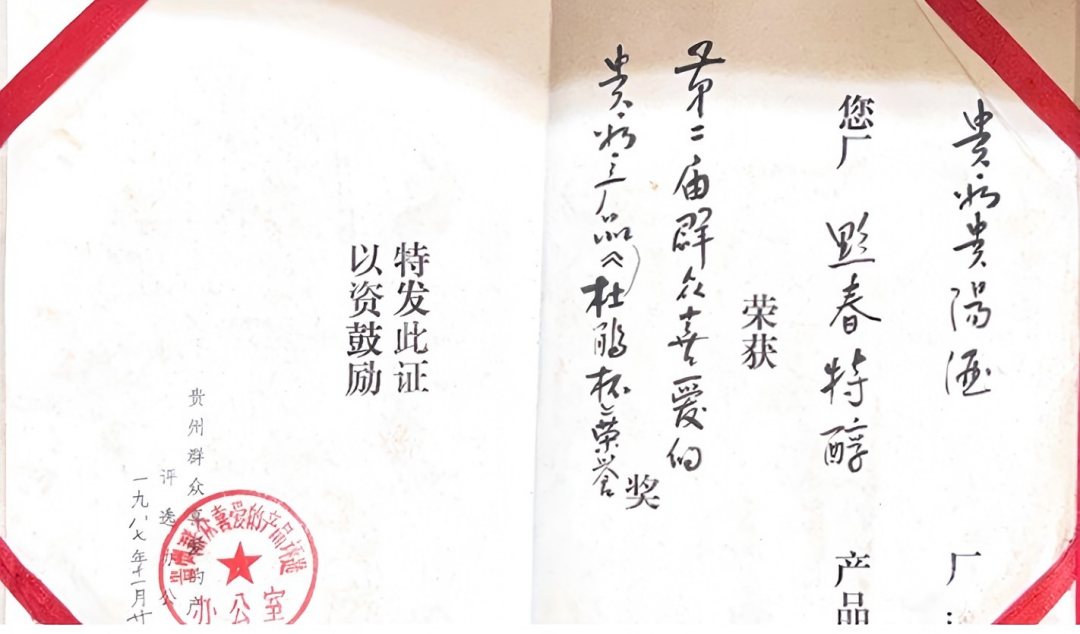

▎黔春特醇——1987年第二届群众喜爱的贵州产品《杜鹃杯》奖证书。图源@贵州贵酒官网

几乎在同一时期,花溪酒厂的实验室里也灯火通明。科研人员聚在一起,讨论刺梨糯米酒的稳定性问题。刺梨富含维生素C,但果酸强烈,极易变质。如何在保留营养和口感的同时延长保存期,是摆在他们面前的难题。

最终,他们找到了解决方案,并凭借这一成果在1980年拿下贵阳轻工科技进步一等奖。那一年,花溪酒厂的名字第一次被写进科技奖项榜单。紧接着,他们又相继尝试天麻酒、杜仲酒、咖啡酒等新品。

彼时的贵阳,虽然没有今天的大数据中心,但酒厂早已是一座座创新工坊。工人、酿酒师、科研人员肩并肩,谈论的不是产量,而是温度、湿度、曲种、发酵曲线。正是这种氛围,让创新的种子在山城土壤里落地生根。

二十世纪八十年代,贵阳的酒厂几乎年年有新成果问世。

制图@好酒地理局

这些奖项并非冷冰冰的数字,而是实实在在的努力结晶。每一次小小的突破,都意味着数不清的试验瓶、汗水和心血。

如果说赤水河畔的酱酒是靠自然环境的天赋成就,那么贵阳的酒更多是一种人力的创造。它没有依赖独特的河谷气候,而是依靠实验、改良和坚韧地探索,把一座城市的智慧凝聚进酒液。

城市精神从来不是抽象的口号,而是日复一日地实践。贵阳的精神有三个关键词:务实、包容、从容。

务实:贵阳的酒业创新不是凭空而来,而是通过具体问题的解决不断前行。刺梨酒如何避免变质?糯米酒如何延长保存期?酱香酒如何降低度数而保持风味?每一个问题都通过实验和技术攻关找到答案。同样,大数据产业在贵阳落地,也不是停留在概念层面,而是落实为数据中心建设、政务服务优化、产业应用推广。

包容:贵阳的酒类创新不断吸纳外来元素,药材、咖啡都能进入酒的配方,形成新口味。大数据产业也体现了这种包容:贵阳汇聚全国和全球的企业、平台与人才,把外部资源与本地生态结合,形成开放的格局。

从容:“爽爽的气候”赋予城市一种自然的节奏。酒业的创新从不急于求成,而是依靠长期实验与积累;大数据的发展也不是一蹴而就,而是逐步推进,从首届数博会到如今形成产业集群。贵阳不以浮躁的方式追逐热点,而是耐心搭建基础设施,培育生态环境。

图源@视觉中国

正因如此,酒业科技创新与大数据产业之间并非孤立的两个篇章,而是同一本书里的不同章节。它们共同叙述着贵阳的现代化进程,也共同塑造了城市的精神面貌。

贵阳的城市精神,正是通过这种创新的连续性被看见、被感知。它不是短暂的热闹,而是持久的恒心。

如今,这种精神并未停留在实验室和机房,而是走上更广阔的舞台。

前不久,第十四届中国(贵州)国际酒类博览会在贵阳举办。本届酒博会以“汇全球佳酿 促开放合作”为主题,覆盖酒类全产业链,并围绕推动酒产业从“卖产品”向“卖生活方式”转变,集中呈现酒文化的现代表达。

此刻,当我们望向贵阳时,不应只记得它是“爽爽的避暑之都”,更应记住,这是一座山水之间的城市,一座懂得用科技与文化把握未来的城市。

参考资料:

[1]贵阳贵安聚焦算力数据应用产业持续做强做优数字经济[N].人民日报,2025-08-29(016)

[2]本报评论员.大数据产业的贵阳优势[N].贵阳日报,2014-02-23(001).

[3]贵阳市志编纂委员会.贵阳市志[M].贵阳:贵州人民出版社.1986

[4]王方芳,胡跃文,徐丹丹,等.贵州旅游气候优势及品牌效应初探[J].中低纬山地气象,2022,46(05):88-92.

[5]严奇岩.云贵胜江南:明清域外文人对云贵地区的气候感知——以竹枝词为中心[J].地域文化研究,2024,(04):14-23.

[6]王涛.贵阳花溪龙井村历史文化变迁研究[D].贵州民族大学,2022.

[7]杨云.民国时期贵州酒业空间分布初探[J].酿酒,2024,51(01):26-31.

[8]贵阳市志编纂委员会.贵阳市志·工业志(中)[M].贵阳:贵州人民出版社, 1992.

[9]黔春特醇、贵阳特醇—贵阳酒厂生产[J].酿酒科技,1987,(03):43-44.

发表评论 取消回复