7月22日,贵州茅台发布公告,为强化企业科技创新主体地位,坚定不移推动科技创新发展,始终保持行业科研领域领先地位,公司拟与控股股东茅台集团共同出资成立贵州茅台酒厂(集团)科学与技术研究院有限责任公司,注册资本金为10亿元。

此前不久,宜宾五粮液科技创新有限公司成立,注册资本1亿元人民币,经营范围包括科技中介服务、发酵过程优化技术研发、工程和技术研究和试验发展、信息系统集成服务等,由五粮液全资持股。

两家企业不约而同的成立科技公司,引发行业热议与猜想。

纵观国际同行,如帝亚吉欧、保乐力加等烈酒巨头,尽管也在加大科技投入,但其创新模式多依托内部团队。2024年初,帝亚吉欧组建了“突破性创新”团队,意在探索超越传统产品研发范畴的全新路径;保乐力加则设立了Transformation团队,专注于业务流程中的数字化升级与关键瓶颈的优化。

与此同时,雀巢、百事等食品行业巨头也在AI预测、智能供应链与个性化营养等前沿方向积极布局,但这些科技能力仍高度依赖于母公司内部体系。

相比之下,两家白酒龙头企业的一致性动作显得更加系统、彻底,且充满战略决断力。

「#好酒地理局」认为,“公司化”并非仅出于法律结构的规范考量,更意在为科技创新赋予独立的资源配置权与市场化运营能力。与此同时,也意味着其不仅局限于企业内部,可以以“公司名义”面向大众、走向市场从而服务行业。

茅台与五粮液,也许正在下一盘大棋:用“科技”这把钥匙,打开白酒产业的下一个时代。

当科技融于产业

白酒行业正在经历一场深刻的转型,背后的推动力量是科技创新与产业创新。

它们一个重“术”、一个重“市”,纸面上的理论已经开始逐渐变换为实实在在的产业推力,学术界给这场趋势的定义是——科技创新和产业创新的深度融合。

服装品牌优衣库开始研究新型凉感面料,多个农业企业在琢磨种子里的基因密码,火锅品牌小龙坎都搞起了发酵工程……一场科技与产业的双人舞,已成为高质量发展的标配动作。

别小看这几个字,它背后是一个正在剧烈变化的中国。

随着新质生产力这个词被频频提及,国家已经把“科技-产业融合”提到前所未有的战略高度。在中央经济工作会议上、在全国科技大会上、在各类产业政策中,“融合”一词出现得密集又精准。

图源@AI生成

科技不再高高在上,产业也不再被动接招,它们开始坐在一张桌子上,从选题就开始共谋,从中试就考虑落地,从需求侧就嵌入研发前端。

这正是“茅五”这轮出手的大背景。

动作虽不相同,逻辑却一脉相承:把科技从幕后推到台前,从配角提为主角,不再只是做科研的客户,而要成为科研体系的共建者。

变化不会轰然作响,也未必被所有人立刻感知,但它已经在很多看似微小的环节里悄然发生。

白酒发展的真正动力

这场变革并非无源之水。

上世纪50-70年代的诸多白酒试点,促使白酒行业逐步将传统工艺与现代科技接轨——从微生物研究到香型体系构建,从工艺总结到标准制定,奠定了白酒现代技术体系的雏形。

彼时的科研,是帮白酒讲明白“是什么”;而今天的科研,则是帮白酒搭建一整套“怎么做得更好”的体系。

早在2017年,茅台便率先提出“智慧茅台”工程,尝试以大数据为核心牵引,打破企业内部的信息孤岛和效率瓶颈。

图源@AI生成

这不是简单的信息化升级,而是一场以全链条重构为目标的系统性革新。从原料供应到终端渠道,从营销管理到包装计划,“智慧茅台”陆续搭建起多个核心平台——原材料供应链系统、终端渠道管理系统、集中采购系统、包装生产计划系统等,显著提升了流程效率与信息透明度。

到了2022年,茅台推出直销平台“i茅台”,通过数字化打通消费者与品牌之间的直接通路。次年上线的“巽风数字世界”APP,更是将虚拟互动场景引入酿酒文化体验,吸引年轻消费群体“沉浸式”进入茅台世界。

这一系列动作背后,是茅台对新一代消费逻辑的积极回应,也是其持续坐稳白酒市值第一的底气所在。

五粮液也在以实用主义的路径推进转型。

在销售侧,五粮液搭建起一套覆盖线上线下的智慧门店网络,通过团购直销、系统运营优化新零售体系;在流通端,则依托数字营销系统,将仓储、物流、订单、动销、库存等多个环节全部纳入可视化平台,实现“从一瓶酒出厂,到一笔订单完成”的全过程监控与反馈。

图源@AI生成

五粮液的数字中枢不只掌握在后台,也体现在终端的快速响应上。从前端需求触发到后端生产响应,中间的响应链条被极大压缩,效率提升之外,更重构了整个企业对市场风向的感知机制。

与此同时,五粮液也在探索科技能力的横向延展。2023年,其成立四川五粮液新能源投资公司,接连投资光伏企业和光能科技项目。今年更是联手隆基绿能,成立光伏新公司—宜宾英发德睿科技,跨界切入太阳能、电子专用材料等前沿板块,释放出其以科技为增长引擎的长线战略思维。

科技真正站上舞台中心,不再只是给传统工艺打下手,而是成为整个产业架构设计的重要力量。

这一点,从茅台和五粮液这次几乎同步的科技动作中看得尤为清晰。

这一轮科技上桌,不是挂名式的研究所、也不是某一项针对性的合作项目,而是两大头部酒企真金白银砸下去、落子清晰的新棋局。

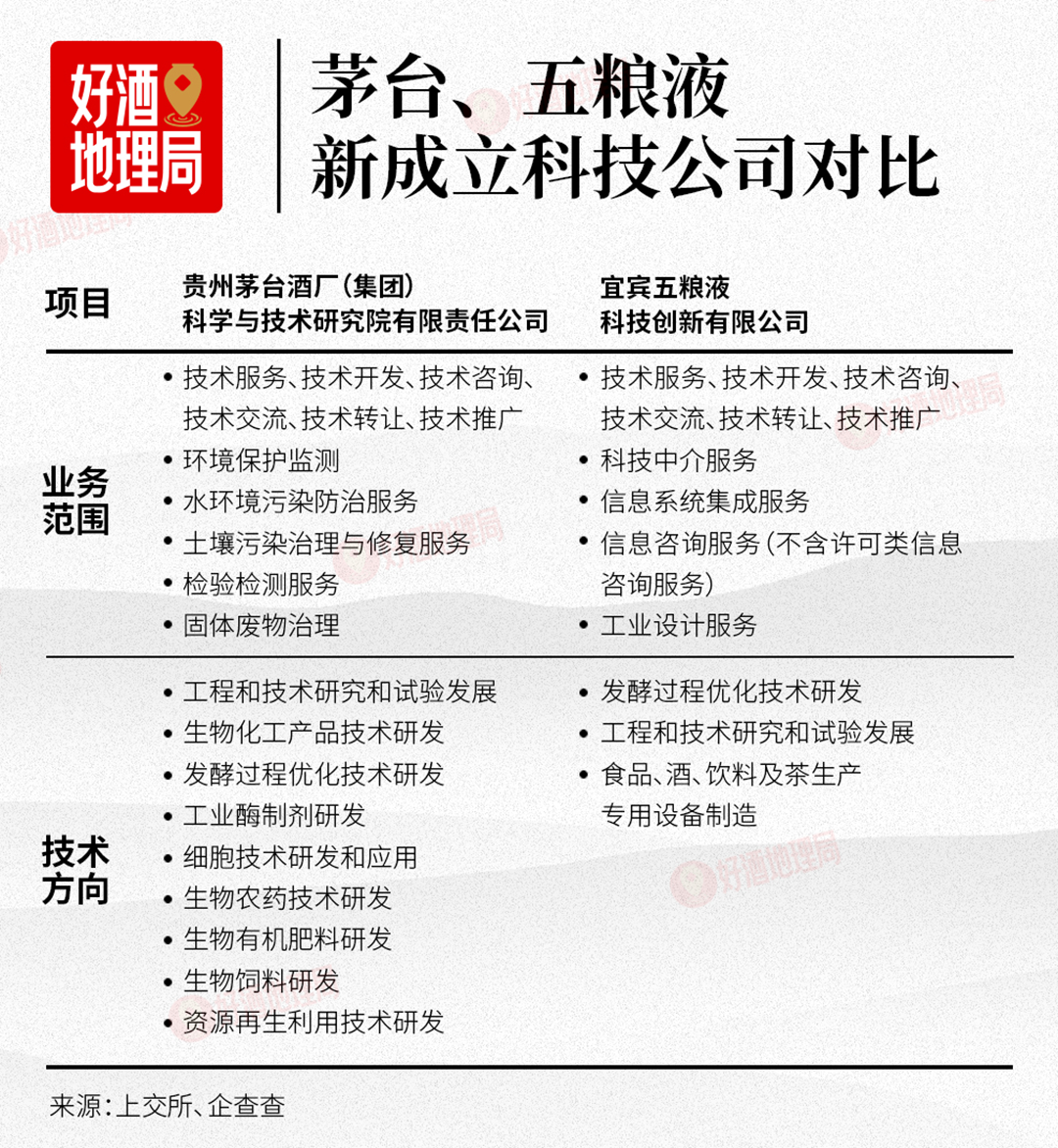

制图@好酒地理局

从两家公司的公开信息来看,它们的业务范围有不少交集:技术开发、咨询、推广……但细看下去,路数其实颇有不同。

茅台的“科学与技术研究院”,与生物制造密切相关。

不止研究发酵,它的触角已经延伸到了土壤修复、水环境治理、固废处理,甚至还包括生物农药、生物饲料、生物有机肥等多个方向。

乍一看,这些内容更像是一家农业科技公司的活儿,但放在茅台提出的“第二增长曲线”战略中看,便十分合理——其要用三到五年时间,以自身丰富的微生物资源为基础,推动第一代与第五代生物技术融合,开发出一批新技术、新产品和新产业。这条“第二曲线”,不是副业,而是茅台在酿酒之外谋求的下一阶段核心增长引擎。

图源@贵州茅台

相比之下,五粮液科技创新有限公司则显得更“信息化”。它所聚焦的,是信息系统集成、工业设计、科技中介服务等更偏向制造管理与数字平台构建的领域。

这种技术路线,是五粮液近年来数字化战略的自然延伸。早在2019年,五粮液就与华为签署战略合作协议,围绕云计算、大数据、人工智能、网络安全、智能制造等方向展开深度合作。2020年,又推出“数字酒证”,率先尝试将区块链、大数据等技术融入营销体系,探索实体经济与互联网经济的融合路径,开启了白酒行业数字化营销的先河。

如今设立科技公司,意味着五粮液正试图将这条技术路线升级为组织化能力,打造企业内部的平台中枢和数字底座,进一步提升其系统化创新和产业赋能能力。

图源@五粮液

两家科技公司的分野,不仅体现了企业自身的战略选择,也恰好映射出白酒行业正在经历的一个深层转折:无论是着眼未来增长极,还是提升产业协同效率,科技正以更实质性的方式进入酒企的组织架构和战略视野。

探索中的新时代

关于白酒企业组建科技公司这一新模式是否可行,「#好酒地理局」对话了江南大学教授范文来。对这一趋势,他持审慎态度。

范文来提出,当前关于茅台、五粮液成立独立科技公司的信息仍较为有限,许多关键问题尚未明朗。例如,集团是否会持续注入资金?科技公司能否优先调动内部科研资源?未来是否具备技术转化与市场化运作的能力?

“这些变量都将直接影响科技公司的发展路径,甚至决定成败。但在当前阶段,尚难下定论。”范文来说。

图源@AI生成

也许以科技创新为产业突破的“科技新时代”尚未真正到来,但可以明确的是,一场以技术为杠杆的产业重构,已经悄然发生,并正在深刻改变白酒行业的运行逻辑。

而这一逻辑线,在茅台、五粮液之外,也早已有迹可循。

比如2017年古井贡酒率先布局成立的中国白酒健康研究院,之后又相继设立年份原浆粮食研究院、品质研究院,以及“固态发酵智能酿造技术”安徽省重点实验室,构建起“三院一室”的科研架构,几乎覆盖了从原粮种植到酿造工艺的全链条研究,业内称其为“顶配实验室”。

▎依托“三院一室”,古井贡酒现在已建立起了从田间,到车间,再到消费者餐桌的全链式品质价值建设体系。图源@古井贡酒

依托这一体系,古井贡酒持续深化“风味与健康”研究,推动白酒品质迈入“数智时代”,构建起标准化原粮控制体系,深入发酵调控、贮存老熟及微生物功能研究,为年份原浆系列的品质提升提供坚实支撑。

2024年,郎酒品质研究院综合楼的落成意味着,郎酒酿造、制曲、贮存、勾调、分析检测、品质管理等多个环节形成立体化统管,其整合了四大部门、十大功能,是科技与人文、经典与时尚交融的产物,也成为郎酒走向“技术派”的象征性建筑。

像这样的科研楼,正在越来越多的白酒企业中拔地而起,成为新的地标。

▎郎酒品质研究院综合楼——守正与创新、科技与人文、经典与时尚在这里具象化,科研,正是郎酒人找到的关键钥匙。图源@郎酒股份

更重要的是,这股科技力量并未止步于头部企业。

许多区域性酒企与小型酒庄,正借助轻量化的智能设备与开放式技术平台,实现更高效的精细化生产,以及更具个性化的风味表达。有的企业与高校联合攻关,将地方风味经验转化为标准化语言;有的则从酒体调配到包装设计,全面对接数字化时代,探索一条不依赖规模、却胜在灵活性与表现力的科技路径。

也许,不久的将来,茅台、五粮液的科技公司也会出现与其他企业合作的新路径,这背后,是数据的积累、模型的训练、平台的协同、算法的进化,以及技术能力的持续迭代。

过去我们常说,文化是企业的资本与护城河;而今,当科技逐渐成为一种新的认知方式,它或许也将在企业价值中扮演同等重要的角色。

参考资料:

[1]张琳,刘媛媛.科技创新和产业创新深度融合的内涵特征、演进逻辑与突破路径[J/OL].开发研究,1-12[2025-07-23].

[2]王延才.回望波澜壮阔的酒业科技进步史[J].中国酒,2021,(04):48-50.

[3]吴侠.酒业数智化供应链转型迫在眉睫[N].中国食品报,2023-12-26(005).

发表评论 取消回复