然而,伴随消费需求多元化发展,一场从“香型为王”到“风味至上”的产业变革正悄然发生。

在此前召开的第五届“问酒”论坛上,针对“香型将消失”的观点,中国酒业协会理事长宋书玉明确表示,“绝不可能”。

在他看来,中国白酒的香型都是对中国传统名酒的科学总结,每一种香型都有一个和多个名酒的支撑。“香型划分固然有不完善之处,但已经形成了专业认知和国家标准,同时也形成了消费认知。”

香型划分:从历史基石到科学发展

白酒香型划分始于1979年的第三届全国评酒会,当时确立了酱香、浓香、清香和米香四大基础香型。这一分类体系源于对传统名酒工艺的科学总结,为白酒质量评价提供了统一标准。

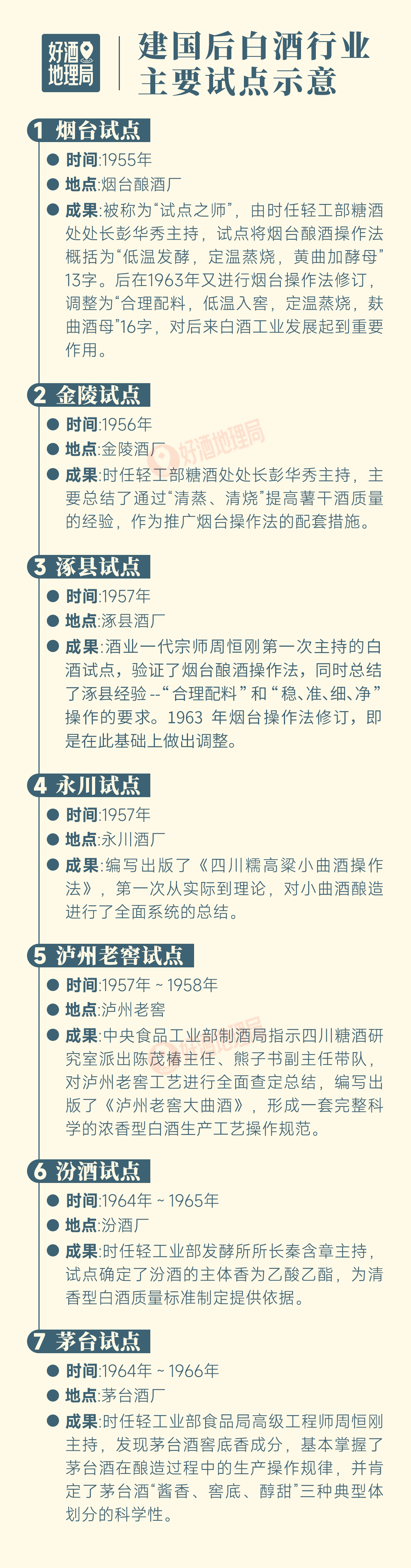

更早之前的五六十年代,白酒的产品风格表达,以彼时的名酒品牌为基准。例如,茅型(茅台)、汾型(汾酒)、泸型(泸州老窖)等。同样,也正是在这些“风格鲜明”的名酒企业引领下,以泸州试点(1957年)、茅台试点(1964年)、汾酒试点(1965年)等为代表的科学试点下,总结了白酒的科技成果,从而为香型划分奠定了基础。

从上世纪八十年代开始,一直到2019年,已经有11个香型取得了国家标准。每一种新香型的诞生,都代表着酿造工艺的创新和风味表达的拓展。

前不久,《白酒质量要求第12部分:董香型白酒》国家标准起草工作会议在遵义召开,这意味着董香的国标也即将落地,也标志着我国以十二大香型白酒产品标准为核心的质量标准体系距最终完善又近了一步。

制图@好酒地理局

从科学角度看,香型划分本质上是对白酒中风味化合物组合规律的总结。不同香型白酒有其独特的主体香气成分:

浓香型白酒以己酸乙酯为主体香气成分,其含量通常高于1000mg/L,赋予酒体浓郁的窖香;清香型白酒以乙酸乙酯为主、乳酸乙酯为辅,形成清雅、纯正的复合香气;酱香型白酒的香气成分更为复杂,目前还没有明确的主体成分,包括4-乙基愈创木酚、吡嗪类化合物及呋喃类和吡喃类化合物等多种风味物质。

然而,随着科学研究的深入,香型划分系统的局限性也逐渐显现。宋书玉便提出:“按照香型分类构建起较为完整的白酒标准体系,对于产业技术规范起到了非常重要的作用。但不能否认,香型划分的科学体系不够完整”。

摄影@好酒地理局

更为重要的是,同一香型内部的风味差异性无法得到充分表达,这限制了产品的个性化创新。比如,在浓香型的大框架下,四川与安徽,江苏与湖北,不同地域环境、产区地理酿出的酒肯定会有风格差异,这种差异就需要在香型的“大一统”之下,找到其“和而不同”之处。

在找到不同之前,我们先要理清楚香型内部的相同点,也就是进入到香型的科学基础:风味化学的解析。

发现己酸乙酯

白酒的风味本质上是挥发性风味化合物在嗅觉和味觉上的综合表现。通过气相色谱-质谱联用技术(GC-MS),科学家们已能从白酒中检测出上千种风味化合物。

比如,酯类物质是白酒香气的主体,它们主要通过酵母代谢产生的醇类和酸类酯化而成。

摄影@好酒地理局

在浓香型白酒中,己酸乙酯的高含量和低阈值决定了其典型的风味特征;乳酸乙酯含量过高则会压制主体香气的表现;而醇类、酸类、醛酮类等化合物则起到平衡协调香气的作用,共同构成完整的风味图谱。

要注意的是,白酒香气的优雅与否不仅取决于单一成分的绝对含量,更在于各种风味物质之间的平衡与协调。

浓香型白酒中,己酸乙酯与乳酸乙酯的量比关系至关重要。己酸乙酯含量过高,会产生青草香气味,口感糙辣、刺口;而过低则导致香气不足,风味寡淡。

制图@好酒地理局

那么,浓香型白酒的主体风味物质又是如何产生的呢?这就要看其特殊的“泥窖生香”工艺。

该工艺是一个复杂而精妙的微生物生态系统工程,其核心在于泥窖中形成的两个既相互独立又功能互补的微生物发酵体系——酒醅菌群和窖泥菌群,它们通过协同作用共同完成特征风味物质的合成与转化。

两个体系通过黄水这一特殊介质实现物质交换与代谢接力:酒醅产生的乳酸和乙酸随黄水渗入窖泥,为窖泥菌群提供底物;而窖泥菌群合成的丁酸和己酸又通过黄水回流至酒醅,与乙醇在酯化酶作用下生成浓香型白酒的特征香气物质——己酸乙酯和丁酸乙酯。

▎"千年老窖万年糟,酒好全凭窖池老。"这句看似朴素的话语,却蕴含着深厚的酿酒科学道理。摄影@好酒地理局

这种“酒醅产酸-窖泥转化-黄水传递-酯化生香”的循环机制,构成了浓香型白酒特有的“泥窖生香”。

研究表明,酯类物质的协调性决定了白酒的香气质量和典型风格。若各种酯类协调,酒体则香气好、浓郁、主体香突出;反之则可能出现杂味,甚至偏离典型风格。

这一科学认知为企业进行风味创新提供了理论依据,促使企业在保持传统香型框架的同时,通过调整风味化合物比例实现产品差异化。

香型创新实践中的风味科学

传统清香型白酒以乙酸乙酯为主体香气,追求“清字当头,一清到底”的风格。

劲牌则通过微生物组学研究,解析了酿酒过程中微生物群落的演替规律及其对风味形成的影响。其陈雅清香便是在传统清香型基础上进行的风味创新。

去年12月16日,中国轻工业联合会在北京组织并主持召开了由劲牌有限公司主导完成的“绿衣红心特色酒曲核心微生物系统解析与创新应用”“陈雅清香型白酒品质体系的构建与表达”科技成果鉴定会。

▎鉴定会现场 图源@劲牌公司

鉴定会上,专家们一致认为,这是劲牌首次采用分子感官科学方法表征劲牌清香型白酒以香草醛、愈创木酚、葫芦巴内酯、β-苯乙醇等风味物质为主的具有陈雅清香的风格体系。

陈雅清香的风格背后,是劲牌公司围绕“健康、科技、品质、责任”核心价值,通过创新草本科技赋能产品健康内涵,率先将科学提取技术、中药指纹图谱技术运用于产品生产。

▎劲牌有一条铁律——每年要将3%以上的销售额投入于科研,强有力地支撑起其庞大的科研体系。图源@劲牌公司

陈雅清香正是在清香之外的一种香型风格创新,也是独属于劲牌自己的“香型”。

今世缘的清雅酱香也是如此。

在传统酱酒产地贵州之外,地处江淮浓香的核心腹地,今世缘的酿酒团队成功创立了清雅酱香型白酒酿造工艺。他们通过在酿造用曲(使用功能性香曲和高温大曲)、堆积、发酵等关键环节进行创新和优化,并利用微生物组学、代谢组学等原理解析过程微生物,最终突破了传统酱香型白酒酿造工艺、生产方式及产地的限制。

图源@今世缘酒业

清雅酱香同样代表了酱香型白酒的风味创新。传统酱香型白酒以其浓郁的酱香和复杂的风味成分著称,但强烈的风味特征也限制了其消费人群。

今世缘通过工艺创新,实现了酱香型白酒的清雅化——在保持酱香型白酒特有复杂香气的基础上,降低焦糊味和酸涩感,使酒体更加纯净、柔和。

例如,在技术层面,今世缘通过自动化、智能化生产,实现对酿造过程中微生物群落和风味形成的精准控制,确保了清雅酱香风味的一致性和稳定性。

▎今世缘智能化酿酒车间 图源@今世缘酒业

更加具有创造性和颠覆性的还有来自口子窖的“一步兼香”技术。

该技术突破了传统兼香型白酒多香分酿、后期调配的工艺路线,实现了多曲并用,一窖酿成。

从科学角度看,口子窖对微生物协同发酵有着深刻理解。不同酒曲有着不同的微生物体系,口子窖通过研究这些微生物群落的演替规律和相互作用,实现了它们在同一个窖池中的和谐共处。

在兼香型白酒的酿造过程中,微生物群落协同是风味自然融合的关键驱动力。不同种类的酒曲携带不同的微生物体系,在发酵过程中这些微生物形成复杂的代谢网络,共同决定着最终酒体的风味特征。

图源@口子酒业

口子窖通过研究这些微生物群落的演替规律和相互作用机制,成功实现了多种微生物在同一个窖池中的和谐共处与协同发酵。

研究显示,在口子窖特有的发酵环境中,来自菊花红心曲的霉菌、高温曲的芽孢杆菌以及超高温曲的耐热细菌等微生物类群,形成了稳定的代谢共生关系。

具体来看,菊花红心曲作为口子窖的核心酒曲之一,其独特之处在于培养过程中形成的“两圈一点红”特征,这实际上是曲块内部微生物梯度分布与代谢活动的结果。研究发现,这种特殊的结构与其培养环境中的温度、湿度及通气条件密切相关,是功能微生物选择性生长的直观体现。

▎口子窖特色菊花红心曲。采用“拉皮”“上垛挤潮”等传统制法,有着极严的制式要求:按标准压制成30厘米长、15厘米宽、10厘米高的曲块,四方如枕头。图源@口子酒业

而超高温曲(口子窖称之为香曲)则代表了口子窖在酒曲科学上的重大创新——通过60℃以上的高温培养,选择性富集了一批耐热功能微生物,这些微生物产生的耐热酶系及风味前体物质,为酒体贡献了丰富的焦香、酱香风味成分。

不同酒曲产生的不同微生物通过物质与能量交换,构建了一个高效的发酵微生态系统。

正是在这样一个系统的一个窖池内,使得浓香型白酒典型的己酸乙酯、酱香型白酒特有的吡嗪类化合物以及清香型白酒的乙酸乙酯等关键风味物质,能够在同一发酵过程中协调生成,而非简单混合。

这种工艺不是简单的风味叠加,而是在发酵过程中实现风味的自然融合,使酒体同时具备浓香的绵甜、酱香的优雅。

制图@好酒地理局

总结来看,劲牌的陈雅清香展示了如何通过基础研究的深度探索,挖掘和定义白酒在风味与健康层面的新价值,引领品类升级。

今世缘的清雅酱香证明了颠覆性工艺创新与智能化生产能够突破传统束缚,开创全新品类,并实现高效率、高品质的规模化生产。

而口子窖的一步兼香,则是通过多曲共用,实现了自然融合、缓慢发酵,最终形成 “自然兼香” 的独特风格。

香型背后是从品类到风味的传递

白酒香型创新的核心驱动力来自消费需求的变化,越来越多的消费者开始注重“味”——更加关注饮酒的舒适度、健康性和愉悦体验。

《中国白酒消费趋势报告》也提出,除了香型是消费者考虑的首要因素外,风味、健康、文化、体验等都是消费者考虑的重要因素。消费需求的变化促使“上层建筑”必须也能提供多样化的商品。

此前,行业有观点认为名酒品牌势能已达到无需强调香型的阶段,甚至有了“去香型化”的论调。但其实对白酒企业,尤其是名酒企业来说,香型已经和品牌、产品之间产生了根深蒂固的关联。对于这些名酒企业而言,淡化香型分类意味着从品类占位转向品牌塑造,通过风味个性化进一步强化品牌辨识度。

图源@AI生成

茅台的“酱酒核心”不会变,汾酒的“清香之祖”也不会变,泸州老窖的“浓香正宗”更不会变。

相对而言,更多的区域型企业,比如上文提及的今世缘、口子窖等企业,则是借助香型夯实品类,然后做出自己的风味特色,走出个性化的“香型(品类)+风味”路线。

未来白酒的风味创新将更加依赖科学技术的支撑,风味组学、微生物组学、感官科学等研究手段将帮助企业更精准地解析风味形成机制,实现风味的定向设计。

这意味着,风味创新不能停留在营销概念层面,而必须建立在从原料到酿造的全产业链系统创新之上。

图源@AI生成

白酒香型的发展正处在从固定类别向流动性表达转变的历史节点。宋书玉的观点清晰地指明了方向:“香型表达与品牌风味个性化,从不是对立的两端,而是长期并存、相辅相成的关系——香型是基础,它划定了白酒风味的核心坐标系,是产业传承的根基;风味个性化是延伸,它让每个品牌在坐标系里长出自己的辨识度,是产业创新的活力”。

在这场从“香型”到“风味”的变革中,科学认知是基础,技术创新是手段,消费体验是目标。无论是名酒的“品牌+风味”表达,还是中小酒企的“香型+风味”路径,最终都需要回归到消费者需求本身。

唯有如此,中国白酒才能在多元发展中走得更远,真正实现“各美其美、美美与共”的产业生态。

参考文献:

[1] 洋河大曲酒风味成分分析[J]. 《酿酒科技》,2000.

[2] 绵柔型洋河蓝色经典工艺解析[J]. 《酿酒》,2008.

[3] 劲牌有限公司产品差异化战略研究[D]. 天津大学,2016.

[4] 今世缘酒业发展战略研究[D]. 华中科技大学,2017.

[5] 中国酒业协会. 白酒风味轮体系应用白皮书[R]. 2023.

发表评论 取消回复