彼时,国家层面推动的重点科技项目大多聚焦于重工业与国防领域。然而,一项关于白酒酿造的基础性研究,却被赋予了“中国白酒一号工程”的战略高度,成为国家科技发展民用重点项目。

一项传统的酿造技艺,为何会上升到国家层面?因为它要回答的,不仅是一瓶名酒能否在易地酿造的问题,更是在探索中国食品工业发展中,那些依赖地域与经验的传统技艺,能否通过科学方法实现认知突破与产业升级。

源于1975年的这项工程,集结了当时国内酿酒领域的技术骨干,他们从熟悉的厂房走向遵义北郊的石子铺,在一片新土地上,用了十年时间,摸索、研究、试验。支撑他们的,是一种将传统经验转化为科学规律的信念。

1985年,这场漫长的求索迎来了酒业史上最高规格鉴定,史称“85鉴定”。22位来自酿造、发酵、微生物、生物学、化学等领域的行业泰斗和权威专家对项目进行了技术鉴定。这场鉴定,不仅催生了珍酒品牌,更成为中国白酒生产技术发展的里程碑事件。

▎“85鉴定”现场。图源@贵州珍酒

时隔40年,“85鉴定”亲历者、权威专家,将重返遵义汇川,于10月22日出席#“85鉴定”40周年大会。

这不仅是对一段历史的回顾,更是一场关于未来路径的对话。当智能化与数字化浪潮席卷制造业,中国白酒的下一程,该如何传承科学精神,又该如何在传统与创新之间,找到高质量发展的平衡点。

一项国家工程的诞生

一份科学信念的扎根

上世纪七十年代中期,中国正处于科技体制恢复与重建的关键时期。在“向科学进军”的整体氛围下,一批关乎国计民生的重大科研项目陆续启动。

其中,关于白酒这一传统产业的现代化与科学化研究,也被提上了日程。

这就是后来被行业称为“中国白酒一号工程”的“茅台酒易地生产试验”。

▎中国白酒一号工程原址,如今这里是珍酒的一号酿酒车间。摄影@好酒地理局

这场试验目标非常明确:将茅台酒的酿造工艺进行系统性的科学总结,并在遵义北郊开展规模化试制。项目要验证的核心问题是:酱香型白酒的酿造,究竟哪些环节依赖于不可迁移的自然环境?哪些可以通过工艺参数控制与微生态培育来实现?

这是一个涉及微生物学、发酵工程、分析化学、气象与地质学等多学科的复杂系统工程。

开展这一课题的,是一批从茅台酒厂选拔的技术骨干。他们来到遵义北郊一个名为石子铺的地方。那里没有现成的厂房,也没有成熟的设备,一切都要从零开始。

硬件建设只是第一步,更难应对的,是那片陌生风土所带来的不确定性。

空气中的微生物种类、水中的矿物质含量、土壤的微量元素构成,乃至当地的气候波动,都与原产地存在差异。而这些“看不见的变量”,恰恰是影响白酒风味形成的关键因素。

于是,这群原本以“经验”为主的酿酒人,开始转向以“数据”为导向的科研工作。他们日复一日地在车间里记录温湿度变化,观察酒醅的发酵状态,对比不同轮次酒体的风味差异。失败是常态——某一轮次的酒体风格偏离预期,或出酒率不理想,都需要从原料、酒曲、工艺操作等环节逐一排查、反复调整。

那是一段与时间赛跑、与不确定性共存的岁月。物质条件匮乏,科研设备简陋,但他们始终秉持一个信念:传统酿造虽依赖经验,但其背后一定存在可被认知的科学规律。只要秉持严谨的态度,通过系统试验与数据积累,就一定能掌握这套规律,并在新的环境中酿出优质酱酒。

经过十年坚守,三千多个日夜探索,他们用最朴素的方式,完成了一场跨越传统与科学的漫长求证。

一次载入史册的鉴定

一个产业路径的开辟

“全球历史上,有两个非常有价值的评酒会,一个是1976年的‘巴黎审判’,那是新世界对决旧世界的一次革命性的评酒会,在白酒里面也有一次跟‘巴黎审判’同样意义的评酒会,叫‘85鉴定’。”

珍酒李渡集团董事长吴向东近期在其个人视频号上的一段话,直观地道出了“85鉴定”的意义。

▼点击观看视频了解更多

1985年秋,那场历时十年的科学试验,终于迎来了检验成果的时刻。

由国家科委指导,组建了一个涵盖酿造、发酵、微生物、生物学、化学等多领域权威专家的鉴定委员会。他们的到来,是对中国白酒科学化路径的一次严肃评估。

▎“85鉴定”鉴定组成员(左右滑动查看更多)图源@贵州珍酒

鉴定过程严谨而审慎。首先是针对“易地试验”过程的生产实践和科学研究有关的试验记录、试验数据、技术报告等资料进行审查、分析、论证。

其后专家组对试制酒进行了多轮次、盲品式的品评。最终,酒样获评93.2分,鉴定结论认为其“基本具有茅台酒风格,质量接近市售茅台酒水平”。这也意味着,鉴定会专家成员一致认为试验项目取得成功。

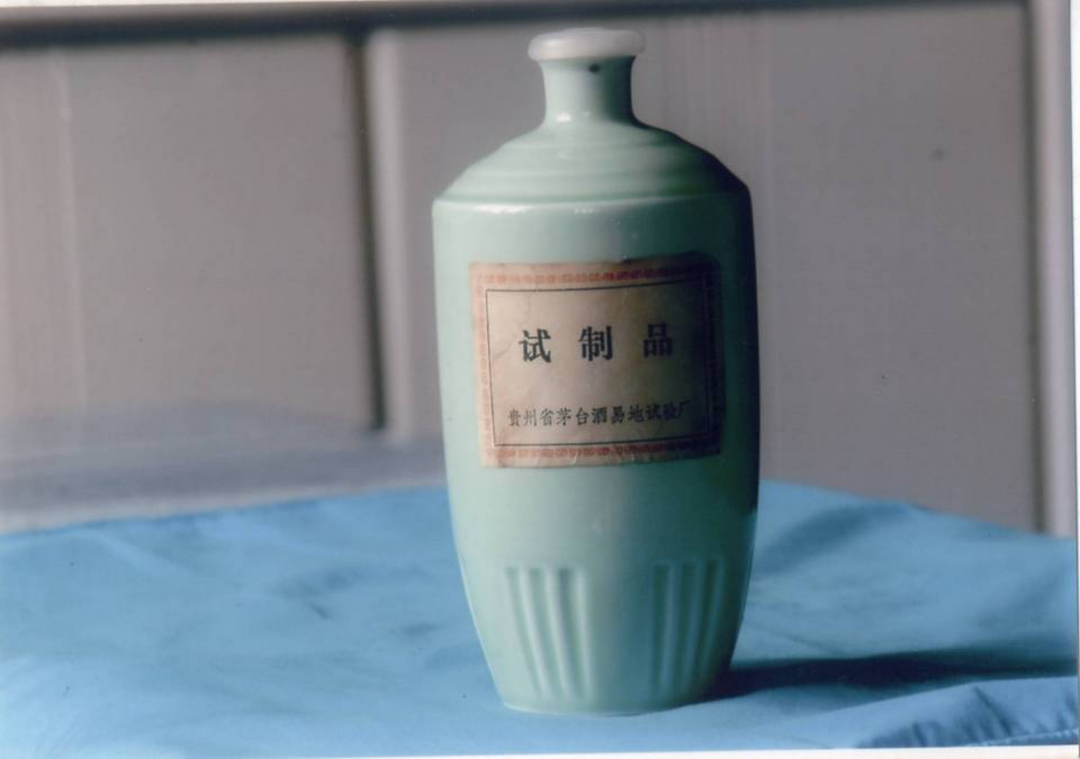

▎“茅台酒易地生产试验”的试制酒。图源@贵州珍酒

这个分数,像一块投入平静湖面的巨石,在中国白酒行业激起了深远回响。

从科学层面看,“85鉴定”用权威方式证实:优质酱香型白酒的酿造,并非完全依赖于不可复制的地理因素。通过科学的选址、严谨的工艺传承与持续的微生物研究,在传统核心产区之外,同样能够酿造出品质优异、风格自成一体的酱香白酒。

这一结论,打破了长期以来笼罩在传统白酒身上的玄学色彩,为中国白酒产业的产区化、多元化发展提供了坚实的理论依据与实践范本。

▎贵州珍酒石子铺厂区。图源@贵州珍酒

从产业层面看,“85鉴定”为这项历时多年的国家科研项目画上了圆满句号,并催生了一个全新品牌——珍酒。这意味着,科研成果成功实现了向市场产品的转化。一瓶源于国家级科学试验的酒,从此进入流通领域,走向百姓餐桌,开启了属于自己的品牌生命。

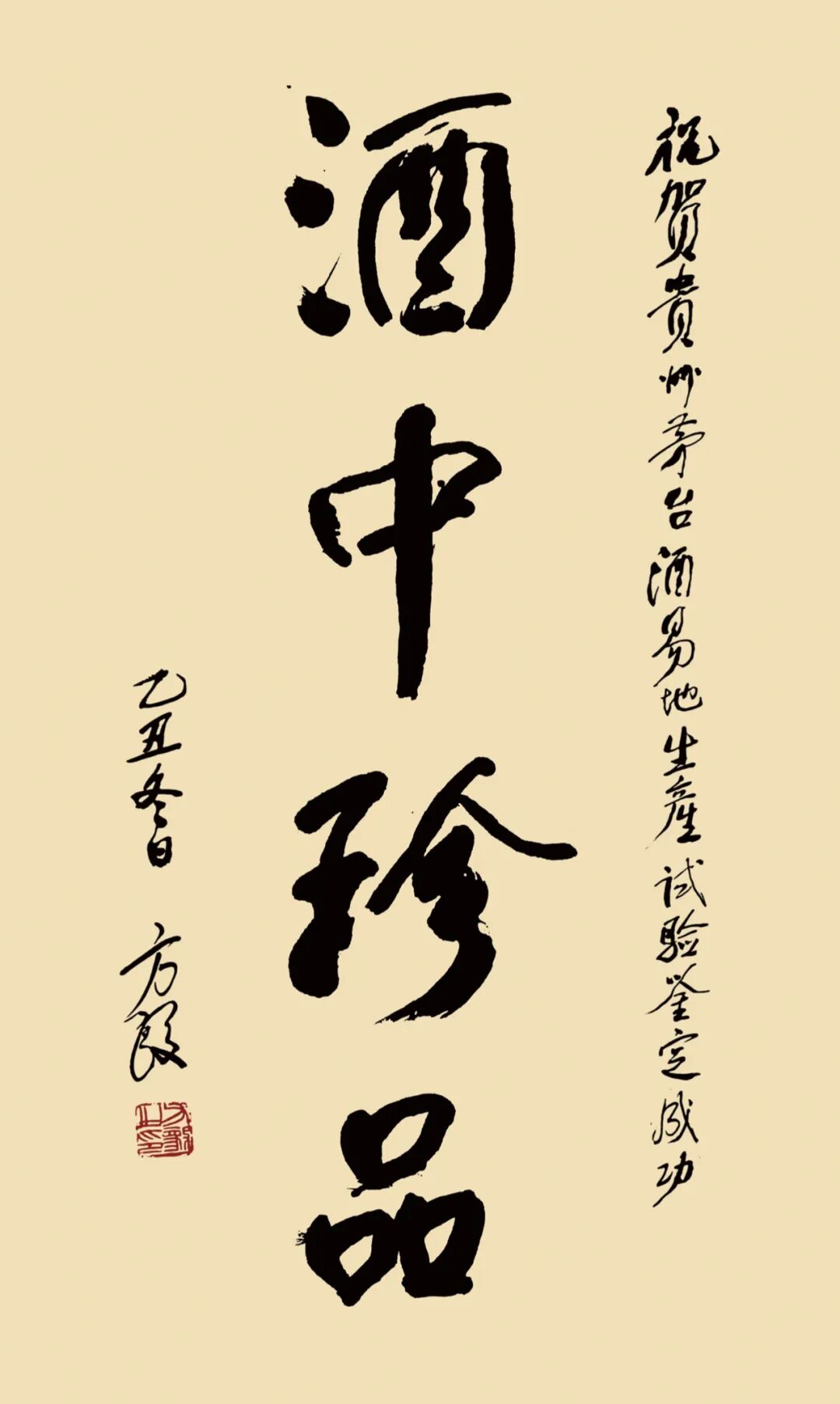

1985年12月21日,方毅副总理在中南海听取原茅台酒厂厂长、易地生产试验项目负责人郑光先等汇报鉴定会情况,并在品尝试制酒后,亲笔题词“酒中珍品,祝贺贵州茅台酒易地生产试验鉴定成功”,“珍酒”由此得名。

图源@贵州珍酒

历经40年发展,珍酒不仅成功在港交所上市,成为近9年来唯一成功上市的白酒企业,综合实力不断跃升,稳居贵州三大酱香品牌,全国家喻户晓。

可以说,“85鉴定”是珍酒品牌的“出生证”,而科学是这张“出生证”的底色。

更重要的是,这场鉴定会树立了一种精神标杆。它清晰地昭示:中国白酒的未来发展,必须深深植根于传统,也必须紧紧依靠科学。对传统的敬畏与传承,与对科学的尊重与运用,并非对立,而是可以相互促进、相得益彰。

“85鉴定”所蕴含的实事求是、严谨求索的科学精神,成为此后几十年推动中国白酒产业技术革新、品质升级与标准化建设的重要内在驱动力。

一次跨越40年的回望

一场面向当下与未来的对话

40年,足以让一个行业经历多次转型,也可以让一个品牌从试验样本成长为市场主力。

在这40年间,中国白酒行业经历了从计划到市场、从短缺到繁荣、从封闭到开放的复杂变迁。珍酒,作为“85鉴定”的直接产物,也从一项科研成果,成长为一个具有全国影响力的酱酒品牌。

图源@贵州珍酒

在“85鉴定”40周年与珍酒建厂50周年的特殊历史节点,举办“85鉴定”40周年大会,其意义远不止于一场常规的纪念。

这首先是一次主动地“寻根”与“溯源”。

活动将邀请当年参与“85鉴定”的专家及后人、行业领军人物、资深专家与文化学者,再聚遵义汇川。

这种跨越时空的地理丈量与历史对话,本身就是一种无声的叙事。站在现代化的酿酒车间,看到的是传承中的创新;置身简朴沧桑的老厂区,感受到的是创业维艰的初心。

图源@贵州珍酒

这也是一场对当下的“审视”与对未来的“深思”。

之于汇川产区,在经过长期实践后,如何运用现代科技手段,更清晰、更精准地界定和诠释产区的独特生态价值以及推动行业对产区认知的深化?

之于白酒行业,在智能化、数字化技术飞速发展的今天,“85鉴定”所代表的那种基于实践、尊重数据、精益求精的科学求索精神,应如何被赋予新的时代内涵,又该如何融入当下的技术革新与品质管控?

1981年,这项国家工程的直接推动者方毅同志在珍酒厂区内亲手种下的三棵雪松,如今已茂盛高大、深深扎根,就如“85鉴定”的科学结论,早已融入中国白酒产业发展的血脉,那瓶因鉴定而诞生的酒,也早已融入无数人的生活。

因此,这场即将在遵义汇川举办的#“85鉴定”40周年大会,将是一次行业的自觉审视、一次集体的主动回望。其目的是从那段充满理想、信念与理性的科学往事中,汲取继续稳健前行的力量、智慧与勇气。

发表评论 取消回复