翻开典籍与文学作品,“黄酒”的身影随处可见:《红楼梦》中盛宴必备的温润黄酒;余华笔下的“许三观”,总爱吃一碟炒猪肝,喝二两黄酒;还有穿着长衫的孔乙己、行走江湖的各路侠客……

从文人雅集到市井巷陌,黄酒平等地滋养着每位国人的味蕾与心灵。正如朱自清所言:“莲花白太腻,白干太烈……只有黄酒,如温旧书,如对旧友,真是醰醰有味。”

作为中国乃至世界最古老的发酵酒,黄酒的风味构造远比我们想象的复杂。以地理为界,中国不同的风土孕育出黄酒不同的香醇。

制图@好酒地理局

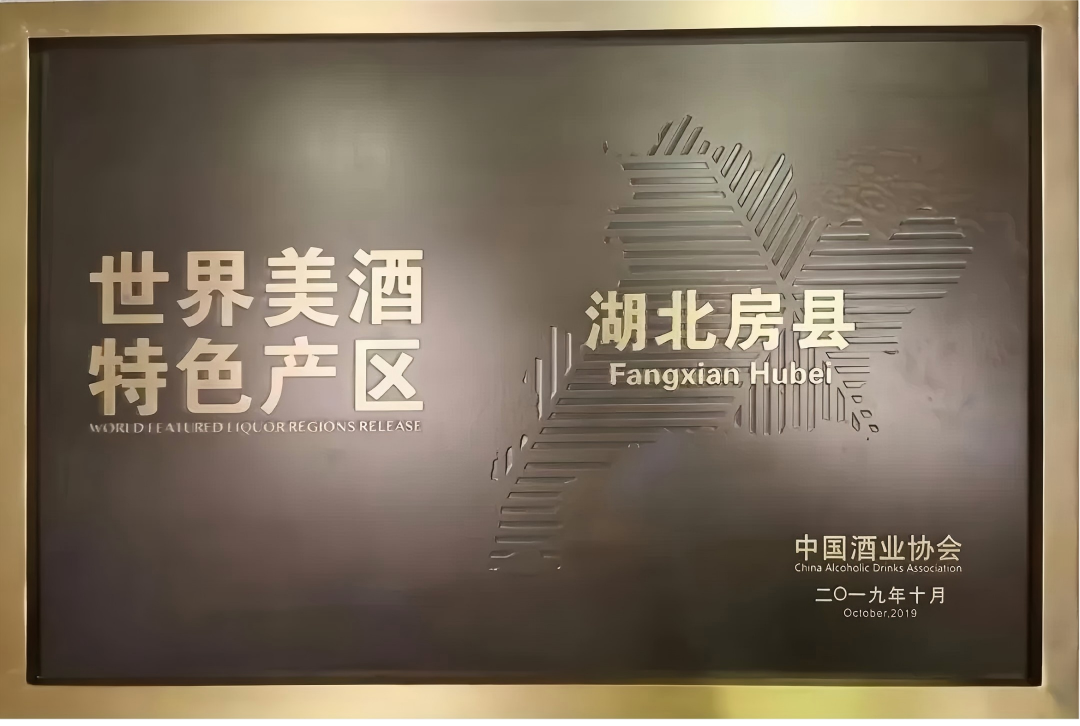

秦岭南麓、汉江之滨、北倚武当山的湖北十堰房县,正是以四季分明的气候、特有的“三寸雪糯”,以及可追溯至新石器时代的酿酒传统,与绍兴、即墨、沙洲等黄酒产区一道,构筑起中国黄酒的味觉版图。

房县也因此被誉为“世界美酒特色产区”。

当我们亲临此地,不仅能够闻到浓郁的酒香、感知历史的温度,还能够看到时代的变革为这里赋予的全新能量。

一瓶黄酒的“出圈”底气

“千里房陵,四季酒香”,要想探明这一现象背后的原因,我们先要将时间调回至1978年。

湖北省博物馆文物考察队在发掘房县七里河新石器时代遗址时,在一只陶罐里发现了黄酒残留物。同时,遗址还发现了用于滤酒的器皿、喝酒的鬶(gui)、杯、碗,以及装酒的缸、罐、瓮等容器。

▎七里河遗址挖掘现场 图源@忠和酒业官网

这说明,距今4600多年前,此地的先民已经熟练掌握了酿酒技术。这份来自时间深处的回响,奠定了房县飘洒千年的酒香。

文物无声,但可以奠定历史长度;文字无声,却能赋予文化厚度。

“八月剥枣,十月获稻。为此春酒,以介眉寿。”《诗经》中流传千年的记载,来源于一位房县人——尹吉甫。

这位“食邑于房,卒葬于房”的才子,曾一度官至西周太师。他奉旨于民间采诗,编纂了被后世誉为“四书五经之首”的《诗经》。

▎尹吉甫是中国第一部诗歌总集《诗经》的采风者、编纂者,中国诗歌的创始人, 被称“中华诗祖”。图源@视觉中国

在《诗经》305篇的记载中,有60余篇与酒有关。

这也侧面说明,西周时期的房县,其黄酒文化和农耕文化已经深度融合发展。正因为民间盛行做酒、喝酒,才能够为尹吉甫提供大量鲜活的素材,让他以文字的形式一一收入《诗经》之中。

不得不说,历史的因缘际会总是格外垂青这里。

公元684年,武则天继位,废唐中宗李显为庐陵王,迁居房州(今房县)。相传,庐陵王李显随身带有御用工匠720名,他在房州精心酿造黄酒14年,宫廷御用酿酒秘方流传至民间乡野,传承至今。

北宋时期,张能臣在《名酒记》中记载的“房州琼酥”,也被证实为如今的房县黄酒,代表着房县黄酒在宋朝已经被列入名酒。

源远流长的历史和代代相传的技艺,让房县至今依然保留着“家家做黄酒、户户藏陈酿”的习俗。

然而,深厚的历史底蕴若不能与时代同行,终将成为博物馆里的标本。房县黄酒的智慧在于,它懂得在坚守传统精髓的同时,勇敢地拥抱变革。

在房县,你能看到坚守传统的老酒坊,也能看到现代化的酿酒工厂。老师傅们依然按照古法拌曲、发酵,年轻的技术员则在实验室里研究着酵母菌种的优化。

▎在千百年的岁月中,从宫廷到乡野,房县黄酒酿出了它特有的风情和品格,那是千年房陵土地上,大自然孕育的醇香味道。图源@房县产区

这种传统与现代并存的状态,正是房县黄酒独特的优势。

面对市场变化,房县黄酒产业展现出令人惊讶的灵活性。当地酒企在保持传统黄酒特色的同时,陆续推出了气泡黄酒、果味黄酒等新产品。

从标准化糯稻种植基地的建设,到与科研机构在菌种选育、工艺优化上的合作,房县黄酒产业正在构建从田间到餐桌的完整产业链。

这瓶穿越了数千年时光的黄酒,用自己的方式,寻找着与这个时代对话的新路径。

从“深巷好酒”到“天下皆知”

在房县,黄酒的香气几乎无处不在。

清乾隆年间《房县志》记载,明清时期房县人皆爱喝黄酒,一人喝十几碗不算稀奇。更有地方史料述说,20世纪30年代,房县西关有一条黄酒街,家家户户门前摆着装满黄酒的酒缸,过往路人放几个铜钱即可随意饮用。

图源@忠和酒业官网

对于黄酒的喜爱刻进了房县人的血液之中,让这里人人都是房县黄酒的代言人,人人都是房县黄酒文化的参与者、缔造者、书写者。

但这种延续了数千年的日常,如今正悄然经历着改变。

2021-2025年,房县黄酒产业实现快速增长:产量从3.35万吨稳步增至10万吨。截至2024年底,全县黄酒总产量达10万吨,全产业链综合产值突破45亿元,为冲刺 “百亿级” 产业目标筑牢坚实根基。下一步,房县将持续深化品牌塑造、推进数字化转型、加快产业融合,助力黄酒产业实现跨越式突破。

制图@好酒地理局

除了市场数字增长,这瓶酒的香气也逐渐跨越了地域界限。从湖北到陕西、江苏,房县黄酒的销售版图在稳步拓展,陕西、江苏两地的年销量均突破2000万元。

在技术创新方面,房县的几家代表性酒企也做出表率,在保留传统工艺精髓的同时,实现了升级迭代。

▎忠和酒业 图源@忠和酒业官网

以湖北庐陵王酒庄、忠和酒业为例,他们筛选并培育了适合的曲霉和酵母菌种,并通过生产设备改造,实现了立体化厂房布局、机械化和管道传送,提升了黄酒生产效率。

目前,忠和酒业已经新增了5条生产线和万级无菌车间,庐陵王酒业建立起全省首个黄酒职业技能鉴定中心,培养专业技术人才30余名。

▎庐陵王酒庄 图源@庐陵王酒庄

这些投入为传统工艺注入了现代科技的活力。就像一位恪守古法的酿酒师,在保持传统精髓的同时,也欣然接纳着时代的馈赠。

线上渠道和文旅融合的突破,或许是房县黄酒最令人惊喜的变化之一。

自2018年起,房县三海黄酒小镇项目带动400多户农户生产销售,年产黄酒5000吨,销售额1.2亿元,线上销售7000万元,户均增收2万元。

同年,房县土城黄酒镇建成花田酒溪黄酒民俗文化村景区,集黄酒博物馆、民俗黄酒馆、手工黄酒制作区等文化旅游设施于一体,有力推动着黄酒文化与民俗旅游业的深度交融。

▎花田酒溪黄酒民俗文化村景区南依神农架,北临武当山,方圆1300多亩。园区绿茵环抱、鲜花簇拥,仿古建筑隐匿在花丛之中,故名花田酒溪。图源@花田酒溪 国际生态康养度假中心

晚清名臣张之洞曾以一句“酒香不怕巷子深”流传后世。在信息传播闭塞的时代,过硬的品质足以成就一个企业长盛不衰。

但如今,纵是再动人的“酒香”,也不能囿于“长巷”。

“传承是根,流淌于古今;创新是翼,翱翔于未来。这是黄酒人的历史使命,也是我们面向未来的庄严承诺。”

在11月7日举行的2025中国国际黄酒产业博览会暨黄酒嘉年华开幕式上,中国酒业协会理事长宋书玉如此说道。

他认为,黄酒也要与时偕行,创新不止。以“创”的锐气,拓展“新”的边界,这是黄酒打破地域与年龄壁垒,走向更广阔天地的必由之路。

图源@忠和酒业

品牌影响力有待加强、市场拓展存在局限、线上营销基础相对薄弱……这些问题是黄酒行业亟须解决的痛点。

而房县的黄酒产业,用实际行动,用一组组扎实的数据,给出了自己的解决方案:即便是最传统的酿造技艺,也能在数字经济时代找到新的生长空间。

从张之洞的时代到今天,从“酒香不怕巷子深”到“酒香更要天下知”,房县黄酒的探索展现了一条传统与现代交融的发展路径。

一场大会的破局之力

十一月的房县,将迎来一场关乎黄酒未来走向的深度对话。

2025十堰房县黄酒产业国际供应链生态大会暨中国酒类电商新零售高质量发展大会,将于11月27日正式举办。大会将围绕两条主线展开:一边聚焦电商领域的创新突破,一边着眼国际市场的开拓布局。两大主题恰似双轨并行,为房县黄酒乃至整个酒行业的转型升级提供双重助力。

这场由中国酒类流通协会主办的大会,届时也将迎来京东、抖音、美团、小红书等电商平台代表,以及京东国际、麦德龙等国际渠道的嘉宾。

他们带来的不仅是渠道资源,更是对黄酒市场未来发展的深度思考。

但在此之前,房县还会迎来一场专业学者的深入调研。

11月24日至26日,由中国食品发酵工业研究院首席专家王德良、中国科学院地理科学与资源研究所研究员张百平、中国农业大学教授韩北忠、复旦大学历史地理研究所教授安介生、中国环境科学院研究员黄彩红等十余位专家学者组成的#好酒中国行科学考察 团队,将分别从酿造技术、地理环境、微生物生态、历史文化等维度,对房县黄酒展开系统性考察。

这次考察不同于一般的产业调研,而是一次对黄酒本源价值的深度挖掘。

从地质构造对水质的影响,到气候条件对微生物群落的作用,从历史文献中的酿酒记载,到现代工艺的技术创新,每一个细节都将纳入研究视野。

从科学考察到大会研讨,这七天的活动实际上构建了一个完整的价值传递链条。

专家学者们用专业眼光解读房县黄酒的独特品质,电商平台用市场视角探索产品的推广路径,国际渠道则用全球视野谋划黄酒的出海蓝图。

这种安排体现了主办方的深远考量——以房县为样本,既要让消费者了解黄酒“为什么好”,也要解决“怎么卖得好”的现实问题。

图源@庐陵王酒庄

当科学的价值发现与市场的实际需求相结合,中国黄酒的产业发展之路必然将走得更加坚实。

让我们共同期待,这场融合科学与商业、传统与创新的产业盛会,为千年黄酒开启新的发展篇章。

图源@庐陵王酒庄

图源@庐陵王酒庄

发表评论 取消回复